Los recuerdos de la infancia suelen idealizarse; guardarse en la memoria como lo más grande o lo más feliz en comparación con lo vivido años después. Puede ser, pero en lo que respecta a los Panamericanos no tengo dudas de que mis primeros Juegos han sido –al menos para mí, al menos hasta ahora– los más memorables.

(Mis primeros Juegos como televidente, aclaro, que en esto del deporte no se me da tanto el practicarlo como el verlo en esa pantalla cada vez menos pequeña que reina en los hogares cubanos.)

Fueron en 1991; en agosto, para ser más precisos. Cuba precipitaba su caída en el agujero negro del Período Especial, mientras la Unión Soviética se iba por el caño en medio de convulsiones sociales, golpes de Estado y referendos.

Estaban a punto de llegar los años más crudos para la mayor de las Antillas, pero al menos yo, en mi cortedad adolescente, no era consciente de la cercanía del colapso. Dos hechos ocupaban mi mente en ese entonces: el nacimiento de mi segundo hermano, pocos días antes de los Juegos, y la competencia deportiva continental en la que Cuba había puesto toda su esperanza y energías.

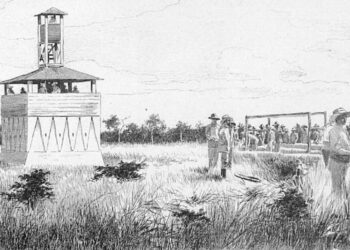

Los Panamericanos de La Habana 91’ habían sido concebidos como un mural de las grandezas de la Isla en el que, de ser necesario, se gastarían hasta las últimas gotas de pintura. Y así fue.

El país quedaría exhausto tras aquel monstruoso evento organizado justo cuando la noche caía definitivamente sobre el otrora pujante campo socialista, pero antes bebería el engañoso elixir de la victoria. La pugna por el trono mantendría en vilo a toda Cuba durante las dos semanas del evento y serviría de narcótico para los demás dolores: los que ya padecíamos y los que podían prefigurarse.

En lo personal, engullí la pastilla sin alzar siquiera la vista al horizonte. Ni al real ni al metafórico. Había terminado las clases en la Secundaria y durante 16 días no tuve ojos para más nada que el televisor.

Si de Indianapolis 87’ guardo apenas flashazos –el jonrón de Ty Griffin ante Cuba en la clasificatoria del béisbol; el desquite de los cubanos en la final con un magistral relevo de Omar Ajete–; de los Juegos de La Habana recuerdo casi todo. Me zambullí en ellos de golpe. Los viví (vi) con intensidad.

Héctor Rodríguez me recibía cada mañana en la pantalla con su vozarrón militante, y cada noche me despedía al cierre del Canal Panamericano, seguro del éxito. Los títulos iban cayendo uno tras otro, en un frenesí ganador experimentado como nunca antes y nunca después por los cubanos; en una cabalgata triunfal que dejaba roncos a los narradores y arrancaba lágrimas de éxtasis a los más emotivos.

No preciso ahora si vi siempre los Juegos en la misma butaca o sillón. Tampoco qué disfruté solo y qué junto a algún amigo o familiar; qué hice con exactitud en cada triunfo de Cuba, no importa si aplastante o cerrado, si previsto o sorpresivo.

Sé que grité y salté tanto en esas semanas como muchos en toda la Isla, emocionado por logros que sentía míos y convencido –por los periódicos y la gente– de que vivía un momento trascendental; de que aquellas victorias, muchas de ellas épicas, gloriosas, eran la prueba de nuestra superioridad deportiva sobre el resto de los contendientes, en especial la delegación de Estados Unidos, el antagonista feroz al que había que derrotar a toda costa.

Recuerdo a la mítica Ana Fidelia Quirot entrando primera a la meta “con el corazón”; a Mayito González brincando eufórico en la piscina tras su victoria en los 200 metros pecho; a Roberto Balado culminando con un espectacular K.O. la rotunda faena de los boxeadores; a Germán “El Mago” Mesa con un fildeo de leyenda que cortó las alas a los beisbolistas estadounidenses.

Recuerdo el emocionante e impensado triunfo de Cuba sobre Estados Unidos en tiempo extra en el polo acuático; el abrumador dominio de los pesistas cubanos, a los que solo se les escapó un cetro de treinta posibles; los feroces martillazos de las Morenas del Caribe, preámbulo de su primer título olímpico en Barcelona; la magia de Lourdes Medina en la gimnasia rítmica para colgarse cuatro oros cuando muchos la creían “demasiado veterana” para empinarse.

Y recuerdo a la mole santiaguera Estela Rodríguez, imbatible en los tatamis como casi todas sus compañeras; la destreza de los floretistas cubanos, por ese tiempo entre los mejores del mundo; al joven clavadista Rioger Ramírez sorprendiendo a América con su título en plataforma; al tirador de skeet Guillermo Alfredo Torres, increíble recordista mundial en el polígono Enrique Borbonet.

Más allá de Cuba, recuerdo a la costarricense Sylvia Poll y al surinamés Anthony Nesty imponiendo su ley en la natación panamericana; al brasileño Robson Caetano da Silva “volando bajito” en los 100 y 200 metros planos; a la también brasileña Hortencia Marcari, toda coraje y puntería en la cancha de baloncesto; a los estadounidenses coronándose por primera vez en el fútbol con el barbudo y pelirrojo Alexi Lalas en el centro de la defensa.

Ya fuera de las canchas, recuerdo al Tocopán, la anodina mascota de los juegos con su sombrero de guano y su mono deportivo multiplicada en miles de afiches, almanaques, llaveros y sellos; a la pizarra humana de la inauguración y los paracaidistas de la clausura; al entusiasmo desbordado del público aun cuando ya empezaba a escasear la comida; a la ubicua figura de Fidel Castro multiplicada en los estadios, saludando condescendiente, saltando en la tribuna, colgando medallas y repartiendo abrazos a deportistas que, invariablemente, le dedicaban el triunfo aun antes que a su propia familia.

Al final, toda Cuba celebró la corona continental como si hubiésemos derrotado para siempre al imperialismo y yo, como tantos, me dejé llevar por los ríos de euforia y patriotismo que recorrían la Isla de punta a cabo. La aceitada máquina de propaganda gubernamental haría su agosto con aquella proeza y todos los cubanos, con el pecho henchido, daríamos felices el próximo paso hacia el abismo que, sin saberlo, se abría ante nuestros pies.

Éramos, fuimos entonces, los justos campeones panamericanos. Desbancamos por diez títulos (140-130) al todopoderoso vecino del Norte –no importa que en muchos deportes viniera con sus segundas, terceras o cuartas figuras; aun así, era el gran favorito– y observamos con indulgencia desde la cima a naciones como Canadá, Brasil y México, a las que casi tres décadas después miramos la nuca en los eventos regionales.

No podíamos imaginar entonces lo que vendría. No podíamos saber que flotábamos en una burbuja a punto de estallar y que sus salpicaduras, mucho tiempo después, empaparían a un deporte en retroceso. Harían falta años de crisis económica y éxitos deportivos –que ayudaron a sobrellevar tantas penurias y escaseces– para comprenderlo.

Ahora en Lima, como antes en Barranquilla y Toronto, a pesar de todo el empeño y sudor de los deportistas cubanos, pareciera que el triunfo en los Juegos de La Habana –y Santiago de Cuba, que fue subsede– es pura ciencia ficción. Que aquella hazaña que tantas emociones despertó resulta en realidad un espejismo, el juego de un demiurgo burlón para mortificarnos décadas después.

Quien no vivió aquella victoria como yo, aunque fuese por el televisor, difícilmente la crea. Quien no corrió entonces con Ana Fidelia, saltó con Sotomayor, bateó con Ermidelio Urrutia y remató con Mireya Luis, y vea a los dirigentes deportivos de Cuba sumando y restando medallas con angustia tras cada jornada en Lima, difícilmente entienda la mezcla de orgullo y nostalgia, alegría y dolor, que me provocan hoy aquellos, mis primeros Panamericanos.

Al mismo tiempo que caían los telones de La Habana 91, a 9.550 kilómetros de Cuba la URSS rodaba pendiente abajo. El presidente Gorbachov –el mismo que impulsó la Perestroika y había visitado la Isla dos años antes– sufrió una intentona golpista de la ortodoxia soviética que lejos de evitar el desmembramiento del país de los bolcheviques terminó catalizándolo.

En pocos meses se disolvería el Partido Comunista, desaparecería la URSS, y Rusia –bajo el liderazgo de Borís Yeltsin– y el resto de las exrepúblicas soviéticas desterrarían definitivamente al comunismo. Cuba, con las medallas panamericanas todavía calientes en el pecho, contemplaría con resignación la catástrofe. Nada a partir de entonces sería igual.