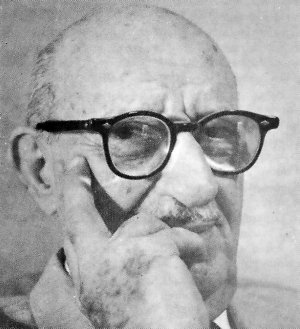

Dos semanas atrás, en el Tinta añeja dedicado a Enrique Núñez Rodríguez, el nombre de otro gran periodista emergió de la memoria del muy seguido cronista del periódico Juventud Rebelde: Rafael Suárez Solís.

Aquel español aplatanado en Cuba le dio al joven Núñez Rodríguez una lección que el también humorista y escritor de radio y televisión evocaría muchos años después, en uno de sus gustados textos dominicales.

“El diccionario no muerde. Manéjelo”, le dijo el nacido en Avilés, España, al nacido en Quemado de Güines, cuando ambos trabajaban en la prensa de La Habana. El cubano había cometido el pecado periodístico de utilizar un adjetivo –por demás un barbarismo: sendo– sin conocer su significado y, tras el amable cocotazo de Suárez Solís, decidió con humildad seguir siempre su consejo al pie de la letra.

Fue, sin dudas, una sabia decisión, pues su consejero –a quien Núñez Rodríguez colocaba con toda justicia el Don delante de su nombre– sabía muy bien de lo que hablaba.

Hombre de letras en la más amplia acepción de las palabras, Rafael Suárez Solís había llegado a La Habana en 1907, cuando ya había pasado los 25 años. Sin embargo, fue en la Isla que descolló como periodista, al tiempo que también incursionó en la novela y el teatro con obras como Un pueblo donde no pasaba nada y Barrabás, esta última premiada por la Dirección Nacional de Cultura.

El listado de publicaciones con las que colaboró es amplio. El País, Diario de la Marina –que llegó a dirigir–, Ahora, Pueblo, Revista de Avance, Información, Alerta y El Mundo, fueron algunos de los medios que contaron con su firma en el llamado período republicano, mientras que tras el triunfo revolucionario de 1959 –murió en La Habana en 1968–, escribiría para publicaciones mayormente culturales como La Gaceta de Cuba, Islas y Unión.

Fuera de Cuba publicaría en La Nación, de Argentina, y La Voz, ABC, y Crónica, de España. También en su tierra natal trabajaría en el diario republicano “Luz” y sería corresponsal en el frente durante la guerra civil.

Dos ámbitos, uno temático y el otro genérico, centrarían buena parte de su labor: la cultura y la opinión. En ambos brillaría gracias a un vasto conocimiento –del arte, la literatura, la historia– del que extrajo sus principales argumentos como articulista y con el que lograría calar profundo en sus lectores.

El periodista y profesor cubano Luis Sexto al referirse al libro Periodismo y cultura, que recoge un importante grupo de artículos de Suárez Solís, afirma que su periodismo reunía “los valores del estilo, los de la opinión culta, original, proponiendo ideas y estableciendo juicios que elevaran, como indirectamente, el discernimiento del lector”. Sexto, quien resalta su admiración por el español desde que lo leyera en su juventud en la página editorial de El Mundo, destaca igualmente su prosa “enérgica, armónica, trazada sobre un ritmo muy vivaz”.

Con estos valores, no es de extrañar que Suárez Solís se hiciera de un bien ganado prestigio en el competitivo mundo de la prensa cubana de la primera mitad del siglo XX, y que fuera reconocido en varios de los principales premios periodísticos de la época, como el Juan Gualberto Gómez, el José I. Rivero y el Justo de Lara.

Uno de sus textos premiados, “La Constitución de 1823”, es un diáfano ejemplo de cómo cultura y opinión, criterio y saber, se estrechaban orgánicamente en su escritura. Publicado en 1939, en este artículo Suárez Solís apela al pasado para reflexionar sobre el presente de entonces y –sin saberlo– de ahora, pues no pocas de las ideas que allí defendiera no han perdido ni un ápice de vigencia. Leerlo es comprobar que el buen periodismo es capaz de resistir con hidalguía el paso del tiempo.

***

La Constitución de 1823

¿Y si habláramos hoy de Juan Bautista Vermay? ¿Traicionaríamos con ello a la actualidad? ¿Cometeríamos ese grave delito periodístico?

Vermay murió hace ciento seis años. La mayor parte de nuestros contemporáneos no lo conocen. No fue político. Ni siquiera cubano. No era Cuba en su tiempo una nación. No podía tampoco interesarle gran cosa a Vermay la independencia de Cuba. Era francés. Y pintor. Y músico, escultor. Y poeta.

Y sin embargo, la actualidad debiera rendirle un homenaje más popular que el ofrecido el jueves junto a su tumba por un escasísimo número de artistas y escritores.

Por supuesto, no se nombró en el cementerio para nada la Ley Electoral, la de Revalorización, la de los Alquileres. Salieron a relucir el Templete, la Catedral, la sociedad cubana de principios del siglo xix, la Sociedad Económica de Amigos del País, la escuela de San Alejandro, el obispo de España, el convento de San Agustín… Y, saltando sobre el tiempo y la pereza, el Instituto Nacional de Artes Plásticas y Pictóricas de creación reciente.

No habría que exprimir mucho el ingenio para aceptar que los hechos de hoy no estuvieron ausentes en aquel homenaje, ni siquiera en esto tan concreto que son las leyes mencionadas. Y, sobre todo, la Constituyente. Porque creo haber dicho aquella mañana, a la vista de las tumbas, que la eternidad no tiene tiempo que perder, aunque ello parezca paradójico; que es un quehacer de todos los minutos, y que el minuto, unidad de medida del tiempo según la filosofía hindú –enorme espacio lleno de hoy, de ayer y de mañana– es lo que más se duele de la palabrería de los hombres.

Yo recordaba junto a la modesta tumba de Vermay los muertos que con frecuencia entran en aquel campo sagrado como dispuestos a tragarse el cementerio empujados por los acordes de la música, seguidos de cortejos multitudinarios, cubiertos de flores y elocuencia. Los mismos muertos que a las pocas horas –cuando más unos días después– se quedan en el fondo de las sepulturas más fríos, más quietos, más mudos que los mármoles que se esfuerzan por perpetuar sus nombres. Esos mismos que ahora –hay muertos que no se sabe desde cuándo lo son– meten tanto ruido para hacer un poco de actualidad.

¡El ruido!… ¡La risa!… He aquí por qué había tan pocas personas la otra mañana junto a la tumba de Vermay. Y por qué esas poquísimas no eran más que escritores y artistas. Unos cuantos residuos de la prisa y el ruido en una sociedad ajena al arte. El pintor francés, a cuya iniciativa se debe la creación de la Escuela de San Alejandro, tenía de la vida un concepto contrario a la prisa ruidosa con que los cubanos de hoy están destrozando la existencia. Vermay, aunque francés, tenía para Cuba amores que pudiéramos llamar constituyentes. El arte es la expresión más alta de lo que los políticos, pintores desdichados, venden con el nombre de Libertad. “Si de cierto amáis la libertad –decía hace poco en La Habana el poeta Juan Ramón– haced una república poética”. La poesía –agregamos nosotros– ha resuelto en la evasión de espíritu todo principio económico de alquiler; es selección, y no elección; y nada tiene que revalorizar, porque el valor lo establece en la virtud, y la virtud lleva implícito el sentido más alto de la distribución de la justicia. Para el poeta siempre es propia la casa en que vive; empezando porque su casa, como la gloria verdadera, no es de este mundo. La mejor idea de esta divina propiedad la daba aquel propietario sevillano, citado por Juan Ramón en su republicanísima conferencia, que cuando iba a pintar la fachada de su casa consultaba el problema del color son los vecinos de la acera de enfrente. “¿Y eso?”, el poético propietario advertía que la casa no era suya sino por dentro. Por fuera era de los que la veían; de los que habían de gozar o padecer sus colores.

No, no están locos los poetas. ¡Ojalá como ellos fueran todos los ciudadanos! Una nación bien pintada, bien esculpida, lírica y poética, es ese paraíso terrenal de donde nos ha expulsado la política para lanzarnos a un mundo chabacano, ruidoso y frenético, constituido con prisa y sin arte.

La constitución de un pueblo, como la de un hombre, supone esa armonía entre todos los miembros en la que se ponderan el equilibrio, el orden, la sanidad, la instrucción, la proporción. Un cuerpo bien constituido es un organismo sano y alegre; una arquitectura humana bella física y moralmente es una de las Bellas Artes. Las relaciones entre los miembros de una misma personalidad determinan la obra de arte por excelencia en un orden que va desde lo somático a lo psíquico. Y cuando, por el contrario, este orden se descompone para influir el predominio de unos órganos sobre otros se entra en desorden sanitario, en lo físico como en lo espiritual, para que la injusticia –llámese enfermedad, tiranía o vicio– imponga al individuo o a la sociedad una conducta chabacana, desarticulada y abusiva.

Solo en el arte puede constituirse una nación. Ejemplo antiguo, Grecia. Ejemplo de hoy, Francia. París es una obra de arte enclavada en el centro de un jardín extendido hasta las más lejanas fronteras nacionales. Jardín es todo Francia en un cultivo en el que colaboran los artistas, los literatos, los políticos, los campesinos, los modistos, los amantes. El último resultado de lo francés es una flor, llámese hombre, mujer, niño o anciano, ciudad o huerto, individuo o Estado. Y si a veces tememos o presumimos que este orden perfecto puede descomponerse, desconstituirse, nos obligamos a dirigir la vista hacia un desorden que se advierte, con principal llamada a la atención de los errores de la política. Vacila la política francesa y empezamos a temblar por la obra de arte que es Francia entera; por sus mujeres, por sus artistas, por sus ciudades, por sus viñedos y sus fábricas, por sus museos y sus bulevares.

Porque hubo en Cuba, hace unos ciento veinte años, un Vermay que luchó por enseñar pintura a los cubanos, porque encontró colaboración para su obra en un obispo que tenía de la religión un concepto bello y espiritual; porque lo protegía la Sociedad Económica de Amigos del País, con lo que se demuestra que el país tenía amigos defensores que solo se preocupaban de luchar contra los enemigos, pudieron llegar los días en que Cuba sintió urgentes anhelos de constituirse. Leyendo estos días las crónicas de Martí que Néstor Carbonell ha desenterrado del olvido revolviendo colecciones de periódicos en la Argentina, nos encontramos con que los apóstoles de la nacionalidad cubana tenían el bello patriotismo. De Martí lo mejor era su estilo literario, su inspiración poética, su cultura infinita, su amor a la filosofía. Toda su maravillosa cubanidad le venía del amor a las artes. Su república era como la sigue propugnando Juan Ramón para todos los pueblos. De ahí, por consiguiente, aquel su claro espíritu de justicia que quiso hacer de Cuba una obra del arte y del tiempo, regida por una sociedad de amigos del país. Un convivio que sentara a la mesa a todos los cubanos satisfechos de su presente, a todos los que en Cuba vivieran sin exceptuar a los enemigos. Porque no hay enemigos en una sociedad organizada en justicia, constituida en equilibrio, en orden y proporciones estéticas. Como un atleta que no piensa en luchar, y menos abusar, sino en eso tan difícil que es respirar, reír, soñar y comprender. O como dice otro poeta nuestro, ser feliz “como un alegre pez dentro del agua”.

He aquí la actualidad que se desprende, aunque haya pasado inadvertido, del modesto homenaje que unos pocos artistas y escritores rindieron el pasado jueves junto a la tumba ignorada y modesta del pintor francés Juan Bautista Vermay. Cuando estos homenajes tengan una resonancia popular –y ello es empeño del Instituto Nacional de Artes Plásticas y Pictóricas–, en verdad podrán ufanarse los cubanos de haberse constituido dignamente; de haber dado a Cuba una Constitución que la defina como una obra de arte y del tiempo. En la que habrán quedado resueltos todos esos, al parecer irresolubles, problemas que tanto ruido meten hoy con el nombre de comicios, alquileres y revalorizaciones. Todo será para entonces valor, selección y propiedad espiritual.