Loló de la Torriente tuvo una vida intensa, fecunda, a ratos novelesca. Fue, en opinión de muchos de sus contemporáneos y especialistas posteriores, una de las más importantes ensayistas y críticas de arte del siglo XX cubano, y también una de sus más reconocidas periodistas.

Nació como Dolores de la Torriente Urdinavia en la oriental ciudad de Manzanillo en 1906 y no un año después, como suele repetirse –un error que ella achacaba al registro civil–, pero ya desde su infancia residió en La Habana, donde realizó sus estudios y se graduó de Leyes en la universidad.

Heredó de su familia la convicción de servir a Cuba –su padre, contaba ella misma, fue amigo de Bartolomé Masó; uno de su primos no era otro que Pablo de la Torriente Brau– y siendo solo una niña conocería Manuel Sanguily, Juan Gualberto Gómez y Enrique José Varona. Luego, en su juventud, sería amiga de Julio Antonio Mella, a quien calificaría como “un joven dios”, y de Rubén Martínez Villena, a instancias de quien se afiliaría al Partido Comunista.

Desde los años 20, mientras estudia en el bachillerato y la universidad, va radicalizando su pensamiento. Participa en el Congreso Nacional de Estudiantes, dirigido por Mella, y en los Congresos Nacionales de Mujeres, donde levanta la voz por la emancipación social de las féminas cubanas. Se involucra, además, en las luchas obreras –llegaría a ser secretaria de la Defensa Obrera Internacional y activista de la Confederación Nacional Obrera de Cuba– y en el enfrentamiento a la dictadura de Gerardo Machado, lanzándose por entero al torbellino de la llamada Revolución del 30.

Por ese tiempo, aun después de la caída de Machado, es perseguida, encarcelada, enjuiciada y, finalmente, debe partir en 1937 hacia México, donde vivirá unos 15 años y que marcará un punto de giro en su vida personal y profesional.

Es en México donde se consolida como periodista, una profesión en la que ya había dado sus primeros pasos en Cuba bajo la guía de José Antonio Fernández de Castro. Pero en suelo mexicano “se mete de lleno en el periodismo” –como ella misma escribiría más tarde–, y se vincula a publicaciones como el periódico Novedades –del que sería reportera, redactora y editorialista–, Cuadernos Americanos, El Nacional, El Popular, La Prensa, al tiempo que envía colaboraciones a medios cubanos como Prensa Libre, Carteles y Bohemia, a la que se mantendría ligada el resto de su vida.

A la par, se sumergiría en la vida cultural mexicana, se relacionaría estrechamente con pintores, escritores, músicos, haría ensayos y críticas de arte y viajaría por América y el mundo. De esos años, resulta fundamental su biografía del gran pintor muralista Diego Rivera (Memoria y Razon de Diego Rivera), el trabajo más difícil de su vida –según sus propias palabras– por el que pasó diez años junto a Diego y su esposa Frida Khalo, y durante el cual, incluso, convenció a Rivera de incluir a José Martí –nada menos que al lado de Frida– en su célebre mural “Sueño de un domingo en la Alameda”.

A inicios de la década de 1950 retorna a Cuba y mantiene su labor periodística y crítica. Escribe en Alerta y Bohemia, que le otorga su Premio Nacional de Periodismo Eduardo Chibás, publica libros, y, tras el triunfo de la Revolución Cubana –y luego de un corto período en Europa por razones de salud–, desarrolla una amplia actividad en diversas publicaciones, como El Mundo, La Gaceta de Cuba, Islas y la Revista de la Universidad de La Habana.

En Bohemia, por su parte, escribe dos celebradas secciones: “Esta es la Historia”, en la que vuelca toda su pasión y saber sobre el devenir histórico cubano y que firma con el seudónimo de María Luz de Nora –que utilizaría a lo largo de su carrera–, y Lectura para un viernes, dedicada a la literatura. Para esta revista se mantendría escribiendo prácticamente hasta su muerte en 1983, ya enferma y enrolada en la terminación de otros trabajos como su novela Los caballeros de la marea roja.

Acerca de su obra periodística, ha dicho Ciro Bianchi: “Todo lo que Loló escribió, y escribió mucho, muchísimo, se asienta en sus enormes vivencias y bien sedimentadas lecturas. Como buena periodista que fue, su estilo es elegante y flexible, rico y ameno. Tenía una capacidad extraordinaria para, con solo dos o tres trazos, llevar al lector al centro de una situación, colocarlo ante un personaje. Sus descripciones son siempre maestras”.

Como ejemplo de su quehacer, les dejo entonces con un texto –casi íntegro, falta solo su parte final, debido a su larga extensión– publicado por Loló en Bohemia en 1953, a raíz del centenario de José Martí. En él pueden apreciarse con nitidez su saber y pasión sobre dos temas que serían ejes de su carrera y su vida: la Historia y las artes visuales –mayormente la fotografía en este caso–, conjugados en la iconografía de una figura capital de Cuba, a quien la escritora retrata con precisión a través del análisis sus propios retratos, para ofrecer, más que una interpretación artística, una revelación del hombre, del patriota y el ser humano, y de su tiempo.

***

El hombre y su retrato. Cuatro interpretaciones de José Martí

Fotografía de 1869. Una adolescencia grávida de esperanzas. Martí comienza su órbita de pasión. El retrato al óleo de Herman en 1891. La plenitud del Hombre. Fotografía de Kingston: 1892. Retrato de 1894 en Key West, con Fermín Valdés Domínguez y Panchito Gómez Toro. Lo que sobre sus ensueños y tristezas nos revelan estos cuatro retratos célebres.

Sin duda es este el retrato de José Martí que más nos facilita el estudio de los rasgos físicos y espirituales de una adolescencia llena de emociones. Es la época difícil del ser humano. La que abre las rutas del porvenir forjando el carácter, factor decisivo en la felicidad o la desdicha del hombre.

Nacido en La Habana —en 1853 — es evidente que al hacerse esta fotografía había arribado a los 16 años. Es su época de iniciación en la Escuela Municipal de Varones, donde ha comenzado a concurrir, a los 13 años, traba amistad con su director Rafael María Mendive, quien solicita del director del Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana examen de admisión de José Martí y Pérez pues dada su “notable aplicación y buena conducta” había decidido costearle los estudios. En la época de este retrato ya el discípulo de Mendive está en tercer año de bachillerato y sin esperarlo, sin forzarlo, se ha visto envuelto en el ruidoso suceso de Villanueva.

Su amistad profunda, sostenida y muy correspondida, con Fermín Valdés Domínguez, su condiscípulo, nace en las aulas pero posteriormente se amplía y hace sólida en las veladas que tienen lugar en el hogar de los Valdés Domínguez donde ambos jóvenes se reúnen con frecuencia para leer, escribir y comentar la actualidad que hinca su humorismo en las caricaturas de hojas sueltas y periódicos. Se inician así en la deliciosa, aunque peligrosísima, actividad de la conspiración.

Es José Martí casi un niño. La soldadesca ha aprehendido a Eusebio y Fermín Valdés Domínguez, también a los jóvenes Atanasio Fortier y Manuel Sellén. No es esto todo. Ha sido detenido, como sospechoso, el maestro Mendive. El baladí suceso que los ha llevado a prisión ha colocado en manos de las ensoberbecidas autoridades coloniales una carta que contiene extraña frase: “¿Has soñado tú alguna vez con la gloria de los apóstatas? ¿Sabes cómo se castigaba en la antigüedad la apostasía?”

No puede, la inculta represión española, comprender el alto sentido que dominaban estas palabras escritas en carta enviada a Carlos de Castro que ha sentado plaza de oficial en el Ejército Español, pero algo terriblemente acusador se advierte en ellas. La firma de Martí, junto a la de Fermín Valdés Domínguez, al final, ha puesto a las autoridades sobre la pista. Diecisiete días después Martí es detenido. Es el 21 de octubre de 1869. Justamente el año mismo del retrato. Comienza entonces su órbita de pasión.

El retrato lo muestra preocupado ya y dueño de febril ansiedad. Alta la espaciosa frente que pronto iba a dar marco a un rostro profundamente triste. Grandes, rasgados y llenos de luz los ojos mientras la boca fina, apretada y voluntariosa, advierte un carácter sin vacilaciones. Su mundo psicológico se mueve entre la hiperemoción y la timidez. Es muy joven y no puede saber, apunto fijo, hacia dónde lo lleva su corazón que rige, lleno de esperanzas, el grávido mundo de sus anhelos. ¿Qué adolescente no oculta un margen de timidez? En Martí este margen ha de haber sido muy pequeño porque la timidez es, en cierta forma, desconfianza de sí mismo, preocupado sentimiento de inseguridad, convicción cada vez más razonada, de un desacuerdo lamentable entre el tímido y su ambiente, entre sus emociones y las ajenas.

Ninguna de estas determinantes complejizan la adolescencia del discípulo de Mendive que vibra ante el menor rozamiento, ante la más leve insinuación, ante la falta más imprevista. Es, más que un tímido, un adolescente hiperemotivo al que la intensiva emoción conmueve en sus sentimientos más íntimos y complicados. Sin embargo, no se deja ahogar por estos ímpetus y consiguiendo dominarse conquista, tras largas vigilias de estudio, de serena meditación, el anhelado equilibrio entre sus emociones y sus razones; entre su angustia y su esperanza. Por esto, subsiguientemente, se vio libre de conflictos secretos sobre su propio destino.

No fue psíquica e intelectualmente un manojo de tendencias que solo a medias quedaban satisfechas, por el contrario, su vida interior fue, en relación con su preclara inteligencia, una ansiedad grávida que formada en la más dramática experiencia supo conducirse, airosa y firme, como estrella sin opacidad en el conmovido cielo de su apostolado patriótico.

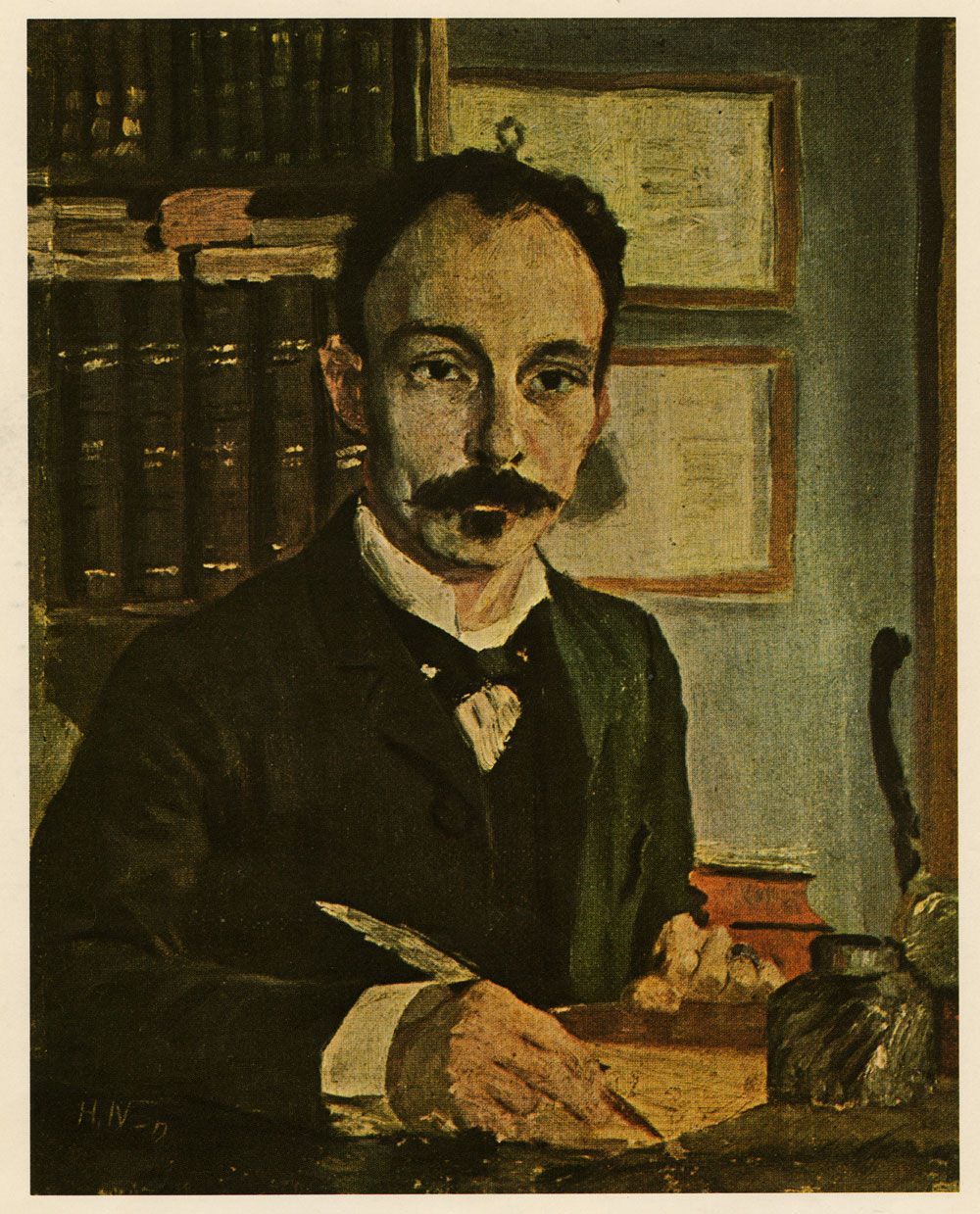

Es su único retrato pintado, hecho del natural. Entre este y el de su adolescencia median más de 20 años. El impetuoso joven ha crecido en el encendido fragor del combate. Es ya hombre maduro formado intelectualmente en el vórtice mismo del romanticismo y el positivismo. Por su temperamento, por su estilo y su vocación Martí es un romántico, el gran romántico de “Nuestra América”, pero todo su caudal espiritual, todo su derroche temperamental, toda su actividad e inquietud líricas están bien controladas y dirigidas por un positivismo filosófico que oscila entre el objetivismo práctico y el cientifismo colocándolo en el centro mismo, armónico y matemático, de la realidad y la fantasía. Fue en esta disciplina mental en la que radicó, sin duda, su posibilidad de acción y su elevada jerarquía de visionario.

De estas condiciones proviene la valoración que su nombre ha alcanzado en la fecha de su Centenario. La fijación de sus quilates ha sido maravilloso proceso de alquimia que comenzó con su muerte, en Dos Ríos, hasta llegar a la cumbre en que lo han colocado los espíritus más estudiosos y dilectos del mundo contemporáneo. Cuando Norman lo pintó, en 1891, ya su estilo poseía aquel tono épico que Sarmiento llamó “salida de bramidos de Martí”. Es, físicamente, según noticias que proporciona su amiga Blanche Z. de Baralt, un varón atractivo, pero sin afectación. Posee frente amplia, abovedada y tersa, boca oculta tras lacios y poblados bigotes que caen sobre labios finos y elocuentes. Los ojos son sus ojos característicos, de pupilas negras, dilatadas, insomnes en el fondo misterioso de profundas órbitas a las que coronan, sobre cimas de ígneo resplandor, cejas bien dibujadas.

Toda su fisonomía está envuelta en el ámbito de su innata tristeza. Aquella que poseía ya al venir al mundo, pero que los hombres le enseñaron a defender como tesoro (La pena inmerecida es dulce. Aprieta un poco la garganta, pero da luz por dentro. En mí, el silencio es pena –escribía en sus mejores años a Fermín Valdés Domínguez). Su preocupada melancolía domina un rostro de sabiduría pues Martí, más que ningún cubano de su época, distinguía a los que de belleza o de dolor sabían.

Vistió con noble orgullo los ropajes de su melancolía. No solicitó en la casa del rico lo que estaba seguro de recibir en la del pobre, que suelen ser egoístas los que algo tienen mientras los que poco poseen están prontos a compartirlo. Era con estos, con los pobres de la tierra, con los que quería echar su suerte. Y la echó, enseñándole a sus contemporáneos, y a las generaciones que lo precedieron, como era de cierta y magnífica la frase apuntada por un poeta en infortunio: La melancolía es el verdadero secreto de la vida.

Esta melancolía, constructiva y muy enérgica, alienta el retrato de Norman. De 43 X 39 esta tela no exige más espacio para mostrar un realismo plástico que animaba ya la pintura de los impresionistas. Está Martí ante su mesa de trabajo, en su despacho de 120 Front Street, en Nueva York. La composición destaca, en primer plano, la singular figura a la que sirven de fondo los libros amados entre los que, seguramente, asomará aquella edición de (El Cuervo, de Edgar Allan Poe, ilustrada por Doré, que fue siempre de su predilección. Tal vez, algún ejemplar de Las noches, de Musset o, tal vez, en su suntuosa encuadernación de oro y piedras preciosas, que “valía el rescate de un rey”, un Wilhelm Meister…

Martí está escribiendo o en actitud de quien escribe. Nada hay forzado en la pose. La inmaculada hoja, sobre la mesa, espera la apasionada presión de una pluma que no conoce el descanso… La mano ágil, segura, fuerte… Mano que ha sido, plásticamente hablando, admirablemente tratada. Es evidente que existía, entre el pintor y el escritor, una corriente de simpatía. Norman ha oído hablar de Martí y ha expresado su deseo de conocerlo. Edelman, que tiene su studio con el pintor sueco, en la calle 14, lo lleva a visitar al cubano. Es una entrevista que prende de inmediato la simpatía.

Asombra al artista europeo la facultad de causeur que posee el escritor así como su información, precisa y fresca. Han hablado, hondo y certero, del movimiento plástico que llevó a los artistas a Barbizon y, seguramente, no faltó en la charla la admiración que a Martí merecía la buena pintura de la burguesía yanqui que estaba importando para dotar al Museo Metropolitano, de reciente creación.

Este retrato de Norman ha prestado enorme servicio al conocimiento del Apóstol. Su mirada, su aliento, su dulzura y, sobre todo, su ternura están presentes aquí como en una urna maravillosa. Este hombre, encendido de pasión, buscaba la muerte. Tal vez el pintor no previó este destino pero en la mirada que captó se adivina la firme determinación de una entrega sin recompensa. Era, en íntimo y personal goce, el profundo sentido de su vida, raíz de la Patria que fundaba.

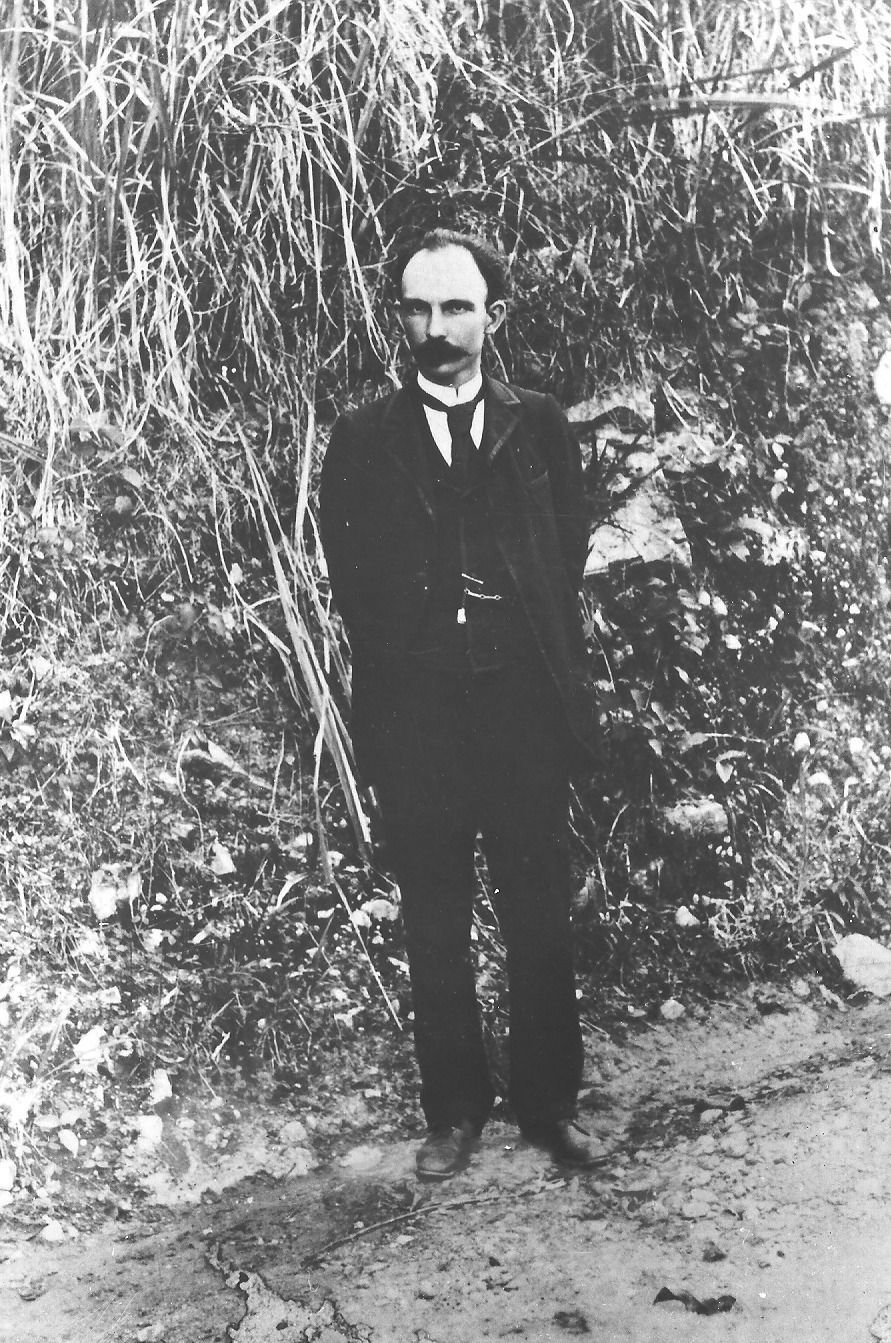

Un año después del anterior, Martí se hizo el retrato que más se ha reproducido. Es conocido por “fotografía de Kingston” y lo muestra de cuerpo entero. Son sus años decisivos. Su apostolado lo ha conducido aquí y allá donde crea y organiza el espíritu de la revolución. Su presencia física luce endeble, más melancólica que de costumbre, de una energía nerviosa que lo llena de actividad.

Martí está de pie. De fondo le sirve un tupido bosque de junquillos y hojas sueltas que se adivinan doradas por el avanzado otoño. Sus brazos, cruzados sobre la espalda, ocultan las manos pero en cambio muestran la caja toráxica en la que alienta el fogoso corazón que dio ritmo sin parar a su vida. Viste sencillo, como acostumbraba, y luce, solamente, leontina muy fina que engarza, como era moda a fines de siglo, en el ojal medio del chaleco. Bajo la barba, y sobre el pecho, el nudo ágil de la corbata que pone la nota oscura en la nitidez de la camisa. Es, toda la figura, la más conocida del Apóstol. La que los cubanos amamos. La del hombre sencillo al que no embriagan las altas cimas. La amplia frente circunda el rostro en el que fulguran, como faro en noche tempestuosa, los ojos abismales.

El comienzo de aquel 1892 ha sido magnifico. Invitado por obreros tabaqueros llega a Key West disponiéndose inmediatamente a organizar el Partido Revolucionario Cubano al que prestan su colaboración los presidentes, todos, de clubes revolucionarios y amigos de Cuba. Tras visitar Tampa y recabar la ayuda de los miembros de la Liga Patriótica, regresa a Nueva York donde le esperan ásperas polémicas con los contrarios a la idea de una nueva guerra en campos cubanos. Sobre este particular tenía ideas claras y expresaba enfáticamente: “Es criminal quien promueve en un país la guerra que se puede evitar; y quien deja de promover la guerra inevitable”.

En memorable discurso (Oración de Tampa y Cayo Hueso), pronunciado en Hardman Hall, informa de sus tareas revolucionarias. Es la pieza oratoria más completa y formidable pronunciada por hombre público de América. Expone su júbilo ante los que lo ayudaron a confiar significando como su temblor lo provoca la dicha de haber visto la mayor suma de virtud que le ha sido dado ver entre los hombres, “entre los hombres de mi Patria”. Enumera, en admirables párrafos, donde halló la alegría. Entre gente humilde. “Yo muero –decía – del afán de ver a mi tierra en pie. Yo sufro, como de un crimen, de cada día que tardamos en enseñarnos todos juntos a ella. Yo conozco la pujanza que necesitamos para echar al mar nuestra esclavitud y sé dónde está la pujanza”.

Era, en realidad, un clarividente que descubría el destino cubano a punto ya de entrar en un nuevo período histórico. Aquel año de su retrato de Kingston Martí es el hombre invencible que “no ha abandonado jamás la fe en la virtud de su país”. El 14 de marzo aparece Patria publicado para “juntar y amar y para vivir en la pasión de la verdad”. El ocho de abril es designado Delegado del Partido Revolucionario Cubano y tras breve gira por Filadelfia y la Florida y de actividades “de contacto” con prominentes emigrados llega a Santo Domingo donde se entrevista con Máximo Gómez.

El cuatro de octubre Martí sale rumbo a Jamaica de donde regresa a Nueva York. Es en este brevísimo viaje de carácter político que posa para el retrato. A su nobleza y sencillez se une el gesto ensoñador que irradia su personalidad. El final de aquel año lo consagra a la divulgación y propaganda de sus ideas políticas revolucionarias. Llega a Nueva York para hablar en La Liga sobre las impresiones del viaje y, después, sobre asuntos cubanos en el Hardman Hall y, en la Sociedad Hispanoamericana, sobre Venezuela.

Unos meses después tiene lugar su encuentro en Beavery Street, con Vargas Vila al que es presentado por Eloy Alfaro. El turbulento colombiano conservó lúcida memoria de Martí. “Era —ha escrito— encorvado, pálido, taciturno… No era amigo de la violencia, pero en la tribuna su apariencia triste y melancólica se transformaba y aquel hombre flébil y encorvado se erguía recto como una flecha; la sonrisa desaparecía de su boca adquiriendo un rictus de severidad que hacía de sus labios indignados el canal natural al torrente de sus palabras”.

Recordándolo en la tribuna escribió: “Agigantado no enseñaba el brazo derecho que lo ocultaba colocado sobre los riñones; la izquierda levantada, como si fuera a clavar en tierra una bandera; la extendía luego hacia adelante como si marcase el camino de la victoria… Cuando llegaba el momento del apóstrofe y hablaba de la República de ayer, la de Céspedes y de Narciso López, y de la República de mañana, la que debía surgir de su esfuerzo generoso, el brazo oculto aparecía enhiesto, como un asta, en el cual flotara la bandera de Cuba Libre amparando la tumba de los muertos y llevando al combate las legiones de los vivos…”

La voz de Martí se hacía tronitante y flotaba en el aire la metáfora final. “El auditorio —termina Vargas Vila— se alzaba como un solo hombre. Los rostros bronceados se hacían luminosos. Martí callaba. La nube de la transfiguración desaparecía y emocionado, fatigado, hecho otra vez enormemente triste, recibía la ovación inclinándose reverente y estrechaba las manos amigas, que se tendían olorosas de nicotina del tabaco; el olor de la planta tropical parecía llenar la atmósfera como una caricia suave…”

Tal era el José Martí del retrato de Kingston hecho en 1892.

Es el año anterior a su caída en Dos Ríos. Martí trabaja intensa y animosamente unificando la acción de los hombres más eminentes de la Revolución.

Los tres primeros meses del año los ha empleado en solucionar “conflictos” y en arduos trabajos de agitación. El 8 de abril llega a Nueva York, acompañado de su hijo, el general Máximo Gómez, entrevistándose con Martí. Entre los “acuerdos” tomados hay uno que llena de “recompensa” su corazón agradecido pues el viejo libertador ha dejado a su hijo Panchito para que lo acompañe en la gira de propaganda que habrá de emprender por distintas ciudades. Esta actividad la emprenden Martí y Panchito Gómez Toro el cuatro de mayo. Al llegar a Key West ambos se retratan en compañía de Fermín Valdés Domínguez al que Martí ha escrito expresándole “la nobleza” de Gómez que le ha dejado su hijo.

El histórico grupo, publicado por primera vez en la Revista de Cayo Hueso, muestra a los tres personajes en actitud de estrecha compenetración espiritual. Viste Martí con su habitual sencillez. Ropa oscura y no ostentosa. Lleva su leontina y ha cambiado el “príncipe” de la corbata que usaba en el retrato de Kingston, por el lazo estrecho, casi invisible, que era moda de los poetas románticos. Lo usa, también, Fermín Valdés Domínguez mientras el joven Gómez Toro ostenta moña blanca juvenil.

La mano izquierda de Martí, su poderosa mano izquierda está aquí, reposada y quieta, como ala, mientras la derecha, cerrada y firme, se apoya sin crispamiento sobre la solidez de sus muslos redondos. Sobre su hombro derecho la mano izquierda de Panchito Gómez Toro en la plenitud gozosa de su arriesgada juventud. El grupo de los dos hombres de acción se equilibra con la presencia, serena y magnífica de Fermín Valdés Domínguez, el amigo del alma que comprendía las recónditas preocupaciones de Martí.

Poco antes de emprender esta gira le había escrito a Valdés Domínguez: “Ya tú entiendes lo que significa mi entrevista con Gómez: no solo, Fermín del alma, dejarlo ajustado todo, hasta los mínimos detalles, sino desvanecer los últimos obstáculos que la Revolución de ayer pudiera poner a la de hoy”. Esta carta, y el retrato posterior con Panchito Gómez Toro, reviste importancia plena para a historia del gran hombre que luchó por Cuba, hasta ofrendar su vida, haciendo buena aquella frase al amigo de la infancia: “Saldré por donde más convenga y deba”.

¿Acaso fue Dos Ríos el camino conveniente, el que debía seguir?

Estos cuatro retratos de José Martí forman la base de su iconografía. Son, a nuestro modo de ver, los que más expresan su gigantesca personalidad, los que entregan un mensaje más claro del Apóstol pues el de México (1894), considerado por Gonzalo de Quesada como el de más parecido y uno de los últimos, posee, sin visibles cambios, los mismos atributos espirituales y rasgos físicos del de Key West, hecho con Valdés Domínguez y Gómez Toro, y que aquel otro. Posiblemente hecho el mismo día, en que Martí y Valdés Domínguez, de pie, aparecen abrazados.

Los demás retratos conocidos no hacen otra cosa que completar y conservar un recuerdo que cada día crece más en el sentimiento nacional: el de José Martí, profeta que consagró su genio a la incomparable obra de forjar una Patria. ¡Procuremos, en este año, de su Centenario, hacernos dignos de esta Patria que exige el concurso de todos sus hijos!

(…)

Publicado en la revista Bohemia el 1º de febrero de 1953.