Una mujer de 32 años llamada Consuelo Castillo dice: “Me crie como una exiliada, por eso me asusta todo, ¿sabías eso de mí? Todo me asusta”. Había nacido en los Estados Unidos, pero estaba tan conectada con la tierra de sus ancestros, Cuba, que se veía impulsada a jurar sobre sus sentimientos genuinos de cubana. Si le preguntan por qué, ella sin pensarlo responde: “Porque mi familia es cubana”.

Procedía de una antigua estirpe compuesta por aristócratas españoles migrantes al Nuevo Mundo. Allí fueron prósperos, y eran propietarios acaudalados cuando triunfó la Revolución cubana. Por eso huyeron a los Estados Unidos, donde no les quedó otra que adaptarse. “Los cubanos que vinieron aquí a causa de la revolución tenían una manera de ver el mundo que, de alguna manera, les permitió desenvolverse muy bien”.

Cuando el abuelo de Consuelo Castillo recuperó el dinero que el gobierno estadounidense le había facilitado en bonos, devolvió como nunca lo había hecho nadie un cheque millonario que la administración recibió estupefacta. “No sabe qué hacer con el dinero”, dice Consuelo. Le gustaba devolver los favores. Todo lo cuenta una noche en que yace ante la pantalla de un televisor mientras su amante de 70 años la abraza con sentimientos que se confunden entre deseo y melancolía.

Despiden el año viejo y reciben el nuevo siglo. El siglo 21. Ella se muestra temerosa. Le teme al tiempo porque ahora este se torna aún más finito y ella, por mucho que da brazadas, no logra saber si se salvará. Está muriendo más rápidamente de lo que para cualquier persona significaría morir con normalidad. A menos que la enfermedad retroceda el final está más cerca. Las sesiones de quimioterapia terminaron dejándole por pelo una pelusa que, sin embargo, no alteran esencialmente su belleza implacable, bestial, temeraria. Tampoco afectan una idea proyectada como un sueño que no se va a cumplir.

Una imagen le arranca de un golpe antiguas sensaciones. Y no es la muerte. O no se trata directamente de tomar conciencia del hecho de morir, dejar de estar, perderlo todo o perderse con todo. Es el miedo a terminar la existencia sin concretar aquella antigua idea consistente en desenterrar lo que ya habían sepultado sus ancestros. La idea es el viaje y reconforta. La idea ha sido removida por “eso” que ve en la pantalla.

“Eso” no es más que la ciudad natal de sus padres. La Habana representada ahora por un anfiteatro donde puede observar “acorralados” a un millar de turistas, según el reporte que pasa la cadena ABC.

La escena es contada por David Kepech, reputado profesor universitario neoyorkino quien por décadas se ha dedicado seducir a sus exestudiantes. Mantiene una apasionada relación de años con Consuelo Castillo, cuya cabeza permanece ahora apoyada sobre sus muslos. Ambos miran al televisor. En la pantalla no se observa más de Cuba que un cabaret y no hay cubanos más que los artistas de variedades que él describe como “carentes del arte de divertir”.

Descubren a “jóvenes vestidos con ridículos trajes blancos, que no bailan ni cantan, sino que dan vueltas al escenario aullando sobre micrófonos. Los coristas a sus ojos parecen zanquilargos travestidos latinos del West Village mientras van de un lado al otro malhumorados. Llevan sobre la cabeza enormes pantallas de lámparas, de un metro de altura.

La imagen le parece tan deplorable que saca un llanto de cinco minutos en Consuelo. “Esto es lo que este hombre da al mundo”, se lamenta, “Esto es lo que enseña en nochevieja”.

Este hombre es Fidel Castro, símbolo del cambio político que lanzó a su familia al exilio. La imagen vista en la pantalla es lo que Kepech considera una “farsa grotesca” o “una sátira intencionada y congruente” del político en relación “con el odio que siente hacia el mundo capitalista”. De repente, también él se ha conmovido, estremecido. La posibilidad de la muerte de ella es el aviso de su propia muerte. Se detiene a contemplar la carne del deseo que habrá de ser cercenada por la enfermedad. Le escucha decir:

“Yo no quería el exilio para mi familia, pero creces y oyes decir Cuba, Cuba, Cuba continuamente. ¡Y Mira! ¡Esa gente! ¡Una gente tan vulgar!”. Consuelo, que habría sido una turista de estar en aquel lugar desde el cual transmite su reportaje la televisora, sufre. La realidad del cuerpo enfermo se transforma en lamento sentimental. La idea se pudre y se depaupera. El sueño germinado en ella gracias al recuerdo de sus ancestros está siendo ultrajado por la realidad de la cual también es parte el derrumbe de su propio cuerpo.

“¿Te consideras cubana?”, pregunta Kepech. Ella responde: “Nací aquí, pero no, soy cubana, muy cubana”. Y entonces confiesa al amante la imagen que conserva de la tierra a la cual se remontan sus raíces; no se trata de playas, no es esa clase de retratos los que imagina, advierte: se ha visto persistentemente en una frontera de mar y de tierra, en un malecón. “Es ahí donde pensé que yo estaría”, dice. “La calle que podría haber sido”, apunta el amante y narrador. “La calle que debería haber sido”, murmura Consuelo.

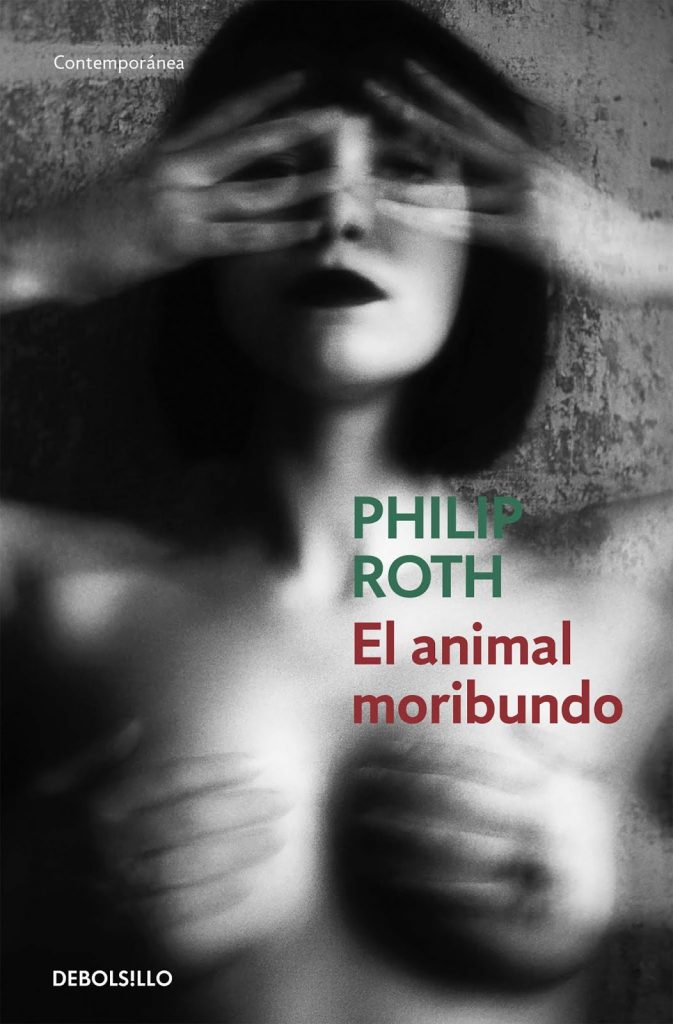

Se trata de una escena de El animal moribundo, novela del ya fallecido y grande escritor estadounidense Philip Roth. La historia fue adaptada al cine por la directora española Isabel Coixet. La frase que escoge Roth como inspiración para su libro pertenece a la escritora irlandesa Edna O Brien: “El cuerpo contiene la biografía tanto como el cerebro”.