La película Fresa y chocolate celebra este año tres décadas de su estreno. Por entonces, en 1993, con apenas 12 años intenté comprar una entrada para el antiguo cine Baría de mi ciudad, Holguín. Quería colarme en una de las funciones vespertinas, haciéndome pasar por alguien de 16, edad mínima permitida. ¡Qué iluso! Como era de sospechar, me frenaron en la taquilla.

No sería sino hasta años después que lograría por fin ver el célebre filme de Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabío, protagonizado por Jorge Perugorría como Diego, y Vladimir Cruz en la piel de David; y con la inolvidable banda sonora de José María Vitier.

No recuerdo dónde, cómo ni cuándo fue esa primera vez; pero el largometraje fue para mí, como para tantos cubanos, un viaje de ida.

La trama, que se desarrolla en el contexto del Período Especial, post caída del bloque soviético, sobrevuela el tiempo y conserva una actualidad apabullante. Por ahí desandan Diego y David, dos nombres para lo diverso en cualquiera de sus expresiones, juntos frente a un mundo de desigualdades, prejuicios (comenzando por los propios) e intolerancia.

La realidad para las minorías sexuales en Cuba ha cambiado mucho, en especial desde la aprobación de la nueva ley de familias. Sin embargo, en otros aspectos el país que representa la cinta, treinta años después continúa añorando un debate abierto sobre temas urgentes: política, economía, libertades individuales. Una conversación colectiva que, como aquella íntima entre Diego y David, se transforme en una reflexión profunda sobre la aceptación, la convivencia y el encuentro.

Cada tanto vuelvo al clásico cinematográfico. Muchos cubanos tenemos nuestra propia historia de Fresa y chocolate o reescribimos a nuestra manera “El lobo, el bosque y el hombre nuevo”, el cuento angular de Senel Paz que inspiró la película.

Varias veces visité la locación principal del filme, en Concordia 418, Centro Habana. Ahí se armó La Guarida, apartamento bautizado por Diego, “un lugar donde no se recibe a todo el mundo”, como le suelta a David con sonrisa pícara al abrirle sus puertas por primera vez.

La Guarida, un par de años después del estreno de la película y el éxito internacional con varios premios y una nominación al Óscar como mejor cinta extranjera, se transformaría en uno de los restaurantes privados más famosos de Cuba.

La primera vez que fui estaba cerrado; pero los dueños cordialmente me permitieron pasar. Allí, en medio del silencio y la luz que entraba por las ventanas, me fue inebitable evocar a Diego y David en aquella salita de puntal alto, rodeados de la sensualidad de los cuadros de Servando Cabrera, en contraste con los modestos retratos de Martí y Lezama. Ellos dos, frente a frente, en un rejuego de argumentos, whisky en mano (“la bebida del enemigo”), mientras suena el piano de Lecuona, o Cervantes con “Adiós a Cuba”.

Los vi reír a carcajadas con el chiste amargo de Diego: “Yo tengo un amigo que desde niño tenía un talento extraordinario para el piano. Pero su padre se opuso por aquello de que el arte es cosa de afeminados. Hoy día mi amigo tiene 60 años, es maricón y ¡no sabe tocar el piano!”.

A unos metros, al asomarme al balcón angosto en el que Diego le muestra a David la misma ciudad que había recorrido tantas veces, miro La Habana inmediata, décadas después, y el paisaje me devuelve un retrato que parece intacto. Como si no hubiera pasado el tiempo; como si Diego pudiera también entonces llamar a familiares ficticios y, ante el inevitable silencio, justificar la ausencia para David: “Deben estar haciendo colas”.

No hay forma de ir a Coppelia, degustar un helado y no buscar a los amigos en alguna mesa, con sus sonrisas cómplices. Qué pena que la heladería más icónica de Cuba no tenga un mural con fotogramas de Fresa y chocolate. Fantaseo con que, en la pantalla gigante de 23 y L, pasen escenas de la película rodadas en esa esquina; las mismas que la Televisión cubana tardaría veinte años en transmitir.

Me gustaría volver a verlos allí, devueltos al ambiente inmortalizado por el filme: Diego que mira fijamente a los ojos de David, mientras este juega a un intercambio de roles: “¡Uy… Hoy es mi día de suerte: ¡encuentro maravillas!”.

“Qué bello eres, David”, le responde Diego, conmovido. “El único defecto que tienes es que no eres maricón”, volviendo a su tono sarcástico. “Nadie es perfecto”, remata David, dieguizado.

Hace unos años, en Gibara, Holguín, me crucé a los actores Jorge Perugorría y Vladimir Cruz en medio de una muchedumbre, cantando y bailando en un concierto de Cimafunk. No vi a dos actores, sino a sus icónicos personajes. Fuera de las pantallas, la película continúa y se empalma con la vida real.

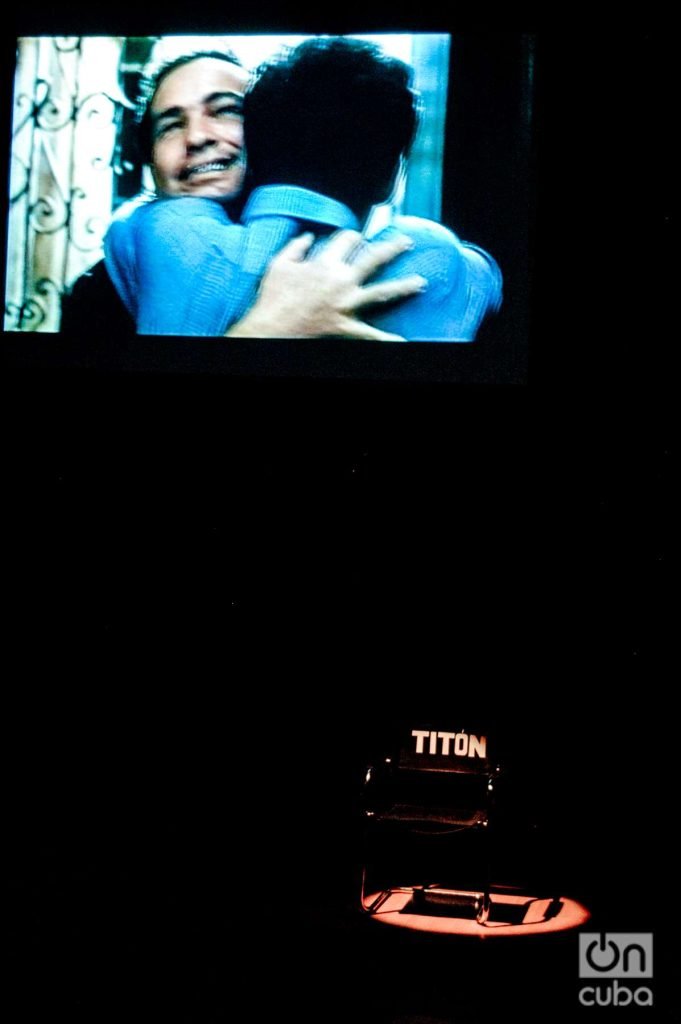

Sumergirme en Fresa y chocolate siempre me hace bien. No acudo al filme por nostalgia, sino por reencontrar las raíces del presente; por volver al abrazo final entre Diego y David, metáfora perfecta de la Cuba que sueño.