La caída del Muro de Berlín (9 de noviembre de 1989) y la desintegración de la URSS (26 de diciembre de 1991) alimentaron una especie de in crescendo en la información pública sobre Cuba en Estados Unidos. En torno a esta plataforma se erigieron las expectativas sobre la posible evolución de los acontecimientos internos en un contexto de crisis económica y social de hondas repercusiones que se prolongan hasta hoy. ¿Socialismo en una sola isla?, ¿Por cuánto tiempo? ¿Podría sobrevivir Cuba a la desaparición del subsidio soviético? ¿Transición pacífica o violenta?

Las anteriores fueron, básicamente, las grandes interrogantes plantadas en la política y los medios entonces. En sus respuestas resultaban usuales los pronósticos sobre la duración del régimen cubano que, si generosos, llegaron a concederle apenas posibilidades de 50-50 de sobrevivencia para el nuevo siglo. Entonces se reforzó una imagen fuertemente negativa sobre el sistema socialista, levantada sobre el consenso general en la política y los medios, lo cual otorgaba escasos espacios a puntos de vista alternativos dentro del mainstream. Ello conducía de vez en cuando a la idea de celebrar la nochebuena en La Habana o a predecir que Fidel Castro caería tres meses después de aprobada la Cuban Liberty and Democratic Solidarity (LIBERTAD) Act, más conocida como la Ley Helms-Burton, por el Congreso de Estados Unidos (1996).

En ese contexto, se produjo una sobrestimación del papel de los contactos con Occidente en los sucesos de Europa del Este, toda vez que, de acuerdo con esas lógicas, lo que funcionó allí funcionaría en Cuba inexorablemente, una carta en la que se apostaba en informes, recomendaciones y medios de difusión. Ahí emergió el llamado “carril dos”, entendido como una manera de deshacerse del sistema imperante mediante la lógica de los contactos: en Cuba lo caracterizaron como “el abrazo (o el beso) de la muerte”. “Estamos tratando de abrir más canales de comunicación”, dijo un funcionario del Departamento de Estado de la administración Clinton. “Esperamos que lo visto en Europa del Este ayude a refrescar la sociedad de la Isla. Estamos tratando de ayudar al pueblo cubano para cuando ocurra la transición inevitable”.

Visto en retrospectiva, tal vez uno de los puntos más vulnerables de todo el proceso de reacomodo de la imagen fue presentar a la cubana como una cultura cerrada y sin interacciones con la dinámica externa, justamente en un contexto caracterizado por la relación multilateral con el mundo, no solo a partir del turismo y la inversión extranjera, que en 1993 se empezaron a abrir camino en Cuba como parte de un agónico proceso de ajuste y reforma, que ha mostrado hasta el día de hoy más resilencias que avances.

Pero la idea del aislamiento tuvo una poderosa apoyatura en la construcción de la imagen: Buena Vista Social Club (1997). Capitaneados por el Beach Boy Ry Cooder y por el criollo Juan de Marcos, los productores del CD y el filme homónimo de Wim Wenders (1999) reciclaron un conjunto de músicos preteridos, ajenos a cualquier sentido de modernidad hasta en los instrumentos que tocaban, pie forzado ideal para apuntalar la imagen de un país donde ni los anuncios de McDonald’s ni de Coca-Cola forman parte del horizonte visual. En esa atipicidad radicaba su poder de convocatoria, es decir, en la idea de que la globalización, supuestamente, no se había asomado por tierras cubanas, incluso a nivel de los medios en los que sonaba esa música maravillosa, pero detenida en el tiempo, bien lejos de la electrónica y del sonido de los sintetizadores.

Y junto con Buena Vista llegaron dos correlatos, el primero dolorosamente real: la imagen de una Habana gobernada por las ruinas y los carros viejos, convertidos desde ese momento en eso que los expertos en turismo llaman “una marca”. Pero, en todos los casos, una cosa quedaba clara: los cubanos eran un oscuro pueblo sonriente a la espera de un nuevo Rudyard Kipling del obturador.

El caso de Elián González (1999) constituyó, como antes los de Lorena Babbitt, O. J. Simpson y Mónica Lewinsky, una suerte de obsesión nacional en Estados Unidos que puso en el orden del día la preeminencia de Cuba y los cubanos de ambas orillas en los espacios públicos, en las conversaciones cotidianas, los centros laborales y las cocinas de las casas. Se trataba de un asunto complejo, donde no solo estaba en juego el destino de un menor reclamado por su padre, sino también el problema de los valores y el derecho a la custodia, este último de lacerante importancia para la sociedad estadounidense, dadas sus altas tasas de divorcialidad y los litigios a asociados al problema de quién se queda con los hijos después de la ruptura.

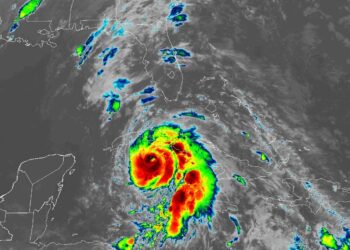

Luego de los sucesos del 11 de septiembre (2001) y del paso del huracán Michelle (2001) por Estados Unidos, se produjo un suceso puntual, pero inédito desde la promulgación del bloqueo en 1962 que, sin embargo, no significaba el desmantelamiento del esquema vigente: el Congreso autorizó la venta de alimentos, medicinas y productos agrícolas a Cuba, lo cual otorgó a la Isla, de nuevo, planos importantes en los medios con el subsiguiente debate acerca de la racionalidad o no del framework aplicado en las relaciones.

Más tarde, el traslado de prisioneros afganos y de otras nacionalidades a la Base Naval de Guantánamo, y las líneas de comunicación mantenidas al respecto entre militares cubanos y estadounidenses, ubicaron a la Isla en una inusual visibilidad pública, quizás como no la había tenido desde la época de Etiopía y Angola.

Como era de esperarse, los opositores a cualquier acercamiento dejaron constancia de su postura poniendo la cruz no solo ante los acontecimientos anteriores, sino también después de que George W. Bush pospusiera por segunda vez, desde el inicio de su mandato, la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton, por lo que —entre otras cosas— un sector del exilio había acusado de comunista al demócrata William Jefferson Clinton, un exgobernador de Arkansas que había derrotado a George Bush (padre) a pesar de los altos índices de popularidad obtenidos por este durante la Guerra del Golfo.

Lo cierto es que a principios del nuevo siglo todo ese acumulado coyuntural condujo a lo que algunos llamaron entonces, con razón, “la moda cubana” en Estados Unidos. “Cuba is in. Things Cuban are fashionable and in vogue” —constataba el destacado historiador cubanoamericano Louis A. Pérez, Jr. — “Cuba is way too cool”, sentenció por su parte la cantante Bonnie Rait al cabo de una experiencia con músicos cubanos, reunidos en 1999 en el Hotel Nacional para descargar juntos en el evento Music Bridges, en el que participaron artistas de la talla de Burt Bacharach, Gladys Knight, James Taylor, Jimmy Buffet y Mick Fleetwood, entre otros.

Por otro lado, la visita a Cuba del ex-presidente James Carter, en mayo de 2002, tuvo el efecto de reciclar las percepciones públicas sobre la Isla en los grandes medios de difusión y, sobre todo, en la TV. Desde este ángulo, lo distintivo fue la emergencia pública del debate existente entre sectores de la clase política estadounidense acerca de cómo lidiar con Cuba. Tanto dentro como fuera de los medios “palomas” y “halcones”, según lo usual, se difería en los métodos, pero había coincidencia en los fines: el presidente Fidel Castro llevaba ya demasiado tiempo en el poder y la política había fallado en deshacerse de él, algo que debía ser corregido al cabo de más de cuatro décadas. Thomas Shannon, subsecretario de Estado de la administración de George W. Bush predijo entonces (de nuevo) el inminente fin del régimen. “Los regímenes autoritarios son como los helicópteros. Si el rotor falla, te caes”, dijo. “Cuando un líder autoritario desaparece de un régimen autoritario, el régimen autoritario se tambalea…. Esto es lo que estamos viendo en este momento ”.

En ese justo momento reemergió la imagen de Cuba como bête noire, esta vez con la idea de que tendría el potencial de producir armamento bioterrorista contra Estados Unidos, constructo formulado por el ex-subsecretario de Estado para Asuntos de Organizaciones Internacionales, John Bolton, en la Heritage Foundation, un think tank que había fungido como una de las bases ideopolíticas del reaganismo.

Esa idea no prosperó demasiado, pero resultaba evidente que el sector “duro” estaba obturando sus mecanismos de opinión pública en aras de mantener el status quo, apelando al muy sensible tema del terrorismo después del 11 de septiembre.