Ocho y media de la noche y Gladys está tirada en su cama, sin sueño. Sin su nieta. Ha decidido, desde hace varias semanas, que la joven Lázara de la Caridad duerma a pocas calles de distancia, en casa de Seilen, la madre de la adolescente. Por precaución, para dormir tranquila. Aunque las goteras de su casa, de su vida, no la dejan cerrar los ojos, sobre todo en noches tan lluviosas como esta.

Oye algo que cruje y no le preocupa. Debe ser en la sala, piensa. Una alerta pasa fugaz por su mente y recuerda que se le ha olvidado tomarse las pastillas. Mejor hacerlo, antes de que caiga a plenitud en la modorra nocturna de los domingos y no vea la luz hasta el otro día.

Se levanta y prende una lámpara. Desanda los pocos metros que separan su habitación de la cocina y, frente al refrigerador, saca los medicamentos: clordiazepóxido, para los nervios; enalapril, para la presión arterial; aspirina, para los dolores de cabeza. A veces también se suma una duralgina, cuando una hernia no operada le causa mil molestias.

Saca el pomo de agua y cuando vierte el líquido sobre un vaso, lo suelta todo. El vaso, el pomo, las pastillas. Es 28 de agosto de 2016. El techo de su casa, sin más preámbulo que el crujido y las goteras, se le viene abajo.

***

Apenas comienza el año 2012 y en la Gaceta Oficial aparece un acuerdo del Consejo de Ministros: se aprueba el reglamento para otorgar subsidios a las personas naturales que necesiten realizar acciones constructivas en sus viviendas y que no cuenten con los ingresos necesarios para ello.

El monto máximo a concederse sería unos 80 mil pesos por caso (unos 3 mil 333 dólares, según el cambio vigente en la Isla) y se obtendría de lo recaudado en la venta liberada de materiales de la construcción. Siempre tendrían prioridad aquellos afectados por eventos climatológicos, así como “los casos sociales críticos, de manera particular aquellos encaminados a la erradicación de condiciones habitacionales vulnerables”.

Gladys se entera. Vive solo con su nieta y las condiciones de su casa no son las mejores en absoluto. Apenas cuenta con los 242 pesos mensuales de la chequera de su difunto esposo, Benito Pérez Rojas, fallecido cuatro años atrás, cuando había pasado un quinquenio de la muerte del único hijo que vería la luz en el matrimonio.

Se atreve a probar y realiza la solicitud, con todos los papeles en regla. Un arquitecto la visita, valora su caso y dice que está aceptada, que recoja sus documentos el 23 de abril de aquel mismo año. Sin embargo, veinte días antes de esa fecha, un funcionario del Poder Popular municipal le dice que “hay que estudiar su caso”. Lo invita a pasar, a ver los muebles corroídos por la humedad, a percibir la madera débil del techo que le sirve de cobijo.

Y cuando va a la Dirección Municipal de la Vivienda, no está negada ni aceptada. Sencillamente, no aparece su caso en la computadora. Decide no volver a apuntarse, sino “luchar” por lo que supuestamente le habían dado y negado después.

Tres meses más tarde, una mujer se le aparece con ciertos papeles y dice que viene a descontar el dinero que Gladys ha empleado para la reparación de su casa. Insiste, no concibe que se le diga que nunca se ha visto el subsidio.

Y Gladys vuelve a ir a Vivienda. Y allí, por teléfono, le dice un tal Aníbal que estaba negada.

***

–¡Gladys! ¡Gladys!– le grita Katiuska.

Katiuska Moreno Armenteros es la primera persona que se da cuenta del derrumbe. De noche, lloviendo a cántaros, regresa a casa junto a su amiga María y oye un estruendo. Ve las vigas de madera desparramadas por el suelo, se acerca y comienza a llamar a su vecina, sabiéndola allí. Sale Juana, sale Mirta.

–No hablaba –recuerda semanas después–. Seguí gritándole, y cuando la oí, la sentía leeejos, a lo mejor porque estaba para la parte de atrás de la casa, porque estaba lloviendo duro. Y la voz así, como ronca… Pensé que le había caído un palo arriba, que estaba trabada.

Gladys García Gómez vive desde los 16 años en Las Cañas, municipio Boyeros, en La Habana. Su casa siempre estuvo dividida en dos partes: una con techo de madera y otra con tejas de fibrocemento. En la primera –ahora sin techo– había una habitación amplia que dividió con una pared de bloques, sin acabado, para hacer una sala y un cuarto; en la segunda, movió la cocina de lugar, amplió el espacio y colocó un pequeño baño. Agregó también una pared de mampostería en el frente y echó abajo las carcomidas paredes de madera para adoptar como tal la parte exterior de las casas vecinas. Por eso, cuando se entra, parece que la vivienda está encajada, asfixiada.

La noche del derrumbe también llega el carnicero. Grita. Gladys no lo reconoce. Tiene miedo, no sale de la cocina.

–¡Ay, sáqueme rápido, sáqueme de aquí!

–¡’Pérate, ‘tate tranquila! ¿No te ha pasado nada?

– ¡No, yo estoy atrás, al lado del Frigidaire!

Y oye la voz de Juana preguntándole cómo está.

Juana Almeida Peña es una de las vecinas colindantes. Vive en un segundo piso. Cuando siente el estruendo, se asoma al balcón y ve una nube de polvo. “¡Ay, el techo de Gladys!”, dice y le grita para saber por ella. Recibe como respuesta que está bien, que abran con la copia de la llave que guarda la vecina de al frente, que busquen a sus familiares.

El único pariente que le queda a Gladys, además de su nieta, es su ex-nuera, Seilen Díaz de Chapelle.

***

Transcurre el año 2003 y Benny Pérez García, el hijo de Gladys, se queja de un dolor de muelas a tres meses de hacerse santo, Changó, sin hacer una ceremonia previa en la que debía “rayarse”. Una amiga de la familia, estomatóloga además, le dice que no tiene nada en la dentadura. Lo remite al otorrino del Hospital Nacional. Cuando va, ya tiene problemas en el habla.

Tras una consulta de dos horas lo envían a neurología. Le hacen una placa y le mandan una serie de pruebas. Se las hace en el Centro Nacional de Rehabilitación Julio Díaz gracias a unas amistades. No sale nada.

Hace una excepción y, febril, pasa la noche junto a su madre. Por lo general, vive con Seilen a pocas calles, aunque los documentos dicen que lo hace con Gladys.

Un amigo de su tía le aconseja que vaya por el Amejeiras, que allí lo atenderá. Ingresa en el cuarto 4 del piso 21. Sin hablar y comunicándose por señas, su vida continúa deshaciéndose en exámenes médicos.

El 23 de octubre Lazarita está a semanas de cumplir el año. Y Benny le dice a Gladys que no puede dormir. La enfermera avisa que le inyectará diazepán con benadrilina y él se niega, arguye que no le pueden poner calmante alguno. Al final, su sangre recibe una mezcla de la dichosa difenhidramina con dipirona.

Fue la primera vez que habló en meses. Lo hizo, sobre todo, para dirigirse a la enfermera.

–Lo que me has puesto es tremenda p…– y suelta la palabrota.

–Contra, pero mira, hablaste, que tú no habías hablado nada– le responde la mujer.

Benny mira a Gladys.

– Coge– le dibuja un beso.

– ¿Así? ¿Me lo vas a tirar?

– Así, porque ya me voy.

Y se tumba en la cama.

***

Llegan Seilen, el marido, el cuñado y un amigo. Abren la puerta, mueven parte de los escombros junto con el carnicero y ayudan a Gladys a salir. Y la abrazan.

Y empiezan a sacarlo todo: las vigas de madera, el escaparate deshecho, el televisor, el colchón inundado lo acomodan… Llega la policía y, más tarde, Criminalística. A Gladys se la llevan para casa de Seilen. Está alterada, tiene que pasar la noche allí.

Pero apenas hay lugar. Seilen tiene cuatro hijos y vive, además, con su mamá, un tío y su marido. Solo hay dos cuartos. A la hora de dormir, la casa se vuelve albergue y surgen los canapés y colchonetas por todas partes, al punto de que casi no se puede caminar. Y, encima, Gladys tiene 76 años. Por eso Haydée la ayuda y le brinda una casa que no es suya para que pase las noches allí, al menos temporalmente.

Haydée Cuadro Navarro es guantanamera, de Baracoa. De voz fina, apenas perceptible cuando alguien más habla al unísono con ella. Tiene una hija y una nieta que se atiende trimensualmente una parálisis cerebral en el hospital Julio Díaz, donde le ponen gratis la medicina que no hay en ninguna otra parte del país y que se adquiere en el extranjero.

La casa donde para Haydée pertenece a Eliover Díaz Bertot, médico de misión en Ecuador. El dueño no sabe que Gladys, por estos días, vive allí, en el cuarto que ocupará la hija de Haydée cuando llegue en menos de una semana. En ese entonces Gladys, irremediablemente, debe encontrar dónde dormir.

***

En abril de este año Gladys utiliza el último recurso que cree tener: va a Atención a la Población del Consejo de Estado. La atienden, explica su situación, la escribe. Le dicen que aguarde respuesta.

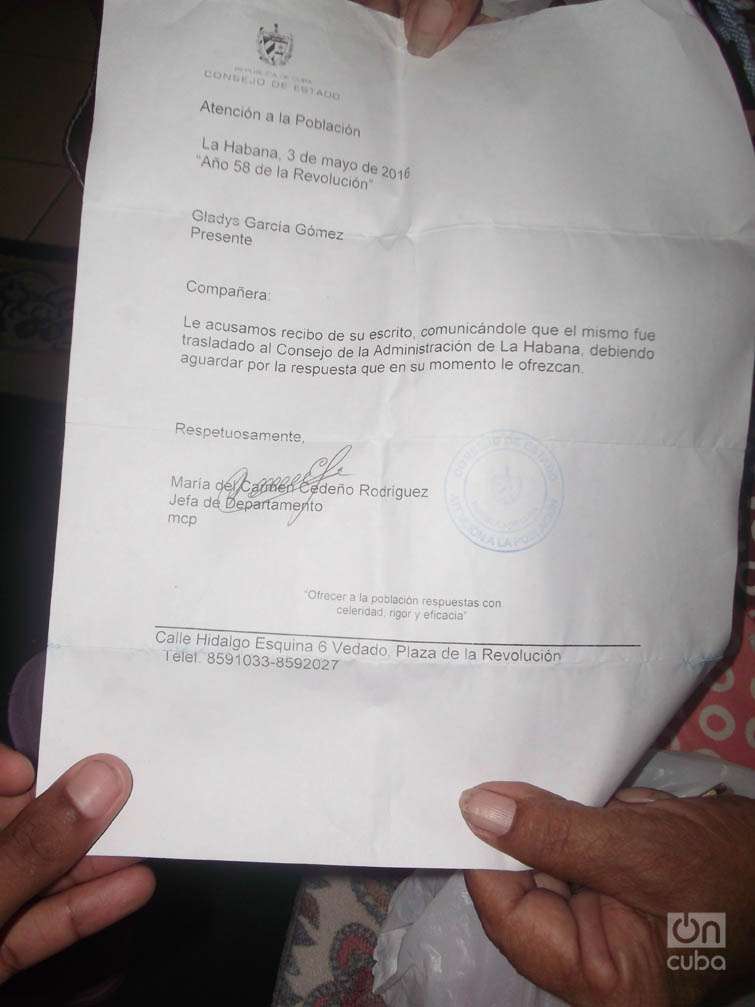

En mayo recibe la contestación. Tres líneas efímeras en un papel que guarda en un sobre desgastado, dentro de una cartera aún húmeda que logró salvar:

“Le acusamos recibo de su escrito, comunicándole que el mismo fue trasladado al Consejo de la Administración de La Habana, debiendo aguardar por la respuesta que en su momento le ofrezcan”.

No le dicen quién ni cuándo la atenderán. Y debajo de la firma de María del Carmen Cedeño Rodríguez –quien remite la carta–, una paradójica sentencia como sello:

“Ofrecer a la población respuestas con celeridad, rigor y eficacia”.

Poco tiempo después, vienen algunas personas a darle una casa temporal, y Gladys se niega. Sabe que salir de un albergue puede llevar años, y no quiere que su nieta pase por esa situación cuando puede dejarle, con sus últimos esfuerzos, una casa.

En julio le cae otra visita. Una mujer a la que no le pregunta el nombre. En el peor humor posible, esta le pide la propiedad de la vivienda. Gladys le dice que para llevársela no, que en todo caso le podría dar una copia. La funcionaria, todavía alterada, insiste en que el subsidio fue dado, que dónde estaban los materiales y las reparaciones. Apenas indaga con uno de los vecinos y para su pesar se va con las respuestas que, de seguro, no pensó recibir: nunca llegó el dinero, nunca entraron los materiales.

***

La misma noche del derrumbe, una muchacha visita a Gladys y le dice que la llame. No lo hace: al otro día, mientras está sentada en la acera frente a su casa, se le aparecen dos hombres. En su no tan desgastada memoria se quedarán como Hassan, de Vivienda, y Hermes, del Poder Popular. Preguntan por la dueña, y ella les responde. Les dice que desde 2012 está pidiendo subsidio.

***

En ocasiones Gladys se sienta frente a la casa sin techo, junto a los restos de los escombros que Comunales dejara tras llevarse “de favor” la mayor parte. En otras abre la puerta, echa una ojeada al refrigerador, a las latas vacías de cerveza y refresco que recoge para después vender.

Cuando hablan con ella, abre bien sus preciosos ojos azules, casi verdes, y tiende a escudarse tras una sonrisa aleatoria. No se le mueve ni uno solo de sus cabellos impecablemente peinados.

Es 9 de septiembre de 2016. Sentada en una silla de pata torcida en lo que fuera su habitación, observa el techo inexistente, el colchón mojado, la base de la cama con solo una pata, las vigas acomodadas a la entrada. Faltan cinco días para que, finalmente, el gobierno municipal decida concederle el valor máximo del subsidio, sin más dilación.

–No es fácil. Mira los muebles que se me echaron a perder. El juego de sala, los butacones. Y unas sillas. Todo, todo, todo –hace una pausa–. Es que le caigo mal a la gente por un defecto que tengo: no hablo mentiras. Si hay algo que no me gusta de ti, te lo digo, no lo riego por detrás.

Viene la sonrisa aleatoria, y se le quiebra.

“Yo soy de las personas que, si voy a llorar, no lloro delante de ti. Yo me encierro en mi cuarto”, me dijo una vez.