La Ciénaga de Zapata era a principios del siglo XX, en el imaginario popular, un lugar misterioso, habitado por carboneros, pescadores, agricultores y cazadores que parecían, por sus costumbres, detenidos en el tiempo. En la época colonial fue refugio de bandoleros y también de libertadores, quienes crearon prefecturas y hospitales.

Al ser elegido presidente de Cuba, el general Mario García Menocal decidió desecar los terrenos pantanosos. La idea era convertirlos en suelo cultivable y fomentar vías de comunicación que facilitaran el traslado de productos (azúcar, mieles, frutas, etc.) hacia la Bahía de Cochinos para exportarlos.

Se trataba de un proyecto aprobado por su predecesor José Miguel Gómez, quien en 1912 había otorgado el contrato a la Compañía Agrícola de Zapata. Las obras se ejecutarían en ocho años, recibiría la empresa el derecho a la explotación forestal exclusiva de la zona y dispondría de las tierras rescatadas al agua, condiciones que provocaron un escándalo nacional.

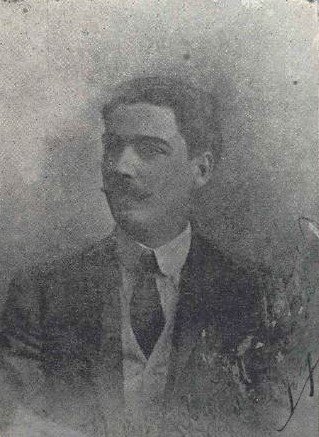

Antes de ejecutar este plan, el joven ingeniero José Antonio Cosculluela Barreras dirigió un estudio de campo que redactaría las bases del proyecto. Un hecho fortuito lo llevó a participar en un hallazgo que habría de transformar los saberes de entonces sobre el mundo aborigen en Cuba.

Por unos perros jíbaros

A la finca nombrada Cocodrilos, propiedad de Ambrosio de Cárdenas, en el barrio de Carreño, llegó José Antonio Cosculluela el 5 de octubre de 1913. El dueño se encontraba en Estados Unidos, pero un vecino de allí, José Caro, de setenta años de edad, guía del grupo, los invitó a comer en su casa.

Confesó el anciano que nunca había salido de la Ciénaga de Zapata, igual le sucedió a su padre y abuelo. Ese era su pequeño universo y lo conocía al detalle. Durante la velada, en el bohío de la familia, el ingeniero escuchaba al guajiro:

“Antes de la guerra del 68, vivíamos en esta finca, dedicados a la cría de cochinos, habiendo logrado reunir una extensa crianza, debido a los buenos palmares que antes existían y a los cuidados de mi padre, en cuya labor Ie ayudábamos todos sus hijos, bien en el sabaneo de los puercos o en la recogida de lechones.

“No recuerdo bien la fecha, pero creo que fue antes de empezar Ia guerra grande, se presentó un año tan seco, que la ciénaga toda se quedó sin agua; se podía caminar perfectamente sobre ella y los perros jíbaros de sus Cayos interiores, invadieron la costanera en busca de comida, e iniciaron una gran campaña de destrucción, que acababa con nuestros cochinos.

“Siguiendo el uso del campo, mi padre, en vida todavía se mi abuelo, se preparó a emplear el único remedio eficaz que se conocía para terminar con los jíbaros o ahuyentarlos colocando trampas para cazarlos.”

En Cayo Guayabo Blanco, el padre de Caro comenzó a excavar en un bosque para colocar las trampas y descubrió restos de caracoles y de humanos. Asustado, regresó de inmediato a casa, donde el abuelo y patriarca de la familia explicó a todos que eran enterramientos de indios y que si profanaban el lugar sucedería una desgracia.

Se guardó secreto acerca de lo acontecido. Después, el cayo fue desmontado para sembrar cañas y construir una línea férrea que pertenecía al ingenio Covadonga. Sin embargo, la parte alta, donde estaba el cementerio aborigen, quedó intacta.

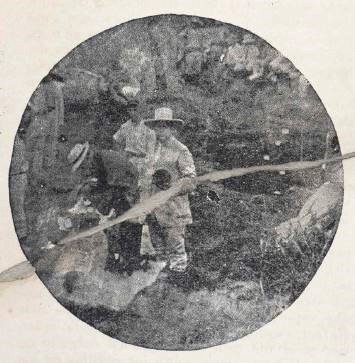

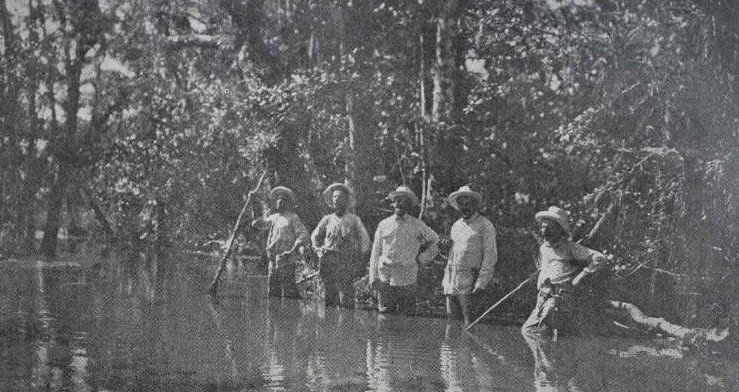

Caro, por respeto a la memoria de su abuelo, no quiso acompañar al ingeniero y a los demás miembros del grupo: Julio Montejo, Miguel Suárez y Pedro Peñalver que, al día siguiente, fueron de excursión al sagrado sitio, guiados por otro campesino de apellido Marrero.

En su Diario de Campaña, José Antonio Cosculluela anotó:

“Alto en el centro, pero cenagoso en sus orillas se presenta el Cayo Guayabo Blanco, distando más de un kilómetro de la costanera; casi en el centro del mismo se encuentra el lometón donde decía Caro estaban los restos. El aspecto de enterrorio es muy particular; a primera vista claramente se aprecia su procedencia, la mano del hombre se retrata perfectamente en su construcción. Su planta circular (20 metros diámetro aproximado), su pequeña altura, la gran abertura de la generatriz que forma su sección cónica, su emplazamiento en aquel Cayo perfectamente llano y cuantos detalles pudimos apreciar, fijamente nos indicaban que el hombre había sido su constructor; antes de excavar los recorrimos en todas direcciones, observando la capa vegetal que lo cubría, recogiendo las piedras que sobre su superficie encontramos, y sacando un croquis, ya que no llevábamos cámara fotográfica alguna de su aspecto exterior”.

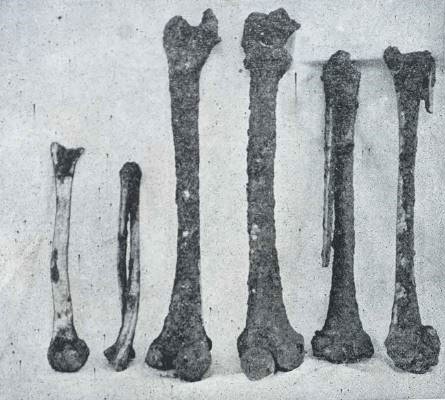

Además de caracoles y restos humanos, encontraron huesos de jutías y de otros animales. En el caso de las osamentas de los aborígenes estaban orientadas con la cabeza al naciente y los pies al poniente.

La expedición de los científicos

Cosculluela era amigo del etnólogo Fernando Ortiz, quien ya iba en camino de alcanzar la sabiduría que hoy nos asombra y enorgullece. El intelectual le había encargado, antes de asumir las investigaciones, que anotara las leyendas, tradiciones y costumbres atesoradas “en las capas inferiores de nuestra población guajira”, para luego ser publicadas en un libro.

Sin embargo, como a veces suele ocurrir, la realidad superó lo esperado. Cosculluela informó enseguida a Ortiz y a la Secretaría de Obras Públicas acerca del hallazgo en Guayabo Blanco. La noticia causó revuelo entre la comunidad científica y la prensa.

Hacia el lugar del enterramiento se trasladaron el Dr. Luis Montané, profesor de Antropología de la Universidad de La Habana y el propio Ortiz. En esta segunda excavación, realizada el 19 de octubre de 1913, también participaron, además de Cosculluela, el ingeniero José Primelles, Jefe de la Comisión Oficial de Deslinde de la Ciénaga, Alejo Carreño co dueño del central Covadonga, Lage, propietario de la colonia cañera donde estaba el sitio arqueológico, a quien popularmente le llamaban los guajiros “El Marqués de Guayabo Blanco” y varios campesinos de la zona.

Ortiz fungió como cronista. Su relato fue reproducido en la revista Cuba y América, y constituye un testimonio de valor excepcional:

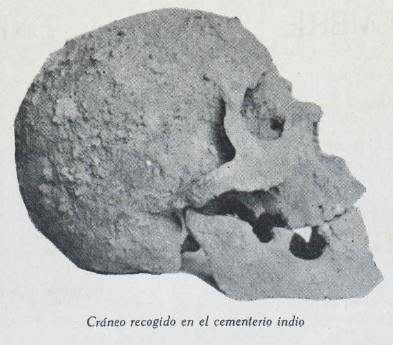

“Hicimos un corte vertical al lometón para determinar, como se dirá, su curiosa formación interna, y recogimos gran cantidad de caracoles, piedras labradas, huesos de animales y huesos humanos, nuestro más vivo deseo era descubrir algún cráneo y tuvimos la dicha de encontrar varios, si bien incompletos o rotos. ¡Sólo uno llegó a nuestras manos entero!

¡Cuánta emoción al descubrir el cráneo! Temerosos de romperlo, se abandonaron las palas y se escarbó con las manos. Pronto pudimos observar que el cráneo presentaba hacia arriba el occipital. Este cuerpo humano fue enterrado boca abajo, orientado asimismo de Este a Oeste. Poco a poco fueron surgiendo a la luz los temporales y ¡al fin! el cráneo entero, con el maxilar inferior, estaba en nuestras manos.

Tenemos en nuestro poder cara a cara ¡el único cráneo normal de indio cubano! Esta condición de normal lo hacía doblemente precioso: era un cráneo normal, libre de aplastamiento frontal, propio de los indios hasta ahora estudiados en Cuba. Este hallazgo así como las observaciones hechas y los caracoles piedras y osamenta recogidas recompensaban las fatigas de la expedición”.

Durante dos sesiones de trabajo recogieron las muestras. Posteriormente fueron descartadas las hipótesis de que los restos pertenecieran a un cementerio de los insurrectos o de cimarrones. Al estudio científico, en La Habana, se sumó el Dr. Carlos de la Torre, experto malacólogo y zoólogo cubano.

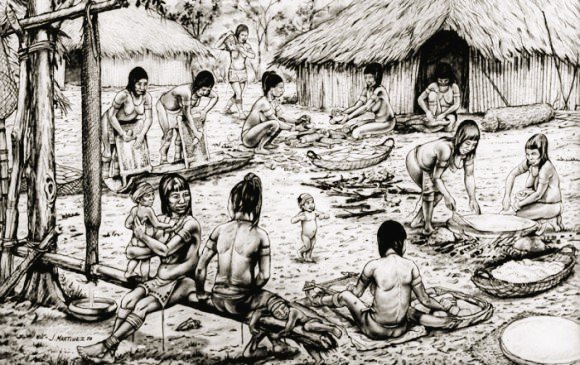

Este descubrimiento permitió caracterizar al grupo aborigen Guanahatabeyes, del período o cultura de la concha, existente al llegar los conquistadores españoles y más atrasados que los taínos y siboneyes.

Cosculluela escribió un libro titulado Cuatro años en la Ciénaga de Zapata, memorias de un ingeniero, publicado en 1918 donde precisa que era común el asentamiento a orillas de cursos de agua, para garantizar la alimentación, en lugares altos con el fin de evitar crecidas y también la existencia de depósitos de materiales de consumo que formaban montículos compuestos de capas alternas de moluscos y restos de especies.

El año 1913 quedaría en la historia de la ciencia cubana, afirmaba Fernando Ortiz, “como una fecha memorable, por haber tenido efecto durante él, el descubrimiento del primer cementerio precolombino.”

Fuentes:

José Antonio Cosculluela: Cuatro años en la Ciénaga de Zapata, memorias de un ingeniero, La Universal, La Habana, 1918.

Fernando Ortiz: “Los caneyes de muertos” en Revista Cuba y América, 1914.

Isairis Sosa: “Recuerdan al polifacético científico cubano José Antonio Cosculluela”, Juventud Rebelde, 10/10/ 2013.

Jiménez-Santander, José; Jiménez-Ortega, Lisandra: “Propuesta de periodización de periodización para la historia aborigen del Caribe”

Pablo J. Hernández González: “Acerca de las primeras excavaciones realizadas en montículos funerarios en Cuba (1847; 1913)”.