|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Se acercaba el centenario natal de José María Heredia. Para aquel diciembre de 1903, en Santiago de Cuba se pensaba en organizar un enorme festejo de solemnidad y cultura. Un nombre surgió: José María Heredia y Girard. Por derecho propio le correspondía ocupar un puesto de honor en aquel certamen poético. Por sus venas corría sangre del gran bardo romántico. Eran primos hermanos. Sin embargo, no se conocieron.

En su afán de aunar voluntades para la celebración, el alcalde Emilio Bacardí le remitió a la lejana París una carta pidiéndole “un recuerdo para su homónimo inmortal”. A esas alturas Heredia y Girard, quien trabajaba como director de la Biblioteca del Arsenal, aparentaba ser un hombre mucho más viejo de sus 61 años; la fatiga brotándole por los ojos y los labios revelaba un menguado estado de salud. Pero su corazón, campechano y generoso, estuvo siempre abierto a toda causa noble, y la respuesta no se hizo esperar: tres sonetos que daban cuenta de la devoción por su pariente mayor. Así decía en el último de ellos:

Y abandonando el habla de la Francia

en que dije el valor de los mayores

al evocar a los Conquistadores

en su viril, magnífica arrogancia;

hoy recuerdo la lengua de mi infancia

y sueño con sus ritmos y colores

para hacerte corona con sus flores

y envolver tu sepulcro en su fragancia.

¡Oh! ¡Sombra inmensa que la Luz admira!

Yo que cogí de tu heredad la Lira

y que llevo tu sangre con tu nombre,

perdón si balbuceo tu lenguaje

al rendir, en mi siglo, este homenaje

¡al gran Poeta con que honraste al Hombre.

Artista portentoso del verso, la historia nacional y la lengua castellana no han sido benévolas con este Heredia, el francés, a pesar de ser tan hijo de Cuba como su primo, el otro Heredia, el cubano.

Normalmente se les confunde.

Se le suele llamar “el francés” porque en Francia transcurrió la mayor parte de su vida y dejó su huella. Allá tuvo el alto honor de ser el primero de origen hispano admitido por la Academia Francesa como el décimo quinto miembro de los “inmortales” en la Silla 4, desde el año 1894 hasta su deceso en 1905. Fue —y sigue siendo— este un antecedente ignorado por los fanáticos y la mayoría de los medios que en 2023 otorgaron esa primicia al nobel peruano Mario Vargas Llosa, quien a sus 86 años fue recibido con bombos y platillos en la institución que fundara en 1635 el cardenal Richelieu.

Hijo de La Fortuna

Nació el 22 de noviembre de 1842, cuando los primeros fríos de invierno rociaban La Fortuna, una plantación de café ubicada en las estribaciones de la Gran Piedra, cerca de Santiago de Cuba. La hacienda, una de las más prósperas de la comarca, era propiedad de su padre Domingo Heredia Mieses, de abolengo dominicano y quien decidió bautizarlo José María “para revivir” al sobrino muerto joven en México tres años antes. Fue su madre Luisa Girard, 24 años más joven que el esposo y descendiente de un matrimonio llegado desde Jeremie con la avalancha de colonos franceses hacia el oriente cubano tras la Revolución de Haití.

La Fortuna era el paraíso. La vivienda principal tenía el techo de tejamaní y estaba amueblada con todos los lujos y comodidades que pudiera suponerse para entonces. La hacienda de doce caballerías contaba con enfermería, almacenes de café y maíz, casa para descerezar el café y molino tirado por animales, ocho secaderos de cien pies y seis tanques para lavar los granos, una caballeriza, gallineros y corrales. La dotación negra sumaba casi el centenar y siete criados servían en los quehaceres domésticos.

Allí pasó sus primeros años Pepillo, que así le llamaban en el seno del hogar, inmerso en un ambiente donde el paisaje pastoral contrastaba con la mancha de la esclavitud. Tempranamente el niño dio señales de su genio. Poseía una memoria prodigiosa. Le gustaban los relatos de las guerras púnicas, la Historia de la Antigüedad, la Gramática, la Geografía y la Astronomía. El padre quería que fuera a estudiar en la escuela militar de cadetes en Madrid, mientras doña Luisa soñaba que cursara el bachillerato en Francia. Con la muerte de don Domingo, cuando el benjamín —fue el menor de seis hermanos— de rubia cabellera contaba apenas seis años, daba un golpe sobre la mesa el destino.

José María se educó en casa bajo la égida de su madre y la institutriz francesa Miss Fauvelle, hasta que en 1851 la madre lo envió por fin a Europa. A los nueve años llegó a un colegio a orillas del Sena, en donde permaneció estudiando hasta 1858. A los 17 volvió a la isla, con el propósito de estudiar Derecho en la Universidad de La Habana, donde el rector Antonio Zambrana le propuso matricular como oyente en tanto se legalizaban sus títulos en el consulado español de París. Tanto demoró el papeleo que terminó renunciando a la idea y regresando sobre sus pasos.

De vuelta en su tierra adoptiva, hacia 1862 ingresó en la prestigiosa École Nationale des Chartes, formadora de archiveros y bibliotecarios. Por su consagración se volvió un erudito en la lengua de Saussure y Víctor Hugo, se codeó con otros intelectuales y se declaró seguidor del movimiento conocido como parnasianismo, fundado por Gautier y Leconte de Lisle.

Charles Baudelaire, Théodore de Banville, Catulle Mendès, François Coppée y Louis-Nicolas Ménard fueron otros representantes de esa corriente, antítesis del romanticismo y que luego influiría en el modernismo, por la búsqueda de la excelsitud del verso, la musicalidad y el ritmo poético.

“José María de Heredia llegó a París muy joven, y apenas si tiene de americano el color y la vida que en sus sonetos surgen, de nuestros ponientes sangrientos, nuestras fuertes savias y nuestros calores tórridos. Heredia se ha educado en Francia; su lengua es la francesa más que la castellana”, apreció Rubén Darío en Los raros (1896), libro que recopila semblanzas de escritores admirados por el nicaragüense y refleja el ambiente finisecular matizado por una visión cosmopolita que apuntaba a París como la capital mundial de la cultura y la ilustración.

Es un hombre de letras: desde sus primeros trazos ha brotado la vena de autor. Como era usanza de la época, en que los más conspicuos autores publicaban sus textos en los periódicos y revistas, Heredia colaboró con Revue des Deux Mondes, Le Temps y Le Journal des Débats. Asimismo, contribuyó a difundir la historia española e hispanoamericana con sus traducciones de obras castellanas al francés. Se dice que dedicó diez años a traducir la Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, y la Historia de la monja alférez, memoria novelada de Catalina de Erauso. También tradujo del latín y del inglés a Horacio, Lamartine, Ossian y Byron.

Como aficionado a los documentos arcaicos, epigramas e incunables, en Heredia y Girard se entremezclaban las fuentes antiguas y los clásicos, la rítmica idiosincrasia antillana, la grandilocuencia de la inspiración española y el refinamiento francés. A los 20 años publicó sus primeros poemas, y acto seguido su musa “enmudeció”, increíblemente, por tres décadas.

El cincelador de Los Trofeos

Rondaba los cincuenta cuando salió a la luz Los Trofeos (1893), su primer y único libro. Ambicioso de la perfección, no consentía las profanaciones vulgares de la poesía ni publicar algo que no considerara impoluto.

Pasó esas tres décadas, en que se creyó extraviada su musa, sumergido en el hermetismo de la creatividad, trabajando meticulosamente su lirismo, puliendo y retocando con obsesión de orfebre cada línea o métrica. Cuentan que podía demorar tres o cuatro meses, incluso más, en dar el acabado a un soneto. Finalmente compendió 118 sonetos y cuatro poemas largos (Los conquistadores del oro y tres adaptaciones del Romancero del Cid), todos bordados a mano, esculpidos, que repasan a los hombres, las leyendas, la naturaleza, la historia.

Gracias a una magnífica traducción al español de Max Henríquez Ureña se conoció mejor en Cuba la colección de poemas de Los Trofeos. El sobresaliente educador, investigador y ensayista que tantos servicios prestara a la cultura nacional resaltó cuatro peculiaridades de la obra de Heredia y Girard: la destreza en el arte de sonetizar, el aporte de su poesía a las letras francesas, la influencia de los clásicos españoles en su obra poética, así como la evocación al “mundo americano” y a “los conquistadores españoles”, acercando al lector francés retazos de nuestra historia.

“Un soneto de Los Trofeos vale más que cien libros malos”, opinaban algunos críticos. Otros lo encasillaron entre los mejores sonetistas del momento. Había fiesta en su círculo de amigos cuando Heredia los sorprendía recitando uno de esos versos. Con similar efusividad aprenderían a recitarlos muchos de sus admiradores, aún muchos años después. “Los libros son como seres vivos, se estremecen bajo las caricias”, decía el poeta.

Le bastó con aquel único libro para conquistar el olimpo de las letras en Francia. Muy raras veces alguien ha logrado reflejar de modo más completo y compacto su obra literaria. “Sería difícil encontrar caso más notable de dedicación al arte por el arte”, sentenció el sabio Enrique José Varona.

Por eso la Academia Francesa no dudó en abrirle las puertas en 1894, para ocupar la vacante dejada por Charles de Mazade. Su recepción oficial ocurrió el 30 de junio de 1895, luego de superar en votos nada más y nada menos que a Émile Zola.

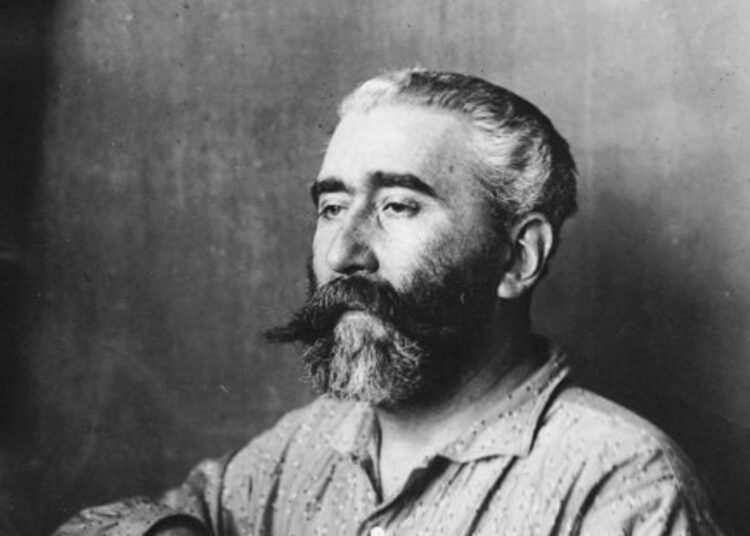

Heredia ingresó al salón circular escoltado por sus padrinos, Sully Prudhome y Melchor de Vogüé. Vestía el uniforme verde palma de los académicos que hacía resaltar detrás del atril, el aura nívea de la cabeza cubierta por cabellera y barbas encanecidas. “La cabeza de este es la de un verdadero criollo. El continente apuesto y elegante; la voz enérgica y vibrante”, reseñaba el Diario de la Marina del 5 de julio. Es el punto luminoso de su vida.

Su discurso de ingreso, signado por exposiciones sólidas, evocaciones emotivas y pródigo en imágenes, dejó una grata impresión en aquel auditorio de espectadores selectos que lo premió con una cerrada ovación.

En su disertación, Heredia mantuvo una postura —pudiera decirse— avanzada para la época, la de la identidad multicultural, cuando en sus palabras reconoció sentirse francés por el amor a su lengua y lógicamente por haber sido naturalizado, pero sin renunciar de corazón a sus orígenes.

Siempre se sintió ligado en espíritu a su patria natal. Así lo confesaba en carta del 29 de mayo de 1903 al diplomático Rafael María Merchán: “Aunque he adquirido la nacionalidad francesa, no he olvidado al país admirable en que nací y de corazón sigo siendo vuestro compatriota”. De igual manera lo confirma su Brisa marina, uno de los sonetos de Los Trofeos, en el que imaginariamente atraviesa la inmensidad del océano para conectarse con los aires tropicales y luces del entorno cubano:

El invierno despoja el páramo y el huerto.

Todo es fúnebre. Sobre la roca gris erecta,

donde la oleada rítmica del Atlántico rompe,

del último pistilo, la hoja marchita cuelga.

Yo no sé, sin embargo, qué sutiles aromas

en la rápida brisa el mar hasta mí acerca,

y de un efluvio cálido mi corazón embriaga;

el raro y perfumante soplo, ¿de dónde llega?

¡Ah! sí, lo reconozco. De tres mil leguas viene,

de allá, do las Antillas que hermosas azulean;

del astro Occidente bajo el ardor desmayan.

Y desde el arrecife que bate la ola céltica,

en la atmósfera aspiro del ardiente aire patrio

la flor mecida un tiempo en el jardín de América.

Con motivo de la visita de los zares rusos al Palacio de Versalles, en 1896, compuso su poema Salut à l’Empereur, el cual fue leído en el acto de colocación de la primera piedra del Puente Alejandro III, considerado el más ornamentado y extravagante de la Ciudad Luz.

Estrofas de mármol

El otoño es la temporada ideal para disfrutar de los tesoros de París. Los días son frescos, la noche cae más temprano, los árboles se revisten con su paleta de tonos anaranjados, rojizos, ocres, amarrillos hermosos…las hojas tapan los jardines, los parques, los coches. Los parisinos abren sus paraguas, los bulevares se inundan de tentadores aromas de infusiones calientes y castañas, hay una efervescencia cultural y festiva, fluyen sorpresas y energías. No hay escasez de eventos en esa estación del año.

Igual que las hojas mustias que caen melancólicamente en otoño o el humo que huye por las chimeneas se fue José María Heredia, el 3 de octubre de 1905. “Era el más grande de los poetas contemporáneos de Francia”, escribió Juan de Becon en La Época de Madrid, en un texto que reclamaba su reconocimiento como bardo de España. En La Habana, el periódico La Lucha dedicó al finado un panegírico: “Como poeta parnasiano llegó al supremo dominio del habla francesa, que deja realzada con la magia incomparable de su verbo”.

Mientras en El Fígaro el Conde Kostia no creía en lágrimas: “Admiremos la forma, aplaudamos ciertos endecasílabos que se balancean poderosos y armónicos como incensarios orientales cargados de perfumes humeantes o como las grandes olas de los mares australes. Pero no demos a su genio incompleto más que lo que su genio merece. Hagamos como hará la posteridad: saludemos en él a un hombre poseído hasta la muerte de la noble enfermedad de la perfección. Y confesemos que la ha alcanzado solo en la forma. Y démosle su rango en el portentoso movimiento de la literatura francesa: el de un dios menor”.

Falleció en el castillo de la Bourdonne y fue enterrado en el cementerio de Notre Dame de Bon Secours. Lirios, lirios y más lirios cayeron sobre la tumba del poeta. Sobre la lápida, junto a su nombre grabado, un soneto como epitafio.

El 17 de octubre de 1925 la comunidad francesa, con la presencia del cuerpo consular, inauguró un monumento dedicado a su memoria en los jardines de Luxemburgo, junto a otras glorias literarias del siglo XIX.

Una copia del busto fue donada y emplazada el 6 de marzo de 1927 en la Avenida de Manduley del santiaguero reparto Vista Alegre, donde casi nadie lo identifica porque los historiadores han preferido hablar de su primo.

¿Español? ¿Cubano? ¿Francés? ¿Se trata de un nombre desubicado como su propia estatua? Vale reconocer que cultivó su propio mito y trascendió como referente para los escritores hispanoamericanos de su tiempo.

El Heredia de Los Trofeos hizo honor al Heredia del Niágara.

Fuentes consultadas:

El paraíso de Luisa Girard de Heredia, por Olga Portuondo Zúñiga. Ediciones UO.

“Tres sonetos en castellano del autor de Los Trofeos”, por Joaquín Navarro Riera, en Diario de la Marina, 1 de noviembre de 1925.

“Trofeos de conquistador”, por Max Henríquez Ureña, en Diario de la Marina, 17 de julio de 1937.

Diario de la Marina y El Fígaro, octubre-noviembre de 1905.