Cuentan antiguas crónicas que el nombre de Marianao tiene su origen en la voz indígena Mayanabo. Durante medio siglo, gracias a sus abundantes bosques, se abastecieron de madera y leña industrias, barcos y hogares habaneros hasta que en 1765 el Gobernador, Conde de Ricla, prohibió los cortes.

En aquella época, la jurisdicción del actual municipio, abarcaba mayor extensión de territorio. Entre las primeras propiedades dedicadas a la agricultura y ganadería estaban el Realengo Jaimanitas, de Bartolomé Hernández, el corral El Cano y el sitio Arroyo Arenas, de Domingo Pérez Silva.

Al establecer trapiches e ingenios azucareros, fue diversificándose la vida económica de la región y aumentando el número de pequeños caseríos. Acerca del tema refiere el historiador Fernando Inclán Lavastida, en una monografía editada en 1952:

“En cuanto a que el Mayanabo de tan remotos días no era un páramo ni mucho menos, lo revela el hecho de haberse procedido en 1640 a la construcción de un torreón en la punta más saliente de nuestra playa con el fin de que sirviera de protección a los vigías que acechaban los movimientos de los piratas y contrabandistas, los cuales significaban una constante amenaza para la seguridad de la Capital. Reconociendo lógicamente que dicho fortín proporcionaba el motivo para que a su sombra se agrupara un grupo de hombres de guerra o de mar, es obvio admitir que esa guarnición, sea cual fuere el número de sus componentes, tendía al ensanchamiento de los núcleos de población que es posible existieran diseminados a través de la extensión territorial que es hoy el Término Municipal de Marianao”.

Por petición del Director General de Indios, Presbítero Cristóbal Zayas Bazán, al Cabildo de La Habana, aprobó, el 13 de diciembre de 1720, la creación de un caserío en un paraje llamado entonces Quemados de Marianabo.

Cuatro años más tarde, en la finca San José, bajo la advocación de San Francisco Xavier, fue erigida una ermita por frailes belemitas, franciscanos y agustinos. Esta Iglesia también contribuyó al crecimiento poblacional de la zona.

La mala racha

En 1726 un incendio destruyó el incipiente caserío. Algunos vecinos se quedaron y lo reconstruyeron, pero otros fundaron, hacia el Oeste, Quemados Nuevo y un grupo se trasladó hacia el Este para crear el poblado de La Ceiba, en la actualidad municipio de Playa. Volvemos a la obra de Fernando Inclán Lavastida para conocer qué sucedió después:

“A la vez que se producía el auge de Quemados Nuevo, allá por 1735 algunas familias comenzaron a edificar sus viviendas en dirección al sur de ese poblado, sobre una meseta y a las orillas de un riachuelo, formando con ellas otro caserío, al que dieron el nombre de Marianao, corruptela de la voz Mayanabo. A partir de entonces ambos pueblos marcharían unidos en sus alternativas de decadencia y progreso hasta llegar a constituir, a impulsos del desarrollo urbano, uno solo. Hasta la creación del Ayuntamiento en 1878, que se hizo con el nombre de Marianao, cada vez que era citada esta región se hacía con la denominación de Quemados de Marianao”.

Durante este proceso, el primer Ayuntamiento fue creado en 1812 con el nombre de San Francisco Xavier de Los Quemados, bajo la dirección del alcalde José Ramón Acevedo, hasta entonces había tenido categoría de Partido.

Luego del sobresalto que provocó la invasión de los ingleses en 1762, cuando incendiaron viviendas y perdió la vida el marianense Juan Delgado, integrante de la milicia que, armada de lanzas y machetes, enfrentó a las tropas británicas, sucedieron otros hechos notables.

En 1791, por ejemplo, un huracán causó graves daños. El cronista Álvaro de Iglesias, en sus Tradiciones cubanas, narra que: “La inundación sacudida por vientos huracanados y en aumento siempre por el modo de llover que ponía espanto en el ánimo se esparció destruyendo cuanto encontraba a su paso: viviendas, caminos, puentes, bosques seculares y llevándose en su curso, ganados, aperos de labranza, frutos almacenados y aún a muchas personas”.

Pasó a la historia un acontecimiento que alimentó el imaginario popular: la inundación se llevó el ataúd de Ignacio Herrera, Conde de Barreto, quien era velado en la sala de su palacete, ubicado en el poblado de La Ceiba. Consideraron el suceso como un castigo divino porque, en el integrante de la nobleza, “se escondía un alma miserable y criminal”, debido al trato cruel que tenía con sus esclavos.

Parecía no escampar, pues en la década de 1820 una crisis afectó a la producción de azúcar y café de la comarca, sus principales fuentes de ingresos económicos. Aunque quedaron activos sitios de labranza y ganadería, colmenares, tejares y canteras no era suficiente para mantener la vitalidad de antaño.

Me voy pa’ Marianao

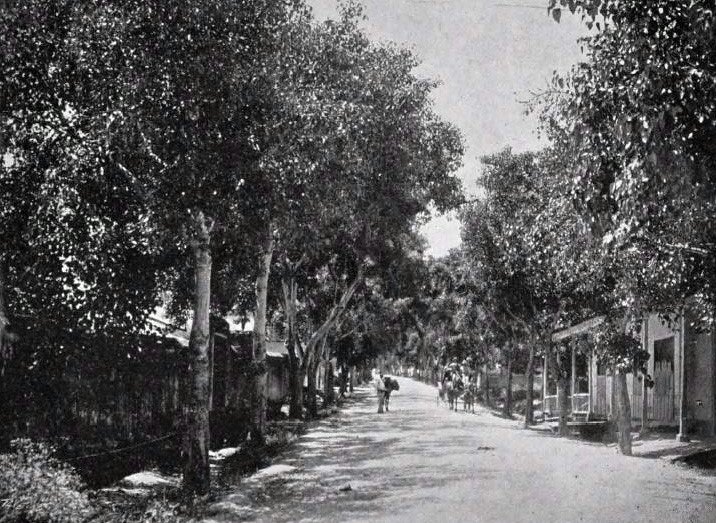

Decidieron algunos vecinos, después de mucho meditar y debatir, que podían convertir el poblado en un lugar para veranear. Tenían hermosos paisajes, un clima benigno y el río, la mayor atracción, con sus excelentes pocetas.

La construcción de una nueva calzada también favoreció el proyecto. Con el paso del tiempo fue frecuente observar el traslado de turistas desde la capital de la Isla. Manuel Costales, en 1841, contaba: “en carretas cubiertas o enramadas con pencas de coco, y al lento paso de los bueyes empleaban una o dos horas en el tránsito y cantaban, reían o gritaban contestando los saludos de los vecinos que alborozados salían al encuentro”.

Marianao comenzó a competir con El Cerro, Jesús del Monte y Calabazar en la preferencia de los veraneantes habaneros.

Reforzó el plan de renovación la posibilidad de explotar con fines de ocio un manantial ubicado al pie de la loma de La Vigía, en la finca de Beatriz Navarrete. En 1830, José María Calvo, Alcalde de La Habana, ordenó estudiar las aguas que allí brotaban y fue comprobado su valor medicinal. De inmediato construyeron una fuente para proteger y darle adecuada utilidad al lugar. La inauguraron, oficialmente, el 2 de julio de 1831.

Al año siguiente quedó terminado el Puente de la Lisa, nombrado posteriormente “Arango y Parreño”. Desde el 19 de marzo de 1848 el servicio de diligencias mejoró el transporte con La Habana.

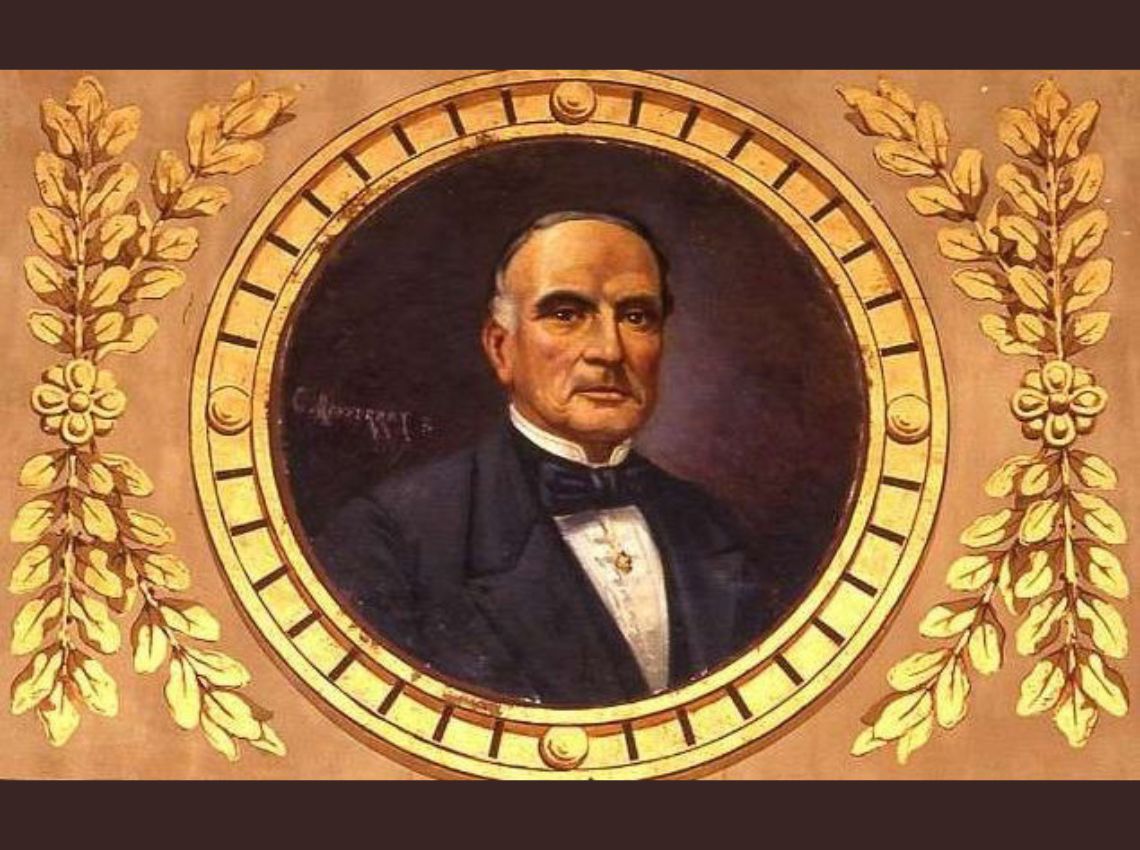

Hubo familias habaneras que optaron por establecer sus residencias permanentes para tener siempre a su alcance las bondades antes mencionadas. Entre quienes se mudaron estaba el empresario español Salvador Samá Martí (1797-1866), nombrado Marqués de Marianao, por la reina Isabel II, en 1860. De su peculio contribuyó a la edificación de varias obras, entre ellas la terminación de la Calzada a la playa y la edificación de una ermita, y debido a sus conexiones con las autoridades coloniales facilitó el progreso del poblado.

En la calle Vieja fabricó una lujosa mansión y ha trascendido que hizo fortuna como proveedor único de carbón de los buques del Estado, del Apostadero de La Habana, por sus negocios en la banca, comercio de azúcar, en la reparación de barcos, en Casa Blanca, la importación de mercancías desde España y la infame trata negrera, entre otros.

El panorama urbanístico iba cambiando. En 1848 se construyó la Glorieta, donde visitantes y lugareños bailaban hasta la madrugada. Las casas de paredes de embarrado y techo de guano fueron sustituidas por casas y quintas. Sobresalían la mansión del Dr. Simón Hevia y la de Julián de Zulueta y Amondo, traficante de esclavos y político español, marqués de Álava, uno de los hombres más acaudalados de Cuba, cuñado de Salvador Samá Martí.

Una publicidad de la época describiría así aquellas viviendas: “tenían portal, colgadizo a la calle, gran sala, cuatro, seis u ocho cuartos, patio y traspatio con árboles frutales y cochera’”.

No puede soslayarse el papel desempeñado por la Sociedad “Fomento de Marianao”. Entre sus resultados más destacados estuvo la reparación de los baños, la construcción del teatro (Concha, luego Principal), de la Calzada de la Playa, traslación de la valla de gallos y la repartición de solares. Esta última medida favoreció la creación de repartos. Con la inauguración del Ferrocarril Habana-Marianao, en 1863, se producía otro salto hacia el desarrollo regional.

Un verdadero pandemonio

En Marianao floreció la industria del ocio durante las primeras décadas del siglo XX, con su legendario Hipódromo, meca de las carreras en Cuba, y de otros espectáculos, pero a la hora del recuento histórico hay que remitirse a los tiempos del millonario Marqués Salvador Samá, cuando las peleas de gallos atraían a los más diversos públicos, entre ellos a capitanes generales y hasta el Gran Duque Alekséi Aleksándrovich Románov, hijo del zar Alejandro II de Rusia estuvo allí, en 1872.

Los juegos estaban tan arraigados en la población que un cronista del periódico hispano El Reino, reportó desde La Habana, en octubre de 1861:

“También en el Marianao, que es otro pueblo de temporada de verano, que está a unas tres leguas (15 kilómetros) de aquí, se han proporcionado diversiones, concediéndoles por cuatro días jugar a todo lo que quisiesen con tal que pagasen un tanto por cada apuesta.

Además de jugar en las casas particulares y en el teatro, había en las calles a la intemperie más de 100 mesas de juego incesante de día y de noche. Allí había la banca falluta, el cinco por uno, el ánima sola, el monte, albures fijos, el cané, una carta contra cinco, una contra nueve, pares y nones, mayores y menores, el color, el rolete, la ruleta, los dados, y otra infinidad de juegos de naipes, dados, ruedas, bolos y anillos, en los que la notable ventaja del banquero moralizaba a los blancos, pardos y morenos, niños y grandes, que entregados en gran número y desaseo a la comida, bebida y juego y con una jerga y gritería espantosa, hacían parecer aquello un verdadero pandemonium”.

Fuentes:

Fernando Inclán Lavastida: Historia de Marianao, Editorial El Sol, 1952.

Martín Rodrigo y Alharilla: “Con un pie en Cataluña y otro en Cuba: la familia Samá, de Villanova”, Universitat Pompeu Fabra.

El Español

El Reino

Diario de la Marina