Tengo un amigo que es técnico medio en novela. Aunque el carné que posee, expedido por la Universidad Central de Las Villas, refleja que pasó un curso sobre “Problemas técnicos de la novela”, él se autoatribuye la condición que arriba cito. Como diría Noel Nicola: tengo testigos, y aunque no sean “un perro, la madrugada y el frío”, un par de amigos presenciaron cuando recientemente, en nuestra sede de la Uneac, insistió en el chascarrillo.

Lo conocí en 1973, mientras se desempeñaba como fumigador de semilleros de tabaco y yo hacía partes de zafra en la oficina de la Granja Estatal Camajuaní. Recién se había apartado de su gran pasión: la doma de toros, oficio que le servía para “dar jamón” a las princesas del pueblo: jinete enfundado en toda la parafernalia que distingue a los vaqueros: chaleco, perneras, paliacate, polainas, cinturón, espuelas…

Lo suyo, en lo adelante, sería la literatura.

Mi amigo es un tipo inquieto. Cuando supo que yo me interesaba por la poesía, se me acercó y me dijo que él también la cultivaba. Vi, por vez primera, su carné. Quedé de una pieza. Me sentí muy rezagado. Me mostró también un poema que Samuel Feijóo le publicó en el número 10/1972 de la revista Signos.

A medida que el tiempo fue impactando mi memoria y los numerosos acontecimientos de mi vida se amontonaron, perdí claridad en la noción de algunos hechos; empecé a preguntarme si aquel asunto del carné de técnico en novela había sido una vivencia real o se trababa solo de un sueño jaspeado por la bruma de mis noches en vela reportando arrobas de caña. Algo así como lo vivido por la protagonista de La última niebla, de María Luisa Bombal.

Pasaron más de cuarenta años y finalmente salí de la confusión.

Cuando tuve en mis manos, de nuevo, el preciado documento, lo cotejé y enmendé la errata verbal. De esa forma arribé a la certeza de que mi amigo no había vencido un currículo académico de técnico medio en novela, sino que, sin graduación universitaria alguna, aprobó un curso de postgrado concebido para egresados de la carrera de letras. Parece que salir airoso en un postgrado sin vencer el pregrado –piensa él– convalida el nivel de técnico medio.

En aquellos lejanos días, al soltar del trabajo departíamos en “La Cocinita” –cervecera que Feijóo calificó de “catedral del gaznatón”– y nuestros diálogos siempre estuvieron enrumbados hacia la poesía. Rigo (apócope de Rigoberto Valdés García) me contó otros avatares de su existencia.

Supe que en 1965, junto con media provincia de Las Villas, se movilizó para las lomas del Escambray, involucrado en un plan gigante de siembra de café caturra. Me contó sobre cómo los movilizados dormían a la intemperie, comían un rancho impreciso, mitad puré, mitad sopa, a veces con fideos, a veces a capella. Rendían, sin bañarse ni lavarse “las partes”, sus tareas, alumbrados por los focos de los tractores hasta entrada la noche. “Nos aseguraron que seríamos los primeros productores de café del mundo”, me dijo, “pero aquella variedad no creció, lo que se logró fueron unos arbustos enanos y machorros”.

Refiere que un día le preguntó al que parecía jefe:

—¿Y usted cree que esto crezca, así como así, sin otras atenciones?

—Olvídate de si crece o no crece, a nosotros nos toca cumplir el plan de siembra –fue la seca respuesta que escuchó.

Me miró con una mezcla de roña e impotencia. Y masculló: “de madre”.

Café no volvió a sembrar, pero cazó yaguasas, al por mayor, cuando un funcionario del Partido que atendía el sector agropecuario convocó a un grupo de expertos y viciosos cazadores –entre ellos él– y les dijo, al parecer inspirado en la experiencia de Mao con los gorriones:

—No quiero una yaguasa más en el Sur del Jíbaro, que nos están acabando con el arroz. Según mis cuentas, si las eliminamos o las desterramos a otros territorios estaremos ahorrando la importación de arroz de casi un año. A ustedes se les darán 100 tiros diarios para cumplir la gloriosa misión. El bienestar del pueblo está en sus manos… digo: en sus ojos.

Me contó sobre el cruento “yaguasicidio”:

—En los carnavales de Santa Clara ese año se comercializaron por miles, fritas o con arroz.

Un día en una asamblea, ya medio cabrón, se “quitó la camisa”:

—Yo creo que el arroz que se deja perder en el campo, sin recoger, es más que el que se hubieran comido estos pobres pajarracos. ¿Por qué no les metemos perdigón también a los que dejan que se pierda? –me contó que dijo.

Enseguida los desmovilizaron. Nadie los felicitó.

Pasados esos primeros tiempos de cazador, domador de toros y fumigador, Rigo hizo sus estudios novelísticos, ingresó en el taller literario municipal, publicó, y pocos años después se convirtió en Rigo de Valde, escultor de plantilla del hotel Los Caneyes.

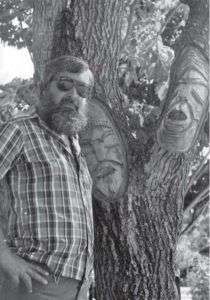

Ese heterónimo suyo, casi al modo de Pessoa, fue quien firmó los primeros mascarones afro que esculpió, no en piedra, no en madera, sino en el mismo tronco de los árboles vivos. Luego redujo su firma solo a Rigo. Había alcanzado relevancia suficiente y podía prescindir de referencias sospechosas.

De aquella larga etapa, que duró más de treinta años, me contó sobre los ácidos debates con los “ingenieros botánicos”, quienes afirmaban que su trabajo afecta a los árboles, pues al quitárseles la corteza quedan vulnerables a las plagas.

—Si se impermeabilizan con un barniz que yo creé y se les da mantenimiento sistemático, no le entran las bacterias. Acuérdate que fui fumigador agrícola –me aseguró.

Su bronca con esos “ingenieros” continúa. Estos aseguran que es una amenaza para el entorno.

Gracias a sus trabajos en madera (no siempre con el árbol vivo) Rigo logró el ingreso en la Uneac. No son muchas las personas que, como viene haciendo él, van “del azafrán al lirio” desarrollando destrezas que, en alguna medida, lo convierten en un ser útil. Precisamente, su último reporte de utilidad se asocia con un proyecto comunitario llamado “Manos creadoras” mediante el cual enseña la talla en madera a jóvenes con problemas de conducta del reparto Camacho-Libertad de Santa Clara. Gracias a su dedicación y resultados educativos, este año la experiencia recibió el premio provincial de cultura comunitaria.

Cuando tuve de nuevo su carné de técnico en novela en mis manos, quise agarrarlo en falla y le pregunté:

—Bueno, ya que eres especialista, dime dos de la técnicas más usadas por los novelistas del Boom.

Y para mi sorpresa, casi responde bien, aunque se le cruzaran los conceptos y me dijera un disparate –que al poco rato rectificó:

—La muda china y las cajas temporales.

Vivir para ver

Este comentario lo dejé en el enlace de Facebook, pero igual lo copio aquí. “Después de los tres excelentes encuentros que sostuvimos con el poeta Roberto Manzano el pasado mes de octubre sobre apreciación poética, ¿podremos decir que somos Licenciados en Poesía? Magnifíca crónica, Riverón. Un abrazo.

Muy simpático, la verdad mi intrigaste, está muy bueno.Domingo Peña, a mi juicio uno de los poetas camagueyanos más auténtico y humilde,siempre me dice, porque sabe que río mucho, que es un obrero agrícola de la poesía!y qué obrero!siempre le digo yo.

.