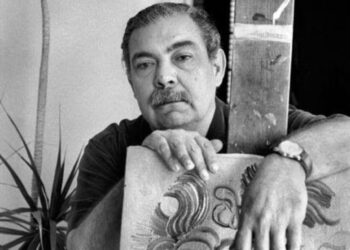

En el marco de la celebración por su 100 aniversario, el Museo Nacional de Bellas Artes rinde homenaje a Mario Carreño (La Habana, 1913 – Santiago de Chile, 1999), otro centenario que -por suerte o azar- nació en el mismo año en que fue inaugurada la institución. La exposición Donde empieza la luz, curada por Roberto Cobas e inaugurada el pasado cuatro de octubre en el Edificio de Arte Cubano, está antecedida por otra que en 1993 se organizó con motivo de los 80 años del pintor, radicado en Chile desde 1957.

Perteneciente a la llamada Segunda Generación de la Vanguardia, fraguada hacia la década de los 40, Carreño, junto a Amelia Peláez, Cundo Bermúdez, Mariano Rodríguez, René Portocarrero y Wifredo Lam, se inserta con sus obras en lo que pudiéramos definir como el proyecto de la modernidad latinoamericana: la búsqueda de una identidad propia a caballo entre los adelantos técnicos y estilísticos de Europa y el hallazgo de las costumbres, temas y personajes locales.

La obra de cada uno de los creadores citados podría ejemplificar este proyecto emancipatorio que no solo recorrió las manifestaciones de la cultura, sino que se arraigó en la más profunda sensibilidad de época –suponiendo que existe algo tan parecido a un metarrelato. La exposición de Carreño en Bellas Artes no es la excepción; las piezas expuestas son una pequeña proyección de lo que puede leer el espectador en la sala dedicada a la Segunda Vanguardia, y que incluso podría extenderse hacia la década del 50, en la sala fundamentalmente abstracta que describe el decenio. La curaduría, al seguir un orden cronológico de base, nos muestra el desenvolvimiento de la carrera de Carreño según fueron influenciando en él los estilos y maestros internacionales más importantes del momento: el muralismo mexicano y el neoclasicismo picassiano casi de la mano; el cubismo –también claramente deudor del artista español-; cierto expresionismo colorido cercano a las primeras obras de Mariano; tintes surrealistas de ascendente mirosiano y, finalmente, la abstracción. Una abstracción de arraigo geométrico que nunca fue fría o racional, sino intencionalmente cálida, aún cuando la gama de colores incluyese tonos fríos, como es la pieza de 1956 que lleva el mismo título de la exposición.

Cuando apreciamos las obras en su conjunto, y las comparamos con otros miembros de su promoción, constatamos que Carreño no posee un “sello de artista” como se entiende en los casos de Amelia, Lam, Portocarero, creadores que dentro de la variedad de su producción se identifican con una visualidad que asumimos como la concreción de su estilo. Por el contrario, nos parece estar viendo el resultado de quien posee el carácter del experimentador que nunca llega a contentarse con unos colores fijos, una visualidad estable, un corpus propio. Sin embargo, diferentes etapas de su trayectoria se unifican en las composiciones despejadas, en la precisión estructural del dibujo (herencia de su trabajo como ilustrador de publicaciones periódicas) y, principalmente, en un instinto que equilibra los colores aún cuando no se puede hablar de gamas predominantes en su obra, pues transitó de la estridencia a los pasteles con total soltura.

Quizá su etapa más conocida es aquella donde descubrió el muralismo mexicano junto al gusto por los cuerpos robustos, los géneros y las composiciones clásicas. En este sentido, El nacimiento de las naciones americanas (1940), es una de sus pinturas más representativas. En la exposición se muestran además marinas de mediano formato que resultan de interés en la medida en que es un género poco trabajado en Cuba a pesar de ser un archipiélago. Igualmente destaca el Retrato de Graciela de Armas (ca. 1957), una pieza única dentro de la exhibición no solo por el tema, sino también por la simbiosis que logra de componentes del cubismo y el art decó.

Por: Danay Medina Medina

Título de foto de portada: El nacimiento de las naciones americanas (1940)