Debo a la visita de Yoan Rivero, joven bibliófilo cubano, que se hayan alebrestado estos recuerdos. Hurgando en mis desbastados anaqueles, dimos con algunos libros de interés, tanto por la calidad de los textos como por los generosos autógrafos de los autores. Uno de ellos es la edición príncipe de Los días de tu vida, de Eliseo Diego, Ediciones Unión, 1977.

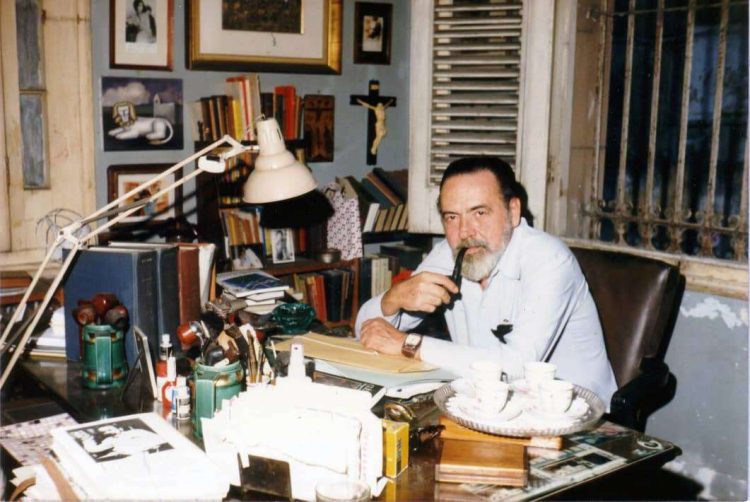

El “hallazgo” nos llevó a compartir anécdotas en las que mi modesto camino se cruzó con el del autor de En la calzada de Jesús del Monte, uno de los clásicos de la poesía cubana. Eliseo, a la par que autoridad, despedía un calor humano que muchas veces se concretaba en la esmerada atención al escuchar y en ciertas lucecitas jacarandosas que le chispeaban en los ojos. Su barba de candado, su pipa eterna, su humor finísimo, lo convertían en un híbrido de lord inglés y jodedor criollo.

Lo de poeta hay que demostrarlo

Lo había abordado en los pasillos de la Unión de Escritores a principios de la década de los 70, cuando me incorporaba a la Brigada Hermanos Saíz. Le mostré a la carrera unos poemas perfectamente olvidables. Él ojeó mi manuscrito, y me dijo: “Si me lo deja por unos días, puedo leerlo con la concentración que amerita el caso. Venga la semana que viene a verme a mi oficina, y allí podremos conversar.” Él trataba a todo el mundo de “usted“.

Claro que le confié mis obras completas… hasta ese momento. Y me puse a contar los días. Cuando creí que era tiempo, le caí una mañana en su lugar de trabajo. Me recibió con una cordialidad que me desarmó de entrada.

Él hablaba. No recuerdo cuánto dijo, pues yo estaba en un estado de éxtasis que no he vuelto a experimentar. Cuando terminó de darme aliento y sugerirme lecturas, me dejó caer que lo que más le interesaba de mis poemas era lo que no había escrito en ellos, la potencialidad que le hacía augurar (recuerdo que usó este verbo) que de mi mano podrían salir versos verdaderamente notables. ¡Qué manera tan elegante de decirme que aquello era una mierda, y que lo que debía hacer era leer y trabajar más, a ver si alguna vez lograba pergeñar algo que no fuera un bodrio!

Igual yo estaba tan camaraderil y feliz con el maestro, que me aventuré a espetarle, de viva voz, un chorro de poemas que había escrito desde nuestro último encuentro. Él me escuchaba con la resignación de un toro pastando bajo la lluvia, y de tiempo en tiempo consultaba su reloj de pulsera. Pero yo no me daba por aludido. Al filo de las 11:30 de la mañana me preguntó: “¿A usted le gustaría conocer a Guillén?”. ¿Cómo no me iba a gustar, si prácticamente había aprendido a leer en la “Elegía a Jesús Menéndez”, que era uno de los poemas preferidos de mi padre?

Lo que no sabía es que Nicolás y Eliseo tenían un rito diario. Media hora antes del mediodía, se reunían en la oficina de la Presidencia a bromear y a tomarse un vodka helado, como aperitivo antes de irse a almorzar cada uno a su casa. En esos encuentros, lo supe después, bromeaban como escolares. El carácter expansivo de Nicolás encajaba a la perfección con las serenas formas de Eliseo, que sonreía mientras su carnal de chirigotas reía a mandíbula batiente.

Eliseo dio unos golpecitos discretos en la puerta de la oficina de Nicolás, y desde el otro lado le respondió un “pasa” tronante. Habíamos salvado el escollo de Sarah, la férrea secretaria, y si a esa hora alguien llegaba hasta ahí, no podía ser otro que mi cicerone de ese día. Al ver que Eliseo venía acompañado por un desconocido, Guillén se sorprendió no muy gratamente.

“Nicolás —dijo Eliseo—, le presento a un joven poeta”. A lo que el camagüeyano respondió con esa gracia y esa agilidad mental que le eran proverbiales: “Lo de joven, se ve”.

Yo balbuceé dos o tres palabras de saludo, y salí despavorido de la oficina. A mis espaldas quedaban la risa y los jocosos comentarios.

Fray Luis de León

En 1975 había entrado en la entonces Facultad de Filología. Muy pronto alterné mis deberes como estudiante con el trabajo en el equipo de cultura de Juventud Rebelde. Con lo que no sabía por entonces se podían hacer cinco tomos de la Enciclopedia Británica (ahora serían algunos menos). Pero yo no lo creía así. La ignorancia es osada.

En 1978 cayó en mis manos el poemario Los días de tu vida, que, para decirlo rápido y mal, me voló la cabeza. Alejandro Alonso, mi jefe, me pidió que reseñara ese libro para una edición de domingo, a lo que accedí más que gustoso.

Mi reseña, muy entusiasta, entre otros devaneos, avanzaba la arriesgada teoría de que Eliseo le debía mucho a Fray Luis de León. Ahora que lo pienso, quizá no sea del todo un disparate afirmar eso. Pero en aquella época, de Fray Luis conocía los poemas “Al salir de la cárcel”, “Agora con la aurora se levanta” y poco más.

A media mañana del domingo en que apareció mi comentario, Eliseo me llamó por teléfono para agradecerme que hubiera reparado en su libro. Bella, su esposa, y Rapi, Lichi y Fefé, sus hijos, me dijo, estaban muy contentos con la reseña; también Cintio y Fina… Ya al final, en la despedida, me soltó: “Oiga, Alex, tenemos que encontrarnos alguna vez para que me señale los puntos de contacto que encuentra usted entre el salmantino y yo”. Excuso decir que aquella posibilidad me aterró. ¿Qué podría decirle si, a derechas, no sabía cómo se me había ocurrido escribir aquello?

Después de eso, cada vez que nos veíamos me recordaba que teníamos una conversación pendiente. Yo me escaqueaba como buenamente podía, y cambiaba el tema. Nunca le pregunté si en realidad tenía interés por mi “teoría” o si se trataba de una fraterna chanza de su parte.

La fiesta

Debe haber sido por los altos años 80. En la Cinemateca de Cuba organizaron un ciclo dedicado a la obra de Jorge Sanjinés. Ahora no recuerdo en la proyección de cuál película coincidí con Eliseo, que estaba sentado dos o tres filas detrás de mí. Puede haber sido Ukamau (1966), Yawar Malku (1969) o El coraje del pueblo (1971). El caso es que en el filme había una secuencia de unos hombres celebrando algo alrededor de una hoguera. Bebían chicha y cantaban y danzaban al son melancólico de la quena. Creo que eran huaynos lo que estaba sonando.

A la salida de la sala Charles Chaplin me esperaba Eliseo. Sin que mediaran más palabras, me dijo: “¡Qué triste se divierten estos bolivianos!” Y después se perdió, calle 23 abajo, en la noche.

La dedicatoria del libro que ha detonado estos recuerdos dice: “Para Alex, en la confianza de que, no importa lo duro o largo del camino, va él a encontrar a su Dulcinea, amaneciendo en la palabra”. Ahora se me ocurre responderle con una cita que, estoy seguro, le habría gustado. Es también de El Quijote:

¡Malum signum! ¡Malum signum! Liebre huye; galgos la persiguen: ¡Dulcinea no parece!