Para Mima, que adoraba a Marquetti.

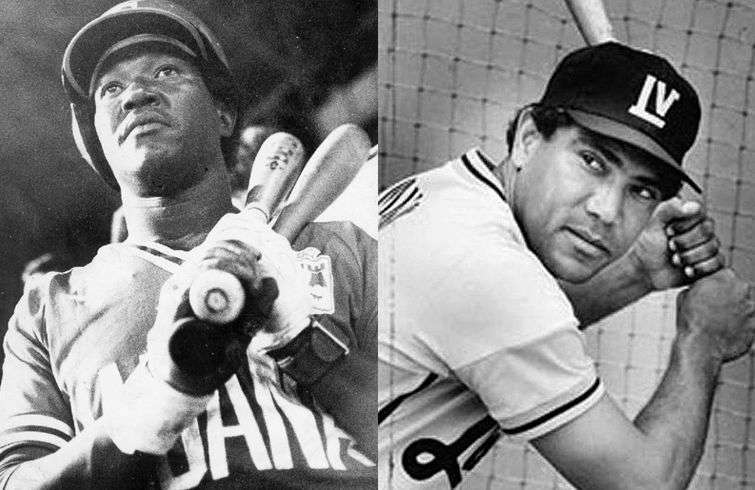

Cuando yo empezaba a ver pelota –muy temprano, porque a mí me inocularon el bichito en la escuela primaria-, había dos inicialistas que capitalizaban el juego. Uno era un moreno sonriente que se llamaba Agustín (mejor, Don Agustín) Marquetti Moinelo. El otro, un mulato al que por espigado y villareño le decían El Gigante del Escambray, aunque su nombre era –y es, y será por siempre en cada libro sobre béisbol- Antonio Muñoz Hernández.

De los dos, al primero que vi fue a Marquetti. Primero, porque era industrialista, y ese era el equipo que yo seguí por mucho tiempo, a la par de mi padre y mi abuelo y mi tío y toda la familia. Sin embargo, estoy seguro de que la fijación que hice con él estaba más ligada con su origen, toda vez que había nacido en la localidad de Alquízar, donde pasé unos cuantos años de la infancia.

Se trataba de un personaje peculiar. Un tipo que se pasaba todo el juego, no importaba la circunstancia particular que se viviera, con los dientes alumbrándole la cara. Tenía un espendrú, hacía doble swing, usaba el número “40” –uno de los más populares de cuantos han sido en Series Nacionales-, y solía batear con el reloj en la muñeca, algo que a estas alturas podría parecer ridículo, pero que entonces era una señal de diferenciación. Por lo menos a mí me gustaba verle aquel brillo en la muñeca, en virtud de que ninguno de sus contemporáneos lo tenía.

La batería azul era de encomio. Un tiempo hubo en que estaban Méndez, Vargas, Medina y Agustín, y eso era una señal inconfundible de que el equipo era capaz de todo. Marquetti, siempre en la medular de los line ups, encarnaba la sangre fría del slugger que debe resolver, hoy y mañana, los problemas. Y lo hacía.

El momento deportivo más feliz de mi vida aconteció a los 13 años (nada raro, ya que en la adolescencia siempre llegan los momentos más felices). Industriales se jugaba el campeonato ante Pinar, que dependía en el box del gran Rogelio, el lanzador que más he respetado nunca. El “40” cargaba con la responsabilidad de decidir –como 14 años antes lo había hecho en el Mundial de Nicaragua-, y golfeó un tenedor que salió disparado hacia las gradas del derecho mientras Eddy Martin abandonaba su flema natural y el Latino se convertía en el manicomio que no ha podido ser de nuevo. Ese ha sido el jonrón más famoso de la historia nacional y lo firmó el hijo de Alquízar. Ese que muchos comentaban “es oficial del Ministerio”, pero pasado el tiempo se mudó a Miami y allá está, con la misma sonrisa que decidía un juego o se tragaba un ponche.

Muñoz estaba más dotado. Muñoz medía cerca de dos metros y era ese zurdo que se movía en home con naturalidad de bailador, una vez que se subía las mangas de la camiseta y miraba con fijeza a los ojos de un pitcher que parecía querer aniquilar humanamente.

Porque el Gigante fue todo lo generoso que se puede. No protestaba, no se robaba el show con aspavientos, no le sacaba lascas a su alcurnia. Tenía la nobleza majestuosa de Teófilo, aunque también su calidad. Solo una vez lo vi molesto, y vaya si lo estaba: un lanzador dominicano había golpeado a varios peloteros del team Cuba en los Panamericanos de Caracas, y cuando le asestó un nuevo pelotazo a aquel guajiro, este salió rumbo al montículo cuan largo era, bate en mano y Víctor Mesa montado a caballito en sus espaldas.

Esa tarde lo admiré casi tanto como en el campeonato universal del 80, del que apenas recuerdo unas imágenes borrosas que después he podido disfrutar en video muchas veces. Ese día, Muñoz se paró frente al submarino Yukio Takemoto, de Japón, y decidió un partido enmarañado con un cuadrangular inmenso que le sacó un orgasmo a todo un pueblo que requería un orgasmo para librarse de tensiones y asegurar el oro en un torneo donde Muñoz, antes de consumir su memorable turno al bate, le había dicho a Pedro Jova que encendiera un cigarro porque él iba a darle un batacazo al japonés y quería fumárselo después de celebrar la vuelta al cuadro.

Mis amigos (los que son sus amigos) me cuentan que a Muñoz le gusta cocinar, y que es más sano que el pescado, y que los ojos se le ponen de cristal cuando habla ciertas cosas. Yo espero comprobar lo que me dicen algún día.

MI VOTO: Mi abuela Catalina, ahora con 104 años, tenía entonces setenta y pico y me decía: “Mira, ese que va a batear es Marquetti, mi vecino”. Desde la pantalla del televisor en blanco y negro, el fulano se acomodaba el casco, levantaba el aluminio como un samurai en pie de guerra y daba un hit. Mima hacía una fiesta, y yo con ella.