Daniuska, es decir, su nombre, se me aparecía con harta frecuencia. Ligado a actividades académicas de muy variado espectro, en la conversación de algún escritor y amigo matancero, en una revista literaria, asociado a un grupo de poemas…

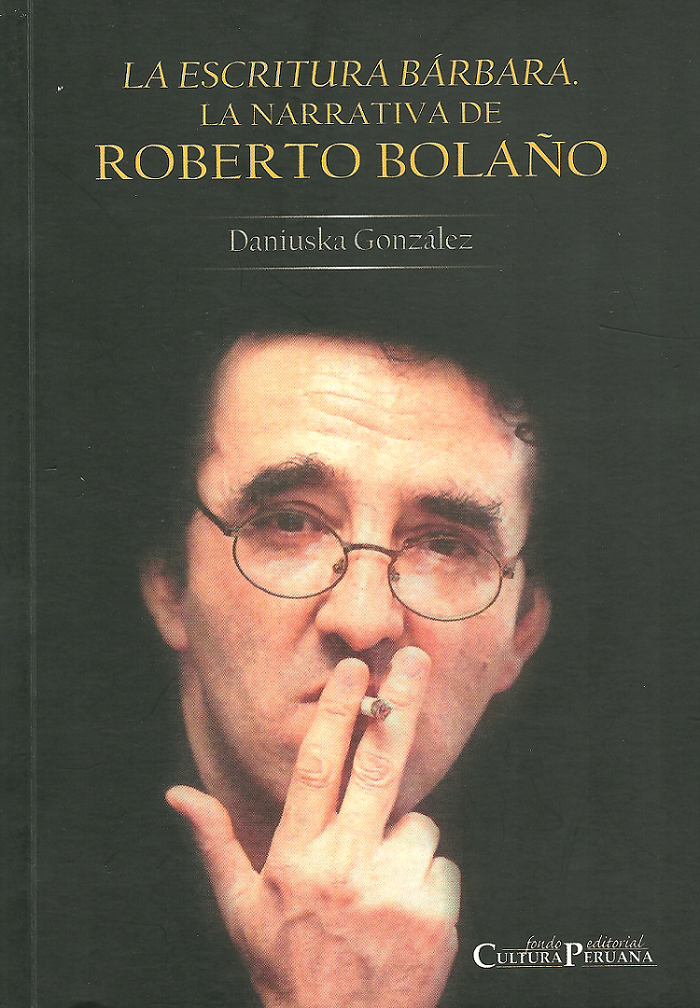

Y así, espontáneamente, se fue armando el retrato de esta doctora en Humanidades por la Universidad Central de Venezuela, condición obtenida con la defensa de una tesis sobre la narrativa de Roberto Bolaños. Docencia regular en la universidad venezolana Simón Bolívar y en la Universidad de Playa Ancha, Chile, donde actualmente labora; y profesora invitada en altos centros docentes de México y Polonia. Sus líneas de investigación delatan sus inabarcables inquietudes humanísticas: poesía y narrativa hispanoamericana y caribeña contemporáneas, representación de la violencia política urbana en esas mismas áreas, estudios culturales y práctica y uso social de los medios de comunicación.

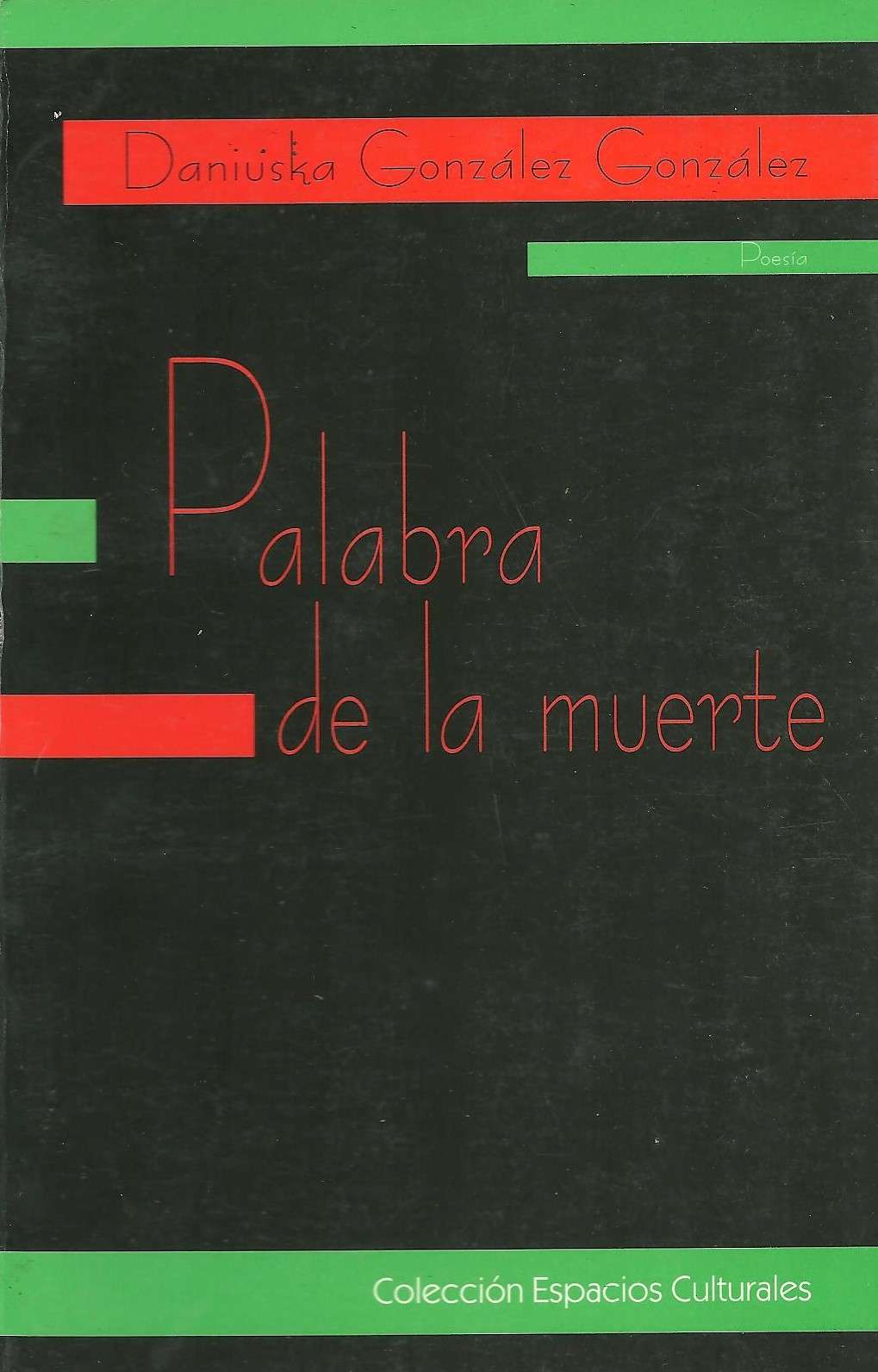

Daniuska es, asimismo, una poeta fina y morosa, que cuece la palabra de forma deleitosa, aunque por debajo de sus versos el magma del diario existir esté en ebullición permanente. Estos son sus libros de versos: El concilio de las fábulas, 1993; Palabra de la muerte, 1999; Las iniciales del tiempo, 2004; Los pliegos del silencio, 2013, y La completa vigilia, 2022.

Entonces, de una buena vez, me propuse resolver algunas interrogantes que se acumulaban en torno a ella. Hecho que facilitó que, ¿casualmente? Me pidiera que leyera un manuscrito suyo de poesía previo a la publicación. Así que le fui de frente.

Relátanos brevemente cuál es tu vínculo con Cuba.

Nací en Cuba en 1967, mi infancia y mi adolescencia pasaron en la calle de Álvarez número 11, en Matanzas; luego viví en La Habana, me gradué de periodista en la Universidad de La Habana, y, posteriormente, por un corto tiempo, regresé a Matanzas. En Cuba se encuentran mi madre, parte de la familia, amigos y amigas persistentes… También están ciertos lugares entrañables, algunos relacionados con el dolor, otros que se han ido desfigurando, o quizá sólo se trate de admitir que la memoria siempre será un espacio en reconstrucción permanente, frágil en certezas y para nada fijo, para nada inmutable, sobre todo si se trata de esas memorias que tejen un vínculo con el acto de migrar. Pero, acaso, ¿queda algo inmutable en este tiempo de pandemias, globalidades e incertidumbres?

¿Tuvo Cuba alguna importancia en el despertar de tu vocación poética? ¿Cómo y cuándo sucedió eso?

Por supuesto, comencé a escribir poesía en Cuba, en un taller literario que dirigía Luis Espino García, mi profesor de literatura en el Instituto Preuniversitario José Luis Dubrocq; él pertenece a esa estirpe de educadores que permanecen acompañándote toda la vida.

Ese taller me permitió conocer, por ejemplo, la poesía de César Vallejo, Luis Cernuda, Charles Baudelaire, María Zambrano, Eliseo Diego y Roque Dalton, poetas que permanecen cercanos/as. Además, allí conocí a alguien que me enamoró con un verso que, según confesó, le costó una madrugada de insomnio: “Mujer el mundo está amueblado por tus ojos”.

Aunque la poesía de Huidobro irrumpió en una de las sesiones tallerísticas y Altazor desmontó el engaño, seguí enamorada de aquel poeta rubio y vehemente de 16, 17 años, que explotaba su intemperancia como una suerte de Rimbaud caribeño; y en el presente, que suelo ser precavida cuando escribo (muy poco, lo confieso) sobre el amor, recuerdo que la poesía me hizo conocer otro afecto y poetizarlo con otro temperamento, del cual carezco ahora, pienso que, sobre todo, por formación académica, porque enamorada estoy.

¿Cuál es el hecho, hasta el momento, de mayor trascendencia poética en tu vida? ¿Te has asumido como poeta?

Uno de estos momentos fue la publicación de mi poemario Las iniciales del tiempo en Puebla, México, no sólo por la edición, muy bella, muy cuidada, sino también por mi vínculo literario con el reconocido escritor Pedro Ángel Palou, en ese entonces Secretario de Cultura del estado; él continúa siendo una voz narrativa que admiro y agradezco. Otro momento tiene que ver con la publicación de mi último poemario, La completa vigilia, debido al mutismo poético de nueve años entre éste y Los pliegos del silencio (2013); cuando apareció en 2022, me hizo decir: “¡Escribes!”. Bueno, aprovecho para confesar que la palabra trascendencia me asusta mucho.

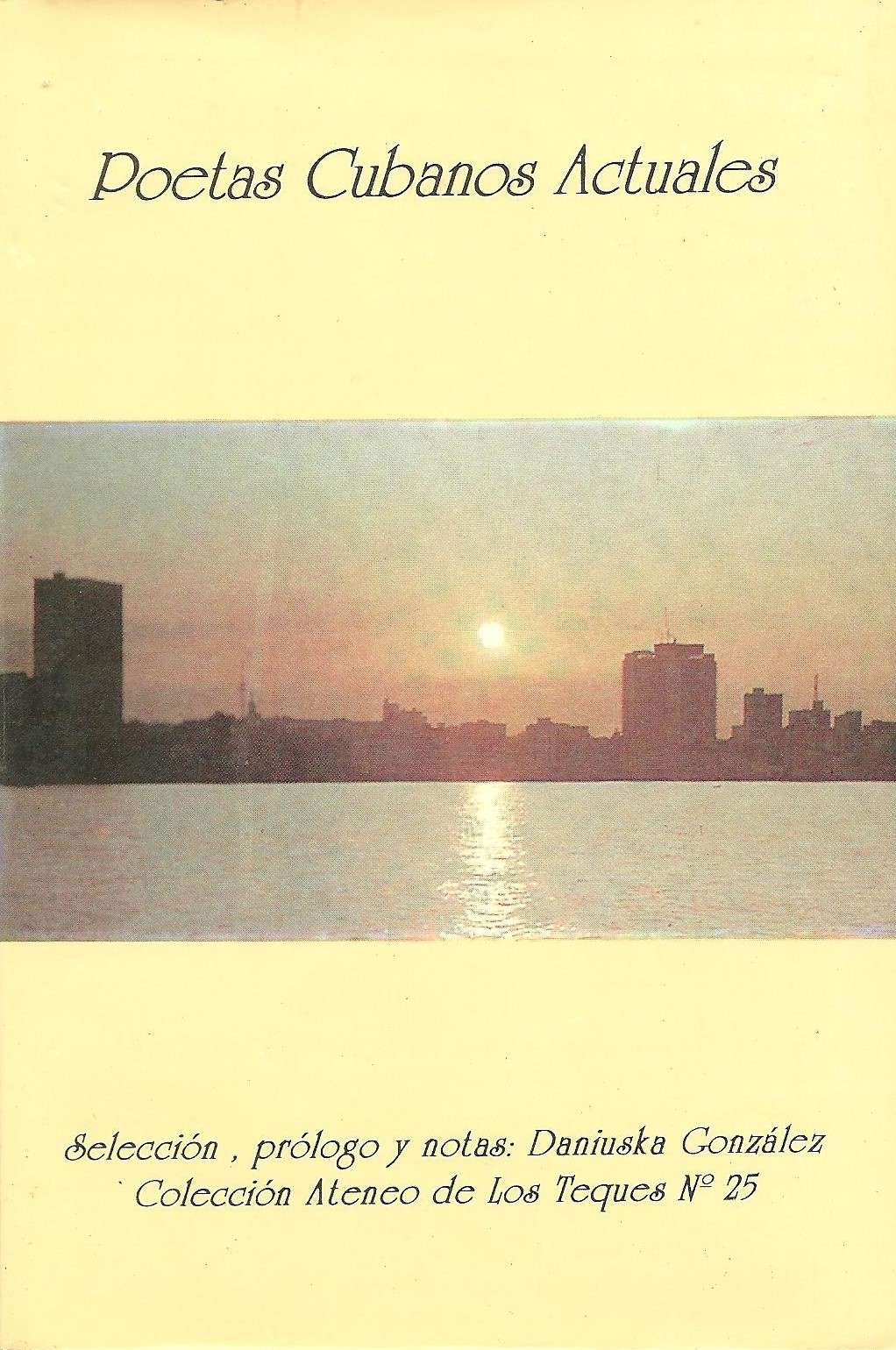

En 1995 el Ateneo de Los Teques publica la antología Poetas cubanos actuales, en la cual se te incluye. Es esa, la de poeta cubana, condición que mantienes. De no ser así, ¿cómo te definirías?

En modo anecdótico, esa antología me costó ser señalada como agente del estado cubano en Venezuela; pero también me trajo elogios, todavía me preguntan si habrá una segunda edición; pero, con sinceridad, ¿qué antología, qué acto de compilación literaria, no comparte afectos y desavenencias? Hace aproximadamente un año, colaboré con un texto sobre un poemario en una publicación literaria venezolana. El director, que me conocía, decidió poner “escritora cubana”, borró la que es mi nacionalidad más utilizada, quizá como un fútil gesto político. Esto me hizo pensar que soy afortunada de tener dos patrias, como dijo el inmenso Martí, de compartir dos nacionalidades. Ambas me definen, con ambas me identifico, y, al final, qué bueno decirlo: soy caribeña, latinoamericana, mujer y migrante. ¡Cuántas condiciones entrañables juntas!

¿Conoces la poesía cubana? ¿Cuáles autores te interesan más? ¿Alguno de ellos ha dejado una huella significativa en tu obra?

Le he seguido el rastro a poetas como Jorge Luis Arcos, Marilyn Bobes… Me resulta muy interesante la poesía de Laura Ruiz, Arístides Vega y, más recientemente, Legna Rodríguez Iglesias, quien también es una narradora excelente. Siempre recuerdo como me impactó la obra breve del poeta matancero Eliécer Lazo.

Durante mi carrera universitaria, leí mucha poesía cubana, aún recuerdo las clases de Salvador Bueno y un curso excelente con Madeline Cámara. Fue un tiempo preciso y precioso para mí en términos de la poesía, no sólo cubana, sino universal.

¿De dónde parte tu poesía?, ¿hacia dónde va? ¿Te consideras en pleno estado de madurez poética?

No tengo conciencia de dónde partió mi poesía; en el presente pienso que, en algún punto de mi juventud, encontré una forma de leer para mí, de poner en papel lo que pensaba y disfruté la sensación. Obviamente, se trataba de otro lenguaje, de otro modo de decir(me), y proseguí: ver sobre la hoja en blanco —escribo a mano— tiempos, estados anímicos, lugares, honduras, miedos y sueños o pesadillas (bueno, lo sabemos por Rimbaud y por Bolaño: para los/as poetas, la mayoría de los sueños son pesadillas), desde ahí se va forjando mi mundo, la inscripción de cómo lo interpreto. Y continúo creyendo que es tremendo —y hasta llega a aterrarme— expresar “estoy en pleno estado de madurez poética” o “me reconozco como poeta”, pues creo que la condición poética, escribir poesía, es un proceso árido y largo, en solitario y en constante reacomodo, con momentos de mucha plenitud, pero también de muchas caídas. El tiempo puede volver al/a la escritor/a más sosegado/a y astuto/a en el manejo del oficio, pero esto no determina la madurez de su escritura.

¿Cómo entra Venezuela en tu vida? ¿Qué fue lo más trascendente de tus años venezolanos?

Venezuela es una mezcla de descubrimientos personales y creativos. Es luz, al menos en mis recuerdos (los más, los que no son dolorosos, que los hubo). La revista literaria Ateneo fue un momento importante en la dirección de mostrar un trabajo riguroso y perseverante en el campo intelectual venezolano, con presencia de muchos/as escritores/as excelentes a su alrededor; en lo personal, entre otras cosas, me permitió la amistad con Bolaño. En el presente, la revista ha sido borrada del mapa referencial de la literatura venezolana, la causa es simple: toda propuesta de izquierda es estigmatizada.

También guardo mi paso como académica por la Universidad Simón Bolívar. Y siempre, para mí vital, la luminosidad insistente de los días, la lluvia cálida y Caracas, ese lugar de pertenencia, ahora una sensación arrebatada…

¿Has tomado Chile por patria de adopción? ¿Cómo se ha construido tu identidad? ¿Hay algo en tu entorno cotidiano, en el uso del español o en el temperamento que señale tu origen cubano?

Mientras viví en Caracas, casi todos los años viajaba a Chile. Mirando hacia ese pasado, me veo saliendo de la Biblioteca Nacional y caminando por Alameda. Esas largas sesiones en la biblioteca y luego el andar entre interrogante —eso siempre, lo confieso: me interrogo por todo— y liberador constituían un punto fuerte de reconexión interior.

Desde 2014 resido en Viña del Mar y trabajo en Valparaíso, y, aunque me rodea la bendecida condición del agua por todas partes, es un mar distinto al Caribe en apariencias y texturas personales. Si hablamos de identidad, ésta tiene que ver con el reconocimiento de mantenerme como caribeña dentro de una cultura que difiere bastante, pero a la que agradezco la contención y, paradójicamente, una creatividad exponencial.

Tienes una larga trayectoria como académica. Hay quien dice que la Academia es un ecosistema de gran aridez, en lo que a lo artístico se refiere. ¿Tu trabajo afecta el nivel de tu creación poética? ¿De qué forma?

Sin pretensiones de generalizar, pues no resulta el caso, me han tocado algunos recelos, a veces no exentos de curiosidad, cuando alguien, es mi caso, se mueve entre uno y otro registro, entre la academia y la creación. A esto se suma que se trata de poesía (la narrativa y el ensayo gozan de otro “prestigio”) y hay una suerte de letra escarlata porque se piensa que “escribir poesía es fácil” o que “poeta es cualquiera”.

Sobre mí ha pesado el rigor de esta mirada a la hora de evaluar un artículo de investigación, por ejemplo; sin embargo, tengo un estilo de escritura —que defenderé más allá de la inquisición de algunos/as evaluadores/as– que busca poner en diálogo, no sé si es la frase más apropiada, el lenguaje árido, atravesado por palabras como fórmulas, con ciertos giros literarios, así que me tomo mis licencias. Es mi línea de fuga, mi nodo de resistencia frente a las “lógicas” de funcionamiento del sistema académico, que muchas veces arrastra hasta profundidades asfixiantes.

No obstante, como punto a favor de la academia, agradezco acercarme a la poesía con herramientas teóricas o, mejor, con una mirada crítica y no tan audaz como en mis primeros tiempos. Porque si de algo no puede darse el lujo el/la poeta es de tener inocencia frente a su escritura.

Cuba, Venezuela, Chile —cito por orden cronológico— son tres de las potencias poéticas indiscutibles en el ámbito de nuestra lengua. ¿Qué has tomado del venero poético de cada país? Señala tres autores por país que hayan merecido tu atención en particular, y refiérete brevemente a uno de ellos por plaza.

Transito por estéticas poéticas que tienen que ver con mundos pequeños, cotidianos, que permiten leerse, al final, como giros subjetivos de las memorias, los afectos y, por qué no, de las violencias de género. En ese sentido, me interpelan las obras de Fina García-Marruz, Eliseo Diego y Reina María Rodríguez, en Cuba; mientras que en Venezuela siento como cercanas —y siempre vuelvo a ellas— las de Eugenio Montejo, Hanni Ossott, Gabriela Rosas, Gina Saraceni y Beverly Pérez Rego; y en Chile, Enrique Lihn, Roberto Bolaño, Carmen Berenguer, Sergio Pizarro e Ivonne Coñuecar.

Más que la tradición, son autores/as afines a mi proyecto de escritura poética. Quizá olvidé mencionarlo: más que hablar de madurez o de “sentirme poeta”, prefiero hablar de proyecto de escritura, lo que permite ir a mis poemarios pasados y reelerlos, buscar trazas que todavía me confrontan, repasar los más recientes y proyectarme hacia registros futuros (aunque sabemos que la poesía sorprende y quizá no haya más que decir).

¿Qué lugar ocupa Matanzas en tu vida? ¿Es un recuerdo o un sueño recurrente?

No llega a pesadilla, pero no es una ciudad con la que sueñe o me identifique. A ver, nunca me gustó, espero no abrir heridas con esta confesión. Más allá de tener muchos espacios culturales, con tantas actividades gratuitas, lo cual en nuestras sociedades latinoamericanas es todo un lujo, me resultaba gris y ahora, con esta entrevista, vuelvo a recordar sus calles al anochecer, a veces oscuras, con una tristeza que solo me evocan ciertas callecitas de Praga en invierno. Es un cliché, pero es bueno repetirlo: nacer en una ciudad no significa poseer una memoria entrañable sobre ella.

Selecciona cinco poemas tuyos de cualquier que nuestros lectores no deberían dejar de conocer.

I. El hijo

1.

Nunca parí al hijo.

Cuando creció en mi adentro lo escarbé hasta reducirlo

a cenizas.

Vientre-escapulario.

Mientras, pensaba en la ira en sus venas.

Las puntadas hilvanaron su corazón prematuro a una piel seca,

—la mía—

Un jirón despedazado al viento.

Hijo-coágulo.

Abrí la llave y dejé que ocurriera la fuga.

Tener al hijo: ahogar sin aligeramientos hasta partir los

gajos de la templanza.

La madre observa mientras recojo el vacío.

El café́ asciende en el aliento de ciertas mañanas

y el gran peso cede.

Rendida en el silencio vuelvo al hijo.

El desconocido a quien nombro.

Donde siempre ocurre su nuevo alumbramiento.

El grito

Hay días como gritos.

Ahuecados,

brotan como espinas,

adargas filosas recortadas contra el viento.

No puedo con su intemperie magra.

Por más que el cuerpo destruya la inutilidad

con mis piernas de madera.

Los días solo aparentan espera.

Mientras, lavo la costra de lo que pudo ser.

En el Santuario Toyokuni

En este templo los pies son el silencio,

de ahí su irrevocable desnudez.

No existen paredes,

solo entradas abiertas para el viento,

como guitarras pulsadas con lentitud de acero.

Puedo escuchar el vacío ajeno de la inmensidad

y la ilusión deja de ser la máscara que aproxima.

Bailo descalza con el rastro de piedras que acompañó mis pisadas.

Movida por la claridad

mientras los dioses trastocan los destinos en los omikuji,

trenzando la suerte en la intemperancia rasgada del papel.

Soy el largo cordel de pino donde los anudan.

Aferrando mi voluntad al vencimiento de la intemperie.

Miyajima, Japón, lunes 27 de julio de 2017

(Del poemario La completa vigilia, 2022)

Hondo

Vi llorar a una mujer.

Es el punto donde mi cuerpo dice:

basta.

¿Alguien puede llorar mientras la mirada ausenta?

He sido la mujer en ese punto.

Cada lágrima de pesadumbre.

Quizá el idéntico vacío.

Que cuelga.

De ella a mí, sobreviniéndose.

¿Cuántos días parecerán silencios?

La hondura se acurruca.

Abuela, ¿por qué no vienes a cantarme?

Otra vez esta mujer que llora en mí.

Donde nadie nos cobija.

Solas, al fondo de los otros.

Estación del Metro Bellas Artes, Caracas D.C. 13 de noviembre de 2003

(Del poemario Los pliegos del silencio 2013)

Invierno

La abuela cose el hojaldre de la brisa.

Hacia el patio y los ramajes de la higuera.

La casa vuelve más antiguos los huesos,

como un silencio hasta las nubes,

con cada olor del aceite.

En el fogón crepita la cena.

El carbón de la reliquia donde humean las patatas.

El frío en la mesa para ritualizar el pan.

Una tarde sobre la otra en el resto de la sopa.

El viento en la breve edad alimentada.

La lámpara como el asedio de la noche.

Estos inviernos como estaciones de retorno,

cuando la abuela multiplica los higos

/después de la penumbra,

en la humedad sobre los abrigos del recuerdo.

Seis de la tarde.

La ocultez del sol.

Invierno.

De la muerte, la primera infancia.

(Del poemario Las iniciales del tiempo, 2001)