No debiera escribir sobre la gente que quiero. Corro el riesgo de que se deslicen más elogios de la cuenta o, por el contrario, que un ataque de eticidad deje al objeto de mi trabajo sin los adjetivos entusiastas que merece. La fórmula de oro sería que nuestro cariño vaya a una con la estatura del entrevistado. No siempre es así. Este es uno de esos raros casos.

El nombre de Ramón Fernández-Larrea (Bayamo, 1958) se fijó en el panorama de la poesía cubana desde 1985, cuando El pasado del cielo, su libro debut, fue distinguido con el Premio Julián de Casal, máximo galardón para el género en la Cuba de entonces. A partir de ahí, y muy a su pesar, ha venido ejerciendo una suerte de inconfesado magisterio. No son pocos los poetas que surgieron después que han encontrado en la frondosidad de su palabra energías y caminos nuevos por los que transitar en la soledad del oficio. RFL es una influencia buena. Su rabia, sus metáforas desgarradas y audaces, su melancolía raigal, son piezas de una forma de situarse ante el acto sorprendente de vivir. Lo trascendente en él es la mirada. Observar y observarse a través de su prisma puede ser genésico. Replicar sus personalísimos modos de decir, no.

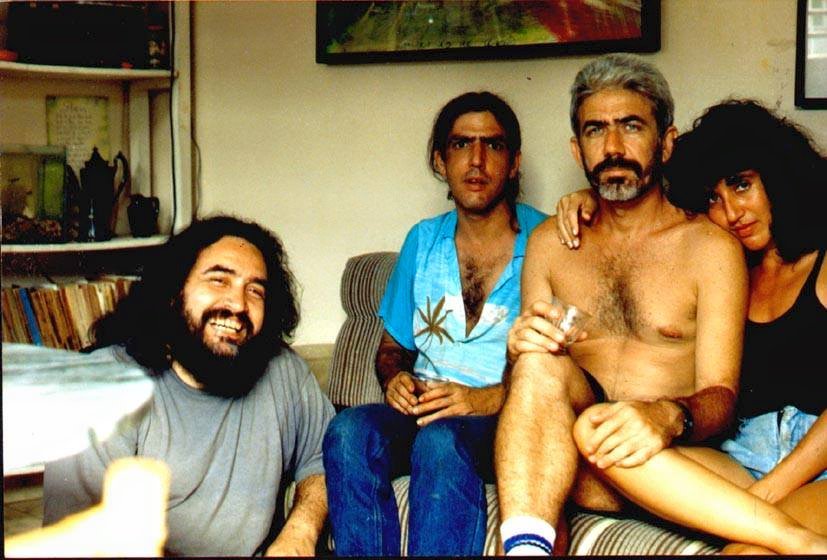

En él casi todo resulta contradictorio. Es un poeta beligerante, pero su hábitat natural es la semipenumbra lírica. Es chistoso, pero no divertido. Sabe todo sobre música popular cubana, pero no baila. Es un gran comunicador social, pero también algo sociópata. Su expresión habitual es de máscara trágica del teatro griego, pero es dulce y generoso al trato… Prueba de esa bifrontalidad es que entre cubanos tiene dos públicos diferentes: los que amaron El programa de Ramón (Radio Ciudad de La Habana, 1988-1991) y los que siguen sus poemas. En honor a la verdad hay que decir que, entre estos últimos, los que tienen edad para ello celebran por igual sus dos facetas.

Iba a desgranar aquí algo de su denso currículo, pero para eso está Google. Sólo consignar que lleva 27 años viviendo fuera de Cuba, entre Barcelona y Miami. Así es que vayamos directo al diálogo con el poeta. Puede que en alguna de sus respuestas asome la oreja el humorista.

¿Cuál crees que haya sido el primer hecho de trascendencia poética en tu vida? Me refiero al primer estremecimiento recóndito.

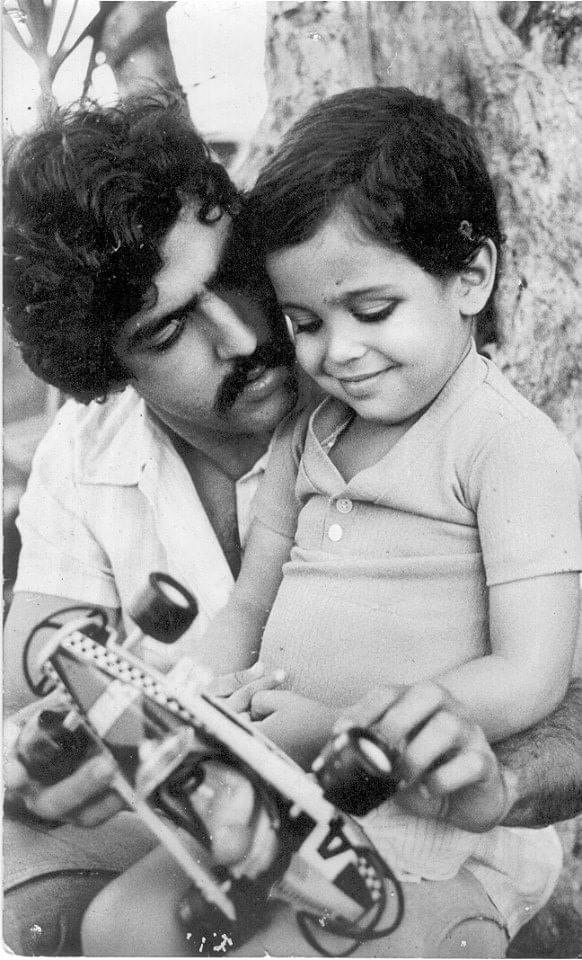

Puede que ese momento del que hablas, el acontecimiento detonador haya sido cuando comprendí que se había terminado la infancia y que uno se convertía en algo desconocido al que le exigían cosas que no sabía o no quería hacer, o que no eran divertidas. Posiblemente eso sucedió tras la separación de mis padres. Nos quedamos solos mi madre, mi hermano Gustavo y yo en aquella casa de Bayamo. Mi madre sola, sin familia cercana. Un día resolvió que era mejor regresar junto a mi abuela y de un portazo se acabó la infancia que había conocido, la salvaje, la de la libertad casi absoluta en la que me cayó una pared de ladrillos encima de un pie, y aquellos ladrillos tenían fragmentos de botellas pegadas que me hicieron un corte profundo muy cerca del talón. Recuerdo que me emocionó tanta sangre, ver a mi hermano correr para avisar a mis padres porque estábamos en casa de un amigo, y luego, cuando me llevaron al hospital y al no haber anestesia, sentir a mi padre coserme la herida así, en frío, la aguja entrando y saliendo de mi carne.

¿Cómo, cuándo, dónde descubriste que había un género literario llamado poesía?

Mi madre escribía poemas. Eran poemas con rima, con mucha influencia de los románticos, y a mí no me gustaban.

En 1969 entré a la escuela militar Camilo Cienfuegos, los Camilitos, donde tuve un primer año de tenacidad en los estudios y saqué 100 puntos en todas las asignaturas, aunque ya las matemáticas me avisaban que tendría que casarme con quien fuera mi profesora de arrastres en el pedagógico para aprobar de una vez por todas.

Una tarde en que me encontraba de guardia como cuartelero en mi albergue de octavo grado, abrí un librero que estaba al inicio y saqué un pequeño tomo azul. Era una separata, una antología breve de poemas de César Vallejo, sobre todo de Trilce. No entendí casi nada, pero fue como una bofetada que me llegó al corazón.

¿Cuándo y en cuáles circunstancias sentiste la necesidad inexcusable de comunicarte a través de la palabra más allá de su uso diario y coloquial?

Fue en esa época en que al regresar de pase un día vi que a mi madre le habían prestado una máquina de escribir portátil. Era blanca, casi nueva. Me senté en ella y comencé a teclear. Escribí así mis primeros poemas. Creo que también ayudó mi espíritu rebelde, porque me molestaba mucho que los militares consideraran la literatura como cosa de mariquitas. Decidí que yo era poeta. Y en aquellos primeros poemas comenzó a aparecer mi infancia, y fue una forma de rescatarla con una nostalgia muy profunda.

También por entonces comencé a leer poesía. Creo que al primer poeta que leí bastante fue a Félix Pita Rodríguez. Tenía en realidad poco tiempo para la lectura, porque yo estaba alimentando pacientemente mi rebeldía: quería que mi madre firmara la baja de los Camilitos; y como ella no cedía, me dediqué a cometer todos los actos de indisciplina que se me ocurrían. Pero tuvo el efecto contrario. Mis compañeros empezaron a admirar mi bandidaje y la escuela no me expulsaba.

Pero ya había entendido que yo era como dos personas. Lo que no podía decir oralmente, o que sabía que no entenderían, prefería escribirlo, y ese yo interior sí lo comprendía. Luego entraron dos poetas españoles importantes en mi vida: Antonio Machado y Miguel Hernández. Venían con música en la voz de Joan Manuel Serrat. También había conocido a un poeta que estuvo muchísimos años preso en España. Se llamaba Marcos Ana, su poesía era sencilla y cristalina, y me ganó.

Provienes de Bayamo, una región de Cuba con una fuerte identidad cultural. ¿Tienes un buen recuerdo de tu infancia? ¿Cuál es el instante más remoto de tu vida que de tiempo en tiempo de sale al paso?

Mucha gente piensa que mi familia es de Bayamo, y no es cierto. Bayamo fue una elección de mi padre, porque al graduarse de la carrera de medicina en la Universidad, con otros cuatro amigos, médicos también, decidieron buscar en qué lugar de la isla podrían montar una clínica. En el grupo había dos o tres de Bayamo, que era por entonces una ciudad pujante, con desarrollo industrial y ganadero, y con esa historia que le daba un halo atractivo. A mi padre le prestaron dinero y puso su parte porque habían encontrado un local en el centro del pueblo, en la calle Saco, muy cerca de las arterias principales que eran Martí y general García, y también de Zenea.

Mi madre había quedado en La Habana, a la espera, cuando el viejo fue a Bayamo, y como mi padre se hacía el remolón, mi abuela Clorinda se dio un salto a Oriente. Nadie sabe qué le dijo, pero a los pocos días viajó a La Habana y se casó con mi madre. Regresaron juntos. Mi padre había rentado una casa en un sitio cercano, en Cisneros 14, que fue el centro de todo lo que hicimos mi hermano y yo hasta 1968 en que partimos hacia la capital. Ya te dije que viví una infancia feliz.

Allí nací yo, en la clínica de las Mercedes. A las dos de la madrugada, desgraciándole a todos la fiesta de despedida del año 1957, que casualmente celebraban en la clínica.

Una de las primeras cosas de la que tengo memoria fue una manipulación familiar, o para decirlo más suavemente, una operación de comprobación del cariño. Tenía dos años y me escondí dentro de una caja de cartón debajo de la escalera que subía a la azotea, junto a la puerta de la cocina. Me quedé quieto un rato y sentí el nerviosismo cuando se dieron cuenta de que había desaparecido. Oía los gritos y el corre-corre de la gente que pasaba junto a mí. Cuando decidí reaparecer recibí una oleada de amor inmensa, pero vi en los ojos de la gente unas grandes y contenidas ganas de matarme. No salí sicópata porque la poesía y el humor me salvaron.

En Bayamo siempre estuve rodeado de música cubana sin darme cuenta, de forma natural. Casi todos los domingos, desde que tengo uso de razón, nos llevaban al parque a ver la retreta de la Banda Municipal, donde tocaba el barbero Casate, el que nos pelaba. Eran danzones de Antonio María Romeu, Arcaño, Urfé. Y en mi casa mi madre ponía el tocadiscos desde que se levantaba: Benny Moré, Fernando Albuerne, Los Zafiros, Elena Burke.

¿Los recuerdos se construyen? ¿Cómo opera esto en tu caso? ¿Recuerdas sucesos en los cuales no puedes haber participado?

Claro que uno construye recuerdos. O mejor que eso, los selecciona, los clasifica y va quedándose con los más amables. En mi caso nunca he necesitado hacerlo. Uno, porque tengo buena memoria; dos, porque tengo tantos recuerdos que pudiera prestar, alquilar o vender.

Puede que tenga un recuerdo de algo que otra persona me contó y que uno estaba implicado, pero no lo recuerdo de ese modo. Otras en que el ser humano siempre tiene, aunque no lo quiera, necesidad de protagonismo. Así que más que inventarlo los acomoda y los barniza.

Ojalá que estuviéramos entrenados para no grabar en la memoria las cosas malas, y que se joda Freud; o que tuviéramos un selector automático de recuerdos e impresiones. Es cierto que cuando uno sueña, edita la película y casi todo es agradable. Debe de ser así, pero muy pocas veces recuerdo lo que he soñado. Sospecho que en mi sueño tengo siempre los mismos argumentos y sueño que me quieren. Ya es muy duro abrir los ojos y sentir el desamparo del mundo.

En la primera juventud tu familia se traslada para La Habana. Fuiste a vivir a Guanabacoa, que es lo que pudiéramos llamar un ecosistema cultural. ¿Qué impresión te causó La Habana la primera vez que te trasladaste a la capital? ¿Cómo fue tu adaptación a Guanabacoa?

Como te dije, mis padres eran de La Habana, y todas las vacaciones viajábamos allí. Mi padre era de Madruga y mi abuela materna, de Alquízar. Regresamos a La Habana mi madre, mi hermano y yo. Mi padre se había casado de nuevo con la madre de mis hermanas y vivía en Santiago de Cuba. En Bayamo quedó la casa cerrada, esperando la visita en vacaciones.

Porque todo esto comenzó en 1954 o 55. Y toda la historia de amor previa a quien soy sucedió en El Vedado, exactamente en el inicio de La Rampa y parece un culebrón de Corín Tellado. Mi padre hizo las prácticas de cirugía en el antiguo hospital Reina Mercedes, que estaba en L y 23, donde ahora está la heladería Coppelia. En un costado, por la calle L, en los bajos de un edificio estrecho y alto había una farmacia donde mi tía era la mánager y trabajaba mi madre con ella. Y ya sabes, el futuro doctor se enamoró de la muchacha de la farmacia, y se casaron tiempo después. Lo curioso es que él se llamaba Ramón Fernández-Larrea Silva y ella Ixora Silvia de la Caridad Rico-Arango Hernández, así que a los hijos nos cargaron con dos apellidos compuestos, para que rabiaran los que tenían que escribir aquellos nombres en la entrada de los lugares y en el Registro Civil.

Vivimos en El Vedado, en el apartamento que tenían mi tía Isabel y mi abuela, que ya estaba postrada en cama después de su quinto o sexto infarto. Aguantaría cinco más y una parálisis. No de balde se llamaba Brígida Severiana Clorinda Hernández Barroso, y había sido criada, cocinera en casas de la alta sociedad y hasta ama de llaves. Para dos niños acostumbrados a saltar y correr, y jugar sin peligro en la calle, aquel cambio fue casi una prisión, pero hubo compensaciones. Mi tía tenía casi toda la colección de revistas Bohemia desde principios de los años 40. Y ejemplares de Social y otras. Yo pasaba las tardes leyéndolas de cabo a rabo, y así conocí cómo había sido esa Cuba que desaparecía, sus artistas, la historia y la política.

Guanabacoa vino después, como en 1975, cuando mi madre pudo permutar por fin la casa de Bayamo con una familia que quería regresar. A mí nunca me gustó el cambio. Fui a vivir en aquella casa después de la muerte de mi madre, cuando me casé en 1977. Y realmente nunca vi nada de la idea folclórica que se tiene de aquel lugar. Sí de la historia de “meter La Habana en Guanabacoa”, y de Pepe Antonio, el alcalde que rechazó la invasión de los ingleses cuando tomaron La Habana. Fui de casualidad, y gracias a unos amigos, a mi primer bembé ya en los años 90. Pero sí respiré el aire colonial de la arquitectura del pueblo, y me vinculé a su cultura.

Muy temprano perdiste a tu madre. ¿Cómo viviste ese hecho tan nefasto? ¿Puedes narrar brevemente cómo tu hermano Gustavo y tú capearon los años siguientes, cómo era su vida cotidiana, cómo obtenían el sustento? ¿Son amigos tú y Gustavo?

Uf, déjame ver cómo ordeno cabeza y corazón. En aquel momento, octubre de 1976, yo y mi hermano Gustavo, que siempre ha sido más que un amigo (siempre digo que él es el mejor de nosotros cuatro, y que lo considero como un hermano) estudiábamos magisterio en aquel invento que fue el Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce. Él en matemáticas (que siempre fue mi terror y mi castigo) y yo historia. Él en el municipio Ceiba del Agua y yo había estado en una filial de Melena del Sur, pero acababa de trasladarme a Güines. La vieja (que solamente tenía 49 años) sufrió un derrame cerebral la misma mañana en la que yo iba a dar mi primera clase en una secundaria del pueblo de Aguacate. Me monté en una guagua y nunca regresé. Creíamos que rebasaría aquello, incluso la noche antes de su muerte estaba jovial, contenta, haciendo chistes. Sabía que la iban a intervenir quirúrgicamente al día siguiente y que para ello la raparían, y me pidió en broma que si había muchas visitas (porque sí las hubo, pues la querían mucho) que a cada visitante le cobrara cinco pesos para comprarse una peluca. No sobrevivió. Le repitió el derrame, y no la volví a ver con vida. Todo nuestro mundo se vino abajo.

Soportamos aquella pérdida a duras penas, haciéndonos los hombrecitos. Pero al mes brotó un dolor inaguantable.

A pesar de que al menos yo era muy independiente desde siempre, y que había estado becado desde los once años, viviendo lejos toda la semana, la ausencia de mi madre fue como un desamparo muy hondo. Todavía hoy, el dolor más grande que siento no es el de su muerte, que ya he encajado y aceptado, sino el de no poder recordar su voz.

Poco a poco nos incorporamos de nuevo a la vida, con dolor, pero intentando olvidar. Me trasladé para la filial donde estudiaba mi hermano en Ceiba del Agua, me casé al año siguiente y comencé a dar clases… ¡En los Camilitos!… La tarde en que llegué, los tenientes que me habían conocido siendo el malo y el terrible, pusieron el grito en el cielo, pero yo era ya otro entonces.

¿Llegaste a asumir con naturalidad La Habana, sentiste/sientes la ciudad como propia?

Nunca olvidé a Bayamo. Me siento bayamés y siempre regresaba a mi pueblo. En vacaciones, en carnavales, cuando me podía escapar de La Habana. Pero también fui insertándome en la capital, recorriéndola, conociéndola. Llegó un momento en que me encantaba descubrir espacios, lo mismo en Guanabacoa que en La Habana Vieja, Santos Suárez, La Víbora, El Vedado. Conocí menos El Cerro y Marianao, pero igual formaron parte de mí.

La Habana era también la ciudad de paso para gente que se desplazaba de sus provincias y traían las historias de sus vidas. Era entonces una Habana múltiple, vista desde otras ópticas, incluso con las pinceladas de la nostalgia, porque en la alegría de ir a Jalisco Park, por ejemplo, y más tarde llevar a mi hijo, tenía la pupila de la nostalgia que siempre sentí por Bayamo.

El tiempo que trabajé en la provincia de Matanzas y visitaba a menudo la ciudad, también la quise y me gustaba, y no la he olvidado.

Pero cuando estuve lejos sentí a La Habana como una pérdida, y aunque luego encontré en Barcelona otra ciudad para enamorarme, La Habana quedó ahí como algo arrebatado.

También he comprendido que lo que me enamora de las ciudades es el mar.

¿Cómo fueron tus inicios literarios en La Habana?

Imagínate. Mucho deslumbramiento. Gente interesante, colegas alucinados, como yo. Y entre tantos, Bladimir Zamora, que era un alma buena y protectora para todos los que llegábamos “nuevos”.

¿Cuándo lo conociste?

Desde que era niño, pues él estudiaba en una casa junto a la mía donde yo jugaba. Luego nos rencontramos en La Habana, cuando me acerqué a aquellas lecturas que hacía la Brigada Hermanos Saíz en la Unión de Escritores los sábados. A partir de entonces fuimos amigos. Y las reuniones en aquel taller literario Roque Dalton, de la Universidad o las visitas a la casa de Margaret Randall nos fueron hermanando.

Bladimir rezumaba pasión por la cultura cubana, sobre todo por la música. Él fue el primero que me hizo una larga lista de escritores, poetas fundamentalmente, que debía leer, casi todos del siglo de oro español, y otros como Rubén Darío, cuyo primer conocimiento no salió bien, porque me empalagaba, hasta que Eliseo Diego corrigió esa impresión y encontré al Darío más trágico y humano.

Con Bladimir hubo esa cercanía que nos unía más, de amor por Bayamo y Cauto el Paso, la misma sonoridad de la manera oriental de hablar, y de todas las amistades comunes.

Más tarde, cuando viví en Barcelona, Bladimir paraba en nuestra casa en sus frecuentes viajes a España. Mi mujer se alegraba cuando lo veía entrar, porque él se adueñaba de la cocina y comenzábamos de nuevo a comer en cubano.

Me dolió mucho su muerte. Menos mal que descansa en Bayamo, junto a Sindo Garay, uno de sus ídolos. Hay veces que me sorprende pensar que murió. Porque hay algo extraño con mis amigos que murieron. Para mí no lo están. Los pienso como si siguieran existiendo, y me rodean y conversamos, y siento que me ayudan cuando algo me preocupa o duele. En esa larga lista están Lichi Diego, Nidia Fajardo, Albertico Rodríguez Tosca, Amado del Pino, Frank Abel Dopico, José Ramón Fajardo, Raúl Doblado, y, por supuesto, Bladimir Zamora Céspedes.

¿Cómo te encontraste con el alcohol? ¿Qué espacio ocupó en tu vida y por cuánto tiempo? ¿Cómo lograste rescatarte?

Ah, el alcohol, ese demonio. No sé si me acompañó siempre o me estaba esperando. Vengo de una cultura de la amistad y el trago. En Bayamo no te puedes negar a beber un trago con un amigo. La frase más normal es “Déselo, compay”, y ay de quien se niegue.

Además de que no había ningún conocimiento de los peligros que entraña la bebida; tampoco se consideraba el alcoholismo una enfermedad. Lo malo eran las drogas, pero el alcohol era algo “normal”. Desde adolescente bebí, con moderación primero, hasta que la vida comenzó a poner traspiés y descubrí que era bueno hacerlo para no sentir, o evadirla. Cuando lo dejé, entendí que nunca me gustó, ni el ron ni el whisky, ni el aguardiente ni el cognac. Lo que me gustaba era el efecto.

Y lo terrible que tenía el alcohol en un escritor, en un artista, era la aureola bohemia que nos daba. Era algo romántico ser casi un marginal y beber hasta perderse. Y durante mucho tiempo fui prisionero de la fama de “maldito” que tuve, y el 90 por ciento de esa leyenda la daba el alcohol y los disparates que te permitía hacer la desinhibición.

Un día me di cuenta de cuántas cosas no recordaba, cuántos ridículos y absurdos había hecho, y cuántas vidas había perdido.

Hubo locuras como el viaje que hice a Bayamo borracho haciéndome el ciego, que luego fue recreado en una película de Juan Carlos Tabío.

El alcohol ocupó mucho tiempo, casi la mitad de mi vida. Lo pude dejar viviendo en Barcelona, en abril del año 2000, con el apoyo de mi mujer, Magdalena Quijano, y de una amiga, Alejandra Fierro Eleta, que era mi jefa en la emisora Radio Gladys Palmera.

En 1985 obtienes el premio “Julián del casal de poesía” con El pasado del cielo. Cuéntanos que significó convertirte en un poeta édito.

Fue curioso, porque yo gocé durante mucho tiempo siendo el poeta más joven de aquella generación del 80, y el poeta inédito más conocido. La noticia del premio me llegó estando en la guerra de Angola, aquel absurdo que nos arrastró a muchos sin ton ni son.

Mi hermano había pasado en limpio aquel libro y por indicaciones mías le quitó un poema que había resultado molesto para el jurado de otro concurso.

Te contaré algo que nadie sabe: las hojas de papel para poder pasar las copias del libro me las regaló una mañana el poeta Luis Rogelio Nogueras, Wichy, a quien me encontré en 12 y 23 meses antes de irme al África. Hablamos, le conté que no tenía papel y lo acompañé hasta aquel refugio que tenía cerca de allí, en una casa del ICAIC, no recuerdo si era en 21 y 6 o 19 y 6. Así que todo fue como una mezcla de cosas buenas y malas: estando en Angola gané el premio junto a Sigifredo Álvarez Conesa y a Raúl Hernández Novás, y también me enteré de la muerte de Wichy.

Y no es por hacerme el interesante, pero más allá de la alegría que me daba el premio porque el libro iba a ser publicado, los premios no me han cambiado la vida especialmente. Ni ese ni los que vinieron después.

Desde el inicio tu voz se distinguió por cierta ferocidad lírica. ¿Crees que este rasgo llega hasta los libros de hoy? ¿Qué ha permanecido permanente en tu obra, cuáles son las mutaciones más visibles?

Creo que he mantenido la burla y el pesimismo. La ferocidad lírica aumentaba o disminuía, pero en el fondo siempre ha habido como unas ganas inmensas de llevar las imágenes al extremo para sacudir, y que nadie quede impasible.

Creo que nada me ha conmovido y motivado tanto como la rabia. Soy más del temblor que da la rabia que del que ocasiona el amor. La ternura es como la lluvia que golpea contra el cristal de una ventana. La rabia es como un silbido y un color, y me siento ofendido por muchas cosas: por el egoísmo, por la prepotencia, por la insolencia del poder, por la sumisión de la gente, por la imbecilidad, por la ignorancia, por los pusilánimes, por los ególatras, por la falsedad y la hipocresía, por el conformismo, por la gente que se ciega con una ideología o un credo, por los abusos y los abusadores, por las manipulaciones, por las promesas de ser feliz, por la torpeza humana, por la traición, por el dolor… Como ves, hay más cosas por las que rabiar que por las que tener reposo.

Creo que mi rabia hoy es más serena, no quisiera decir más sabia, porque sería un disparate, pero creo que es a veces hasta más comprensiva, porque sé que me matará a mí y no a los que la merecen. No me gusta citarme, pero ya lo dije en un poema: “mi patria es la desolación”.

¿Te reconoces como parte de una estirpe dentro de la lírica insular? ¿Y dentro de la lírica internacional?

Soy de la familia de César Vallejo, Roque Dalton, Antonio Cisneros. De los cubanos me siento parte de la resonancia de Eliseo Diego, de Heberto Padilla y de Fajad Jamís. Y cercano a poetas ingleses o norteamericanos como T.S Elliot o Ezra Pound. Pero también navego en la sonoridad profunda de Antonio Machado y de Juan Gelman, poetas a los que siempre regreso. Soy también de la familia de Francisco de Quevedo; pocos como él han dibujado la ridiculez del ser humano.

Dicen que escribir poemas a los quince años es un acto de afirmación rebelde. ¿Y a los sesenta? ¿Tienes una definición personal de poesía y/o suscribes alguna formulada por otro autor?

A pesar de haber escrito algunas “artes poéticas”, no tengo definición personal de la poesía. La poesía es algo mágico que te toca o no te toca, y no me refiero solamente a la palabra. Hay sonidos que son poesía. Hay colores que son poesía. Hay silencios que también lo son.

Sentía ese olor poético de la tragedia, de lo tremendo o de lo diminutamente humano en ciertos anocheceres de la guerra en África, o del amanecer regresando a mi casa de Guanabacoa. Es también un olor de mujer, el abrazo de un amigo que llega o se va. Es una flor en un cementerio.

Me han conmovido tanto los cementerios como un libro de poemas: el protestante de Roma, o el cementerio judío de Praga, incluso la humilde tierra roja del cementerio de Madruga, donde están enterrados mis abuelos.

Me siento conmovido escuchando a Ives Montand, o una guitarra flamenca, o El Concierto de Aranjuez. Y también me siento desolado ante el paso de un tren.

La poesía es una especie de catástrofe. Puede estar en el paso sigiloso de un gato por una cornisa o en la luz que se filtra por una hendija.

Y tienes razón: escribir un poema a los quince años es una afirmación rebelde. Escribirlo a los sesenta, también.

¿Sientes cariño por el joven que fuiste?

Ah, ¿Ya no lo soy? Me gusta pensar en lo que ese joven hizo. Me gusta ser amigo suyo. Me gustan las dudas que tuvo y los disparates que hizo, las locuras que cometió y todas las veces que lloró o rio. Recuerdo algunos rostros que me gustaron, algunas sonrisas que no volví a ver, determinadas cadencias en las voces que me estremecieron entonces y que todavía lo hacen en el recuerdo. Creo que hubiera hecho lo mismo, pero tratando de no herir tanto como creo haberlo hecho sin darme cuenta. Me gusta lo rebelde que he sido, lo inconforme e insatisfecho, porque creo que me ha dado la serenidad que ahora tengo.

Después de tantas tragedias y comedias como es el compendio de cualquier vida cumplida, ¿tienes una buena opinión sobre el amor?

El amor…me suena esa palabra. Acostumbramos a decirla de manera muy fácil. Y pensamos siempre que el amor es fiebre porque lo confundimos con pasión y con deseo. Tengo una buena opinión porque he sabido amar, incluso perdiendo. El amor es sinceridad y esa inmensa ternura que sientes cuando cierras los ojos junto a la persona que amas. Yo lo encontré y siento una riqueza tremenda cuando le miro los ojos a ella.

Entre todos tus títulos, en los que el nivel de excelencia es muy parejo, me gusta volver de tiempo en tiempo al Libro de los salmos feroces (1994). ¿Dijiste ahí todo lo que te propusiste? ¿Tienes algún libro preferido entre los tuyos, ya sea por razones literarias o extraliterarias?

El Libro de los salmos feroces es como un solo poema, un largo poema parecido al aullido de Allen Gingsberg. Me gusta mucho más Cantar del tigre ciego (2002), porque lo siento más variado, con más rostros. Por cierto, soy de dejar extraviados manuscritos en algunos lugares. Ese libro estaba en el baúl de un amigo en Guadalajara, México. Y otro que pude rescatar hace unos pocos años aquí, con poemas que no he publicado nunca. Incluso me gusta mucho otro, más sencillo y experimental, Terneros que nunca mueran de rodillas (1998), que se va a reeditar muy pronto junto a su otra mitad, Manual de pasión (1993), en Ediciones Furtivas, y que tienen ese asombro del poeta que yo era con 25 años.

Pero el de los salmos es más atrevido, más provocador, y fue escrito y publicado en la Cuba terrible de los años 90, y cuando lo he releído me doy cuenta de que le estaba buscando las tres patas al gato.

Le tengo mucho cariño a El pasado del cielo, porque fue el primero, el abridor, y el que parece que tocó también a mucha gente. Al menos muchas personas me lo han agradecido, y es extraño que la gente agradezca un libro de poemas.

Creo que en el más reciente, Todos los cielos del cielo (2015), están todos de alguna manera, pero hay también una evolución. Es haber dicho más, escribiendo menos. Sencillo, cadencioso y con mucho dolor y mucha ironía.

Sugiérenos la lectura de cinco poemas entre los que mejor te representan.

Mejor seis.

¿Por qué no cinco?

Para joder: “Escrito sobre un pedazo de madrugada”, “Noticias de noviembre”, “Contemplaciones”, “Poema lleno de heroísmo”, “El maestro y Margarita” y “Resumen del guerrero”.