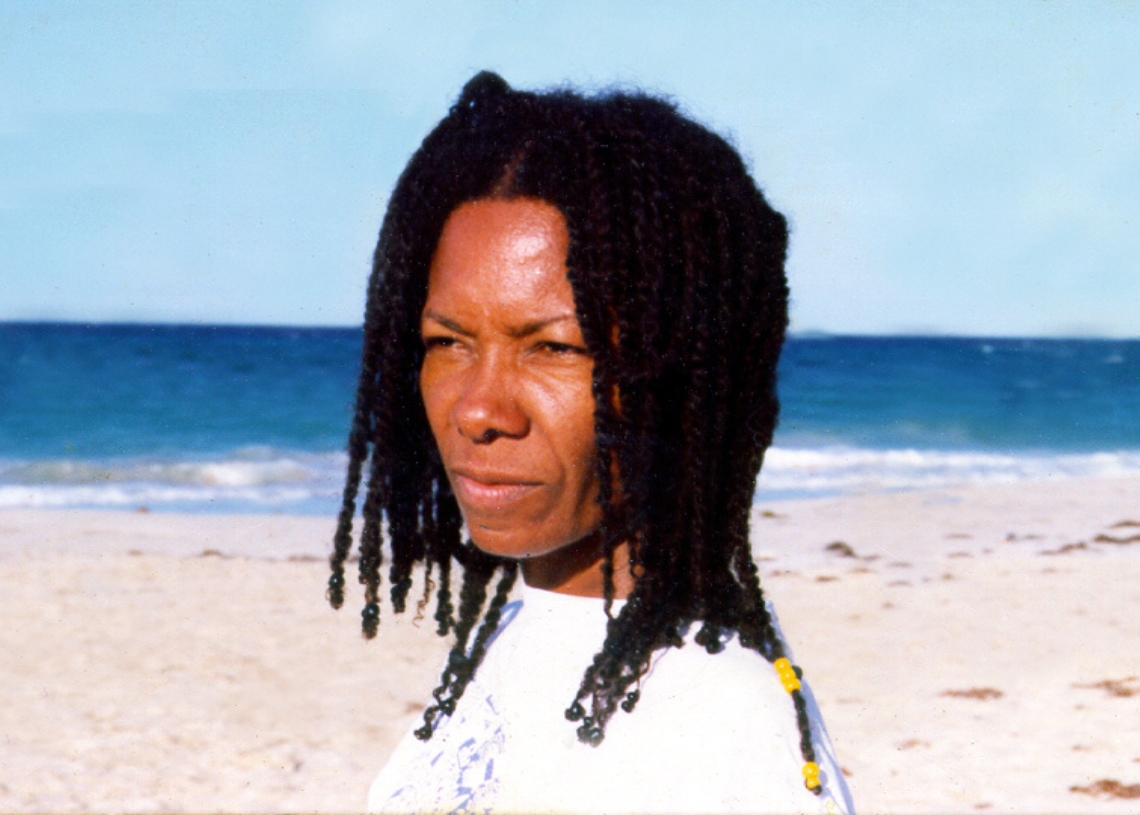

A Soleida (Santiago de Cuba, 1950) la imagino como una vara de mimbre recubierta de acero. Cimbra con los vientos huracanados que soplan sobre nuestro país; en ocasiones parece que se va a quebrar, pero nunca pierde la compostura. Y cuando regresa a su eje vertical viene pertrechada con nuevas emociones que volcar sobre esos versos que, desde hace décadas, reconocemos entre los mejores que se escriben en Cuba.

Soleida aglutina, acoge, funda: crea. A su nutrida obra lírica suma sus empeños colectivos, ya en forma de libro, ya como tertulia inteligente, ya como ese monumento a la perseverancia que es el archivo audiovisual de la poesía cubana, servicio útil, si lo hay, que le gana una parte considerable de su fuerza.

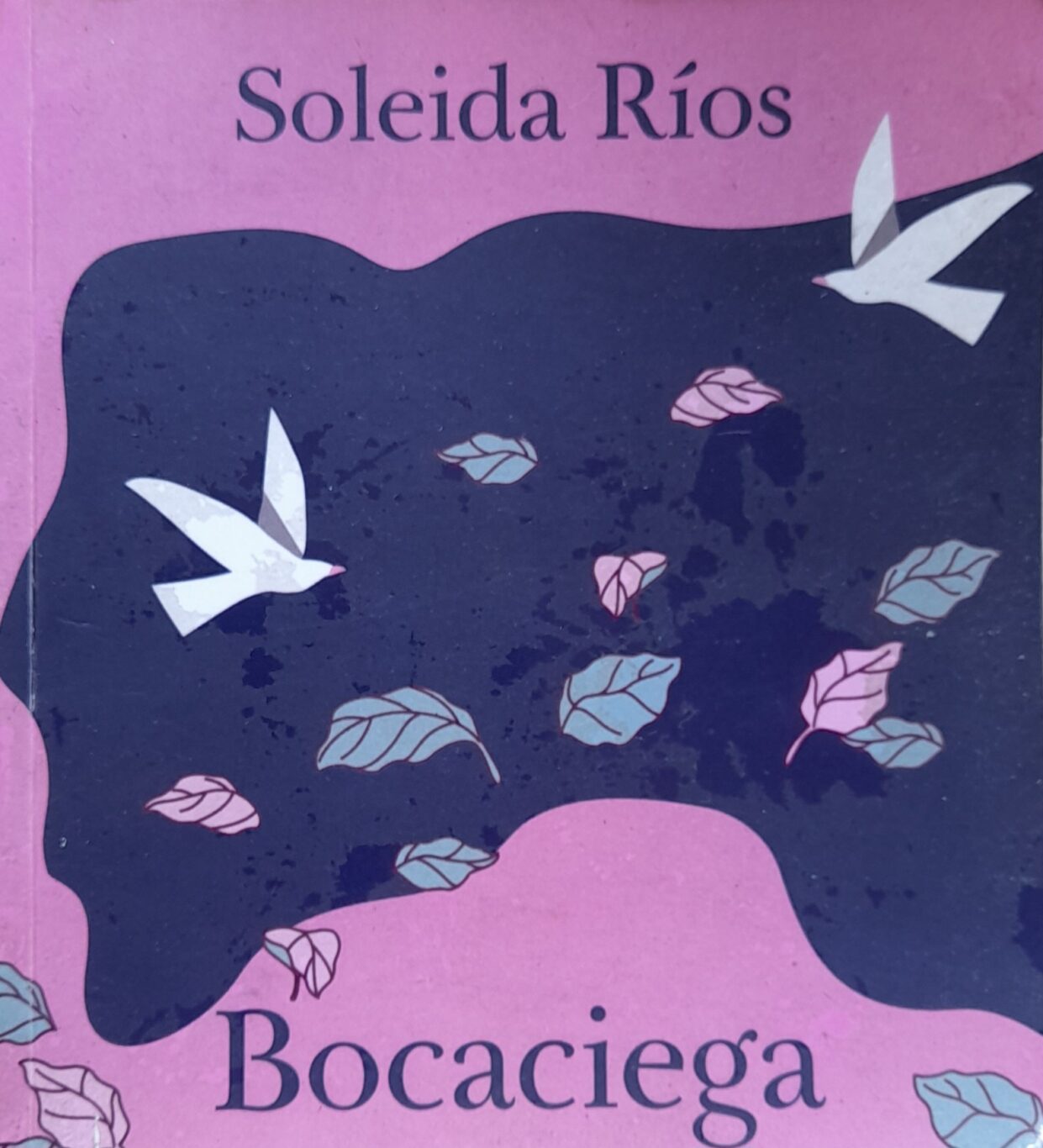

Licenciada en Historia por la Universidad de Oriente, la mayor parte de su vida laboral la ha dedicado a la promoción literaria. En 2013 obtuvo el Premio Nacional de Poesía Nicolás Guillén; en dos ocasiones fue distinguida con el Premio de la Crítica, por los poemarios Escrito al revés (2010) y Estrías (2014). Su obra ha sido parcialmente traducida al inglés, portugués, griego, italiano, alemán y serbio. Bocaciega, su antología personal, se publicó en Brasil (2017) y Puerto Rico (2019).

¿Cuándo comenzó tu trato con la poesía? ¿Cómo fue tu despertar de poeta? ¿Quiénes asistieron a ese alumbramiento? ¿Cuándo te asumiste como poeta?

Quizás mi trato con la poesía haya comenzado en el vientre de mi madre, con el puro tic tac de su corazón; o más tarde, con sus canciones de cuna. Pero en mi memoria quedó fijado un hecho que creo aún más sustancioso. Sucedería sobre los tres o cuatro años, en La Prueba, donde nací. Me veo dando gritos delante de un plato de comida. Vi en la sopa la pata de una gallina y, por más que me obligaba a comer la persona que me acompañaba, que no era mi madre, obviamente no pude resistir esa imagen. La pata de pollo engarrotada que estaba en el plato era, para esa niña, la pata de una gallina coja que había en el patio y que al parecer llamaba mucho mi atención.

Tengo por cierto que la poesía rebasa la escritura, la oralidad (que está en su origen más reconocido), pero incluso rebasa el sueño que, en verdad, sería su primerísima y más antigua expresión como experiencia estética (según Jorge Luis Borges). Soy de mucho soñar y, por lo general, he atendido siempre lo que me “dice” … dónde me coloca el sueño. Entiendo la poesía como una capacidad de ver. Y esa capacidad te reviste de fuerza, te coloca en un centro.

Mi acercamiento definitivo a la poesía, como lectora, parte de Vallejo. Fue un verdadero descubrimiento para mi Camino. Había escrito antes, sobre los 17 años, una especie de relato de contenido simbólico que, como otros pequeños ejercicios “secretos” de ese tiempo, no conservé.

Pero ingresar en un taller literario (1973, Taller José María Heredia) literalmente empujada, y del que fui presidenta (honor inmerecido), publicar unos primeros poemas y luego otros, y libros, no me dieron un “despertar de poeta” más allá de lo propiciado por el espacio natural de mis primeros años y el lenguaje que movilizaba allí las relaciones, donde un cafetal era La Escondida; el lugar del pozo más cercano, El Paraná; un campo de viandas y frutos menores era La Rosa. Recuerdo un ritual del que se hablaba y no me he ocupado de investigar, que es “El canto de la grulla” y, en realidad, vendría a ser como un performance propiciatorio o quizás liberador de la muerte, con participación de al menos cuatro personas que ocuparían cada uno (a distancia) un punto cardinal teniendo como referencia el lugar que ocupaba alguien que debía morir.

Es más, y eso lo consulté con Desiderio Navarro, la pieza de madera con la que se removía el café en los secaderos era llamada rabota. A ver, ¿de dónde salió eso, en una finca de Alto Songo, a unos cuantos kilómetros de Santiago de Cuba? Esa palabra (¿creada?) significa en ruso “trabajo”, “de los trabajos”. Recuerdo que hubo un tiempo en el que yo acostumbraba a regalar esa palabra, escrita sobre un trocito de madera.

Háblanos de tus días santiagueros, hasta el traslado definitivo a La Habana. ¿Qué lugar ocupan estas ciudades en tu vida? ¿Qué prefieres, que aborreces de cada cual? ¿Cuáles son los sitios de mayor significación personal para ti de esas dos urbes?

Santiago de Cuba. A esa ciudad la empecé a amar cuando volví a establecerme allí, después de cinco años de becas y de cuatro años de trabajo, como maestra y luego asesora, en las montañas de la Sierra Maestra. Yo habría preferido entonces, al graduarme en Tarará, continuar en La Habana y estudiar Psicología en el Pedagógico “Enrique José Varona”. Pero había una obligación. Y esa experiencia me colocó en un paisaje humano y natural nada despreciable. Fue allí donde una campesina llamada Mirna Pérez me dio a conocer la existencia del pájaro de La Bruja. El primer poema que quise (perseguí) escribir y que “surgió”, como un chorro de agua, cuando preparaba el primer cuadernillo que me solicitaron para publicar en 1977.

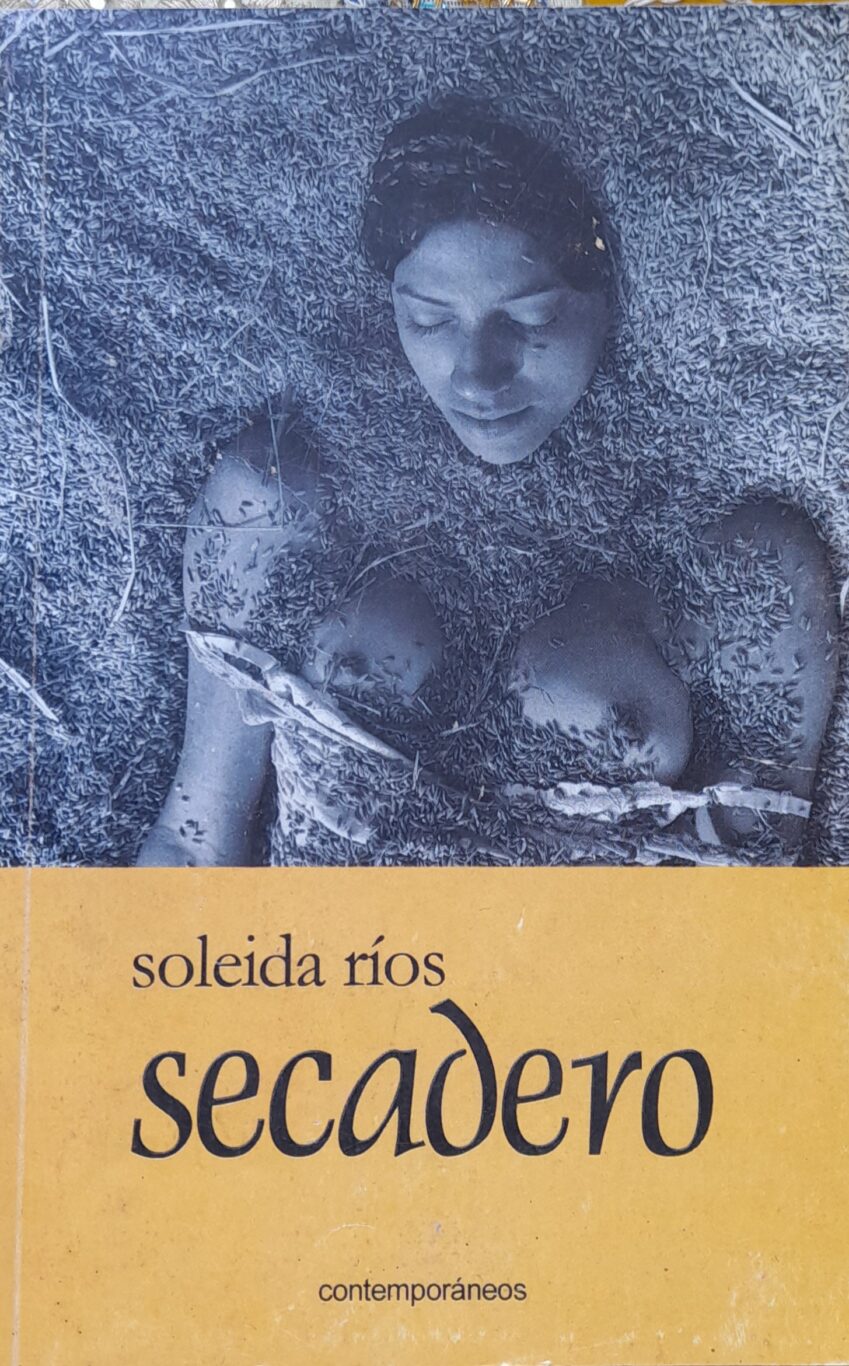

Para el libro Secadero (Ediciones Unión, 2009) escribí un capítulo titulado “Santiago/ evocaciones, fragmentos de amor”. Y en el preámbulo de Estrías (Letras Cubanas, 2013) describí algo así como el tercer nacimiento de ese libro:

Nació en Santiago de Cuba, ciudad bendita (¡¿Malamadre?!) arrolladora…

Dormía yo (Sin Casa) en la estación de trenes, estornudé y alguien que estaba allí me dio la bendición.

Y cuando se estornuda puede uno exhalar la vida pero también puede exhalar la muerte.

Así que tiré mi flaca muerte a las líneas del ferrocarril y me fui a otra Isla…

Hice una vida itinerante durante 11 años. Ese periplo inició en Santiago al cumplir yo 25. Y la salida hacia Isla de Pinos sucedió al modo en que un trozo de fango sale disparado de una rueda en movimiento. Culpé a la ciudad, a los funcionarios que hicieron oídos sordos a mi pedido de un mínimo lugar, una litera. Ahora tal vez lo agradezca. Creí haber perdido muchas cosas que había atesorado. Pero esas cosas me acompañaron (allí, y también después), sobre todo los afectos, las experiencias, las lecciones. Hicieron parte de mi fuerza para andar y recomponerme en medio de tanto forcejeo en razón de mi supuesto excentricismo (mujer joven, negra con “speldrum”, funciones diversas dentro del sistema educacional pero dada a la “bohemia”, marcada por la poesía, la música trovadoresca y ciertos peregrinajes nocturnos… a falta de una pequeña pieza donde guarecerse).

En Santiago descubrí el verdadero valor del trabajo en colaboración. Creo que mi estadía allí fue providencial. Sin experiencia, y sin obra sobresaliente, fui acogida y participé en las acciones de una intelectualidad (escritores, investigadores, actores, dramaturgos, artistas visuales, músicos corales, trovadores, poetas, profesores o estudiantes de la Universidad de Oriente) de mucho rigor. Y, empezando por José Soler Puig, autor de la novela monumental que es El pan dormido, y Joel James Figarola, un pensador cubano aún por descubrir en su verdadero valor y aporte a la cultura nacional, podría mencionar muchos nombres, desde Jesús Coss Cause (que fungió como mi “descubridor” gracias a la “traición” de un “pretendiente” que tuvo algún acceso a mis poemas de entonces), además de Waldo Leyva, Luis Días Oduardo, que murió joven, y había promovido la fundación de una colección de libros (Ediciones Uvero, la primera de este tipo en Cuba) que se inició con el pequeño poemario que titulé De la Sierra.

Celebro aún de Santiago de Cuba haberme permitido captar, en lo esencial, la noción de ser caribeños (as) y herederos (as) de valores culturales y espirituales de ese continente saqueado que es África. La fundación de la Casa del Caribe y del festival “Fiesta del fuego” fue, entre otros, el fruto de una aguda investigación en los pilares de la cultura popular tradicional cubana y de la iniciativa de ese grupo de intelectuales y artistas que, en algunos casos, llegué a tener entre mis mejores amigos.

En Santiago, ¿cuál de mis sitios favoritos aconsejaría a un turista nacional o internacional?

Cayo Granma, antes Cayo Smith; el Castillo del Morro, de preferencia al atardecer; El Tivolí; La Gran Piedra, el Santuario de la Virgen de El Cobre y la Loma del Cimarrón; El Caney, mejor desplazándose hacia los campos y, de ser posible, a El Viso, lugar histórico donde se halla emplazado un gran cañón (y de permanecer allí más de 15 minutos, recomiendo una lectura, un recuerdo, o un pensamiento especialmente clarificado pues eso no te va abandonar ya, nunca, aunque, como yo, hubieras comido allí muchas de las exquisitas mandarinas del Caney junto a un cómplice de entonces que he nombrado Ser).

La Habana me había acogido, aun estando yo en Santiago. Era “rara”, decía los poemas de memoria (sobre todo “Pájaro de La Bruja” y “Agua de otoño”, que gozaron de cierta celebridad). Pero La Habana de los años 80 ya no tenía La Rampa de 1967-68, mi preferencia adolescente para deambular, ver cine, exposiciones, escuchar música y un etc. bien colorido. En La Habana, a partir de 1982, empecé a reconocerme como escritora, por beneficio laboral, aunque viví arrastrando un maletín y muchas veces mi pequeña máquina “Hermes baby” por todo el territorio nacional, en calidad de inspectora del Ministerio de Cultura.

¿Qué le debo a esta ciudad? Gratitud. Fundé un Asteroide en la calle Lamparilla 354, donde escribí poemas y libros por primera vez sentada en mi silla (que además sirvió de asiento a algunos jóvenes escritores necesitados, como mi amigo el hoy académico Pedro De Jesús, o mi tan cercano amigo Sigfredo Ariel, o Teresa Mello, entre otros y otras).

¿Qué aborrezco? La Habana, ciudad encantada, tiene sus parques rotos y descuidados, tiramos sin pudor cualquier cosa que nos sobra con el mayor irrespeto a la belleza y el orden. Hay ciudades en el mundo llenas de túneles, a punto del derrumbe; La Habana (especialmente la Habana Vieja, la profunda) está peligrosamente llena de fosas abiertas. No aborrezco la pobreza, aborrezco el descuido y el abandono.

El lugar prodigioso, para mí, es la Loma del Cristo, en Casablanca. Allí, lo aseguro, en una foto, sea cual sea el fotógrafo o la fotógrafa, todos somos completamente hermosos, y la ciudad, desde allí, una verdadera maravilla.

Tienes, por mi cuenta, más de diez poemarios publicados. ¿Cuál es aquel título que te representa mejor, donde más estatura alcanza tu palabra?

En estos días daría mi voto a Escritos al revés (Letras cubanas, 2009).

¿Qué es El libro de los sueños?

Un artefacto, digámoslo así. Formalmente, un desprendimiento del Archivo de sueños, que inicié en 1983, creo yo que para llenar un gran vacío existencial. Venía de Isla de Pinos. Había descubierto un sueño extenso, premonitorio, en un diario, escrito poco antes de mi salida de Santiago de Cuba.

Y por demás, me interesa trabajar con la memoria. Y este proyecto resultó un desafío que me ayudó a concentrarme y dar sentido a mi escritura, que había perdido casi todo el espacio durante esos tres años en la pequeña Isla. El libro de los sueños tiene continuidad en Antes del Mediodía, publicado en 2011 por Ediciones Unión; y en 2019 por la editorial Samarcanda, de Sevilla, que vende en Amazon sin considerar mis derechos, recogidos en un contrato con firma y cuño. Dirijo todavía mi intención hacia el hecho de que el nombrado proyecto editorial Guantanamera cumpla haciéndome llegar los ejemplares correspondientes de mi libro.

¿Tienes un modo personal de interpretar los sueños?

No poseo esas artes. A lo sumo, como esos diálogos resultan de gran riqueza y algo provocativos, pueden servirles también (y creo que sucede bastante) a las personas entrevistadas.

Si tuvieras que incitar a un grupo de jóvenes lectores a iniciarse en tu poesía, ¿qué les dirías?

No suelo hacer eso. Preferiría en este caso invitarlos a conectarse al canal de Telegram que inicié en enero de 2020, donde hay más de 200 audios de poesía de Cuba y el mundo, seleccionada de la manera en que suelo entender la poesía. Así que puede escucharse en mi voz un poema de Inger Christensen, de César Vallejo, Dulce María Loynaz; lo mismo que apuntes de Franz Kafka (Consideraciones sobre el pecado) o fragmentos del Diario de Campaña de José Martí.

¿Cómo caracterizarías tu trabajo? ¿De dónde parten tus versos? ¿Hay temas u obsesiones recurrentes?

Sobre la caracterización no tengo una respuesta que me convenza a mí misma. Siempre mi trabajo busca crear una verdad, y se deja llevar por la imaginación. Los versos parten de mi dolor, de mis agujeros emocionales, de mis sueños, de la necesidad de recomponerme y sobre todo de hallar entendimiento. Por lo general, no nacen de la alegría, aunque pueden interiormente crearme mucha alegría. Los poemas registran de algún modo mi tránsito, así como la estela que va dejando un caracol.

Últimamente he experimentado tomar modelos, escribir poemas en forma de acrósticos a partir de nombres, mayormente destinados a personas específicas, siempre con ánimo de festejar encuentros, hallazgos, organizar pequeños misterios, confidencias. A veces, indagaciones, de cierta forma caprichosas. No es de extrañar, pues la gente cercana siempre ha habitado mis poemas. Inicialmente fueron escritos como regalos de cumpleaños para mis amigos, y en algún caso, también, como un acto de desagravio.

En resumen, lo recurrente en mis poemas estaría, digamos, en el imaginario colectivo, los mitos personales, la memoria, el fluir de la Historia.

Un poeta venezolano dijo que la poesía no sirve para nada, excepto para ayudar a vivir. ¿Qué piensas de esta afirmación? ¿Para qué te ha servido a ti la poesía?

Concuerdo con esa afirmación. Y no es nada más, es mucho.

La poesía me ha dado un rostro, y me ha dado un camino para recorrerlo en busca de reconocimiento, de saber, en profundidad, quién soy. En mi caso, un Camino espiritual.

¿Te sientes cómoda perteneciendo al corpus de la poesía cubana? ¿Sientes orgullo de trabajar en esa estela?

Es curioso hablar de “comodidad”. Creo que es una dicha. Al nacer, no tuve otra tierra bajo mis pies. Y esa tierra ha sido muy generosa respecto a la poesía (hay quien explica esta riqueza porque se dice que el centro de la comunicación a nivel energético del planeta atraviesa esta isla). Cuando se cumplieron 400 años de Espejo de paciencia quise iniciar un bosque, el Bosque de la poesía cubana. Plantar inicialmente un árbol para cada poeta cubano muerto, eligiendo ese árbol que crece, simbólicamente, en su obra. ¿Qué menos podía hacer? Es un sueño no realizado.

¿Practicas alguna religión? ¿Eres supersticiosa? ¿Te consideras una mujer de fe? ¿Sirve para algo la fe?

No soy supersticiosa, me permito la libertad de creer. Cuando un colibrí se asoma a mi ventana o entra a mi casa (como ha sucedido más de una vez), yo lo saludo, le doy la bienvenida. Y ahí encuentro un motivo de felicidad.

A la muerte de mi madre, que fue para mí una tremenda conmoción (volví a ser niña a los 37 años), decidí que si se daba el caso, aceptaría tener, como ella, un Eleguá. Sucedió años después. Y entretanto había recibido ciertos obsequios, como un ejemplar del I Ching y un tarot de Marsella, con el que consultaba despreocupadamente a mis colegas en los eventos de Ediciones Vigía, algunas veces a cambio de ejemplares de esas bellísimas ediciones de libros manufacturados. Esta práctica se hizo luego más responsable. Después de haber estado en 1995 en el bosque de Brocelianda, en el norte de Francia, recibí, inesperadamente, también como obsequios y aquí en La Habana, una bolsa con las runas; y un año más tarde, los antiguos talismanes célticos de manos de mi amiga, la poeta uruguaya María Gravina.

Entonces practico, sí, una religiosidad sin fanatismos que se alimenta del simbolismo generado por las culturas de los pueblos. Siento en especial, siempre, aun sin práctica religiosa alguna, un profundo respeto y admiración por la sabiduría heredada de la madre África, a partir de las excelencias poéticas, tanto del Oráculo de Ifá como de toda la poesía traducida que legó a nuestro idioma el cubano Rogelio Martínez Furé. Y reconozco que esa poesía, en cierta forma, ha insuflado algo especial en mi trabajo, más allá de su sonoridad.

Sí, me considero una mujer de fe. ¿Para qué sirve? Pues, para alimentar el Ser.

¿Puede tener la poesía un efecto balsámico?

Sí. En dependencia de qué poemas y de qué lector se trate. Durante un período difícil de depresión menopáusica, me hice acompañar de un libro de José Kozer titulado En Feldafing las cornejas. Esa lectura ejerció un influjo poderoso, era como si me recolocase en el Todo. Y también fue balsámica una reiterada estancia con el libro Alfabeto, de Inger Christensen, un tiempo antes de la COVID-19.

¿Cómo se relacionan la poesía y la magia? En un mundo cada vez más materialista y mezquino —es mi visión— ¿hay aún un lugar para la magia?

No sé si será posible explicar el origen de la poesía sin la magia, y viceversa. Hasta un sector importante y creo que de vanguardia entre los científicos de hoy está ya en el convencimiento de que la ciencia y la magia, en colaboración, pueden conseguir explicar cuestiones en las que ha habido y existe aún una profunda oscuridad.

Digo eso, claro, para colocar un punto objetivo. Pero, ¿no hay magia en actos cotidianos que suceden y han sucedido siempre? ¿Parir no entraña un acto mágico? ¿Despertar, por la mañana, después de un largo sueño donde algo nuestro que llamamos alma ha viajado quien sabe adónde? He sabido que el zunzuncito, a la hora del sueño, se desconecta absolutamente. Nada funciona, el corazón está detenido. Entonces, al otro día, unos segundos, y vuelve a conectar todo su sistema. El pajarito, cada mañana, resucita.

¿Cómo es tu camino hacia el poema?

El camino hacia el poema es tan diverso como la forma de uno mirar y como las experiencias que puede uno vivir. A veces el poema te asalta (o eso creo). Un día llegué al Asteroide y dije: “ah, un poco de orden en la casa”. Quería limpiar, recoger la mesa atestada siempre de libros y de la papelería del momento. Entonces se alumbró algo dentro. Y fui a una mesita, único lugar despejado, planté allí la Hermes baby, anoté en la hoja: “Un poco de orden en la casa”, y escribí íntegramente el poema con ese título que aparece en El libro roto.

A veces preciso investigar. O, aun con la idea, el poema en cuestión se resiste y has de esperar el momento. Pocas veces, pero me he visto en situación de escribir para un proyecto colectivo. De hecho, he sido gestora de un par de libros de esa naturaleza. Para Esta es tu obra, de poesía y arte cubano del siglo XX (en vías de publicación), tenía como motivación base La jungla, esa gran obra de Wifredo Lam. Resultó una aventura. Puedo, a partir de un boceto, ir teniendo acercamientos progresivos hasta conseguir el poema. Y puedo fracasar, abandonarlo o darme cuenta de que su valor estaba no en ser un texto sino un proceso de aprendizaje.

¿Qué tal habría sido tu vida sin la presencia de la poesía?

Esa vida no cabe en mi imaginación.

Cinco poemas de Soleida Ríos.

INICIACIÓN

(variaciones sobre un poema dogón)

El ojo de la máscara

es un ojo de fuego.

Es a mí a quien mira.

Echa su fuego ardiente

sobre mí.

El ojo de la máscara

es un ojo de lanza.

Clava su enorme lanza

sobre mí.

El ojo de la máscara

es un ojo de flecha.

Tira su dura flecha

sobre mí.

El ojo de la máscara

es un ojo de hacha.

El doble filo hiende

y

penetra mi cuerpo

en la penumbra.

El ojo rojo de la máscara

entra en mi casa.

Hoy.

Es a mí

a quien mira.

Es a mí

a quien hace vibrar.

A quien (mañana)

mata.

El ojo rojo

de la máscara.

![]()

UN SOPLO DISPERSA LOS LÍMITES DEL HOGAR

¿apuntalar al niño alucinado?

¿sacar la cascarilla del vacío

hecha pasta de más de veinte años

en su pasmosa deglución?

¿alzarle el cordón de los zapatos? ¿mostrarle

mira esta es la punta de tu pie

hay un seguro en la punta de tu pie?

todo fue un espejismo los árboles no huyeron

era mentira la velocidad

nadie se fuga a doscientos kilómetros

por hora adentro de tu ojera

mira cómo se agolpa la gente en las esquinas de los parques

oyendo bramar como un bendito al toro que es capado

mira cómo se van en la distancia

las máscaras

en fila

despacio

sonriendo

otra vez a esperar

las píldoras del próximo espectáculo

apuntaste tu corazón para la lluvia era mentira

la lluvia estaba detrás de los telones

compréndelo el mundo está lleno de telones

la casa simula ser la casa y la lluvia simula

y lo que moja el falso techo no es más que fango diluido

pero el cuerpo también -en sus dos aguas- simula ser

el cuerpo era mentira

no hubo padre ni madre sino un cielo prestado

adonde fuiste a colgar unas palabras auxilio

el columpio se mece el planeta se vira de revés

compréndelo

la luz se invierte simula ser la luz

no es el tiempo el que dicta la corrosión de las palabras

allá en el tiempo de los asesinos

un niño terriblemente alucinado glorificó su edad

era mentira

ahora mismo presente pasado y porvenir

se juntan en el vano de la puerta

enséñales la punta de tu pie

son solamente víspera compréndelo

traga el veneno a fondo

el mal simula

el bien simula ser el bien.

![]()

ARCANO

para Luis Lorente

Abandono.

Detenimiento.

Suspensión.

Lo resistente es el árbol

(guásima, fresno, abedul)

las ramas que sostienen la cuerda

atada al pie

las verdes ramas.

Diríase que a ese muerto, sustraído

no lo soporta una estrategia

(mirar y mirar, ver, entrever

¿qué? desde arriba

caído y, no obstante, por encima

de las líneas de congestión).

Soberano detenimiento. Arde

lo que tiene que arder.

Arde y se apaga.

El que cuelga

puede no calcular

los polos de la frialdad

ni el golpe de una ventolera.

Resiste, pues su manera de hibernar

le da visión.

Ve pasar las carrozas deshilachadas

de los triunfadores.

Ve pasar hacia los blancos cementerios

la cadena de interminables

muertos vivos.

El que cuelga

como mira de frente, ajeno

invertirá los símbolos:

el agua: artificial, la ingravidez: perfecta.

Pero ¿qué es el qué

desde arriba y caído

y no obstante por encima

de las líneas de congestión?

Arde lo que tiene que arder.

Arde y se apaga.

Y en la distancia, confluyendo

en el detenimiento del deseo

la muerte

mas, nunca para reducir.

El que cuelga, cruzado de pies y manos

si despierta, podría beber de sí

podría desplegar desde sí su permanencia.

Pero lo resistente sería el árbol:

guásima, fresno, abedul.

![]()

POEMA OFÓ

No contra el dolor, contra el sufrimiento

no contra la ceguera, contra la rabia

no contra la necesidad, contra el imperio del deseo

no contra el enemigo, contra la enemistad

no contra la pequeñez, contra la disminución

no contra la imaginación, contra el exceso de fantasía

no contra el poder, contra el abuso de poder.

Antes que la defensa, la protección.

Jamás golpea la muerte a una roca

y jamás corre un río hacia atrás. *

* De la poesía yoruba. Martínez Furé, Poesía Anónima africana.

![]()

PIES DE PALMA

a Lorenzo García Vega, in memorian

a Mario Rivas

Ni Reina

ni Roja

ni Sagú

ni Silvestre o de Monte

ni Palma Thrinax

ni Thrinax Multiflora o Miraguano

ni Thrinax Paviflora

ni Thrinax Rígida

ni Thrinax Lejeye

ni Urania o Rabanela

ni Vitchi

ni Arenga Sacarífera

ni Yarey

ni Yeaiba o de Guinea

ni Yuma (no descrita)

ni Yuraguano

ni Palma Erizada

ni Sin Espinas

Palma de Seda (Real). En Imías

Roystonea lenis León.

Las palmas ay las palmas deliciosas

…..

ay esa palma negra…

…..

la palma sola, soñando

libre y sola

Tablas techos bastones catauros tercios…

para tabaco en ramas

manojos de palmito: cogollo y corazón nutrientes

fruto oleaginoso. Yo

palma de seda, elevada, coronada, descalza, inerme

flores sésiles, hojas pinnatisectas…

¿Quién o quiénes fijan el precio de una palma?

¿Cuándo?