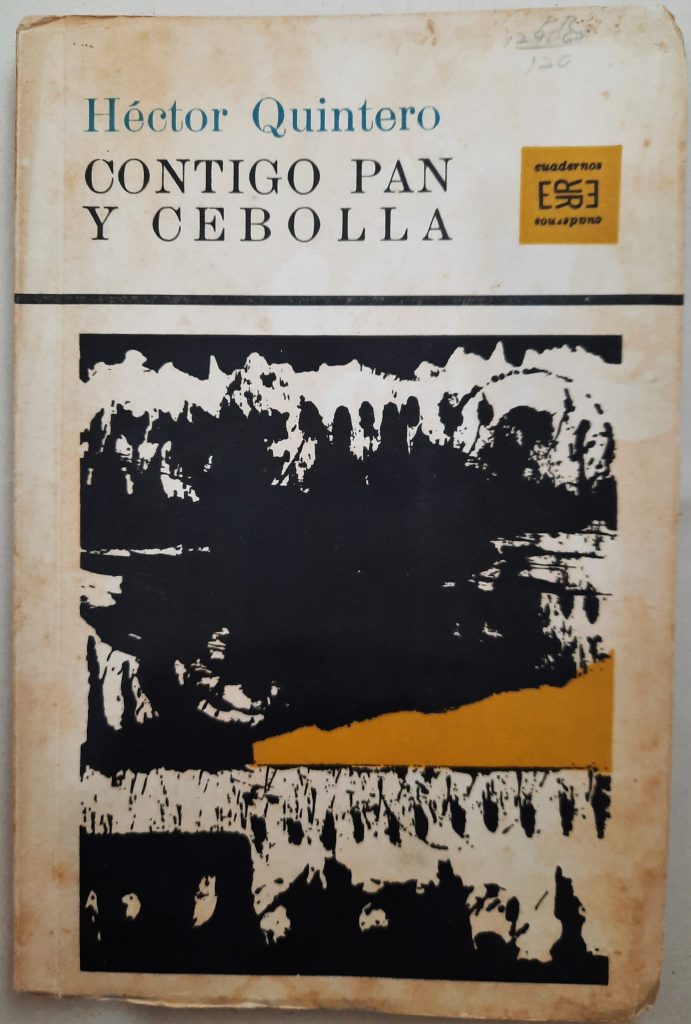

La problemática que se encuentra uno en la obra de teatro “Contigo pan y cebolla”, escrita por el dramaturgo Héctor Quintero (1942-2011) y publicada por Cuadernos R en 1965 pareciera circunstancia clonada; sin embargo, incluso en el momento de su escritura, la obra estaba recreando otra época. Quintero ubicó la trama en La Habana de 1955.

La escasez determina la existencia de una familia. La familia está compuesta por un matrimonio de cuarentones, o al borde de los cuarenta uno de ellos; con dos hijos veinteañeros y una tía sesentona, Fefa, que no es un personaje menor, ni complementario o vernáculo: representa lo que en Cuba se conoce como “agregado”.

El término en sí mereciera un análisis, no solo lingüístico sino sociológico y hasta psicológico. Ni siquiera la Real Academia de la Lengua (RAE) ha logrado entender, pues se limita a describirlo con ligereza de turista. Para ella se trata de la “persona que ocupa una casa o propiedad ajena, generalmente rural, a cambio de pequeños trabajos, pagando un arrendamiento, o gratuitamente”. No saben nada en verdad. Solo a un “agregado” podría encargársele la descripción de su circunstancia.

Hay gente agobiada por la rutina mientras otras se ven agobiadas por la esperanza en esa casa que Quintero concibió de un modo óptimo para transportarnos a cualquier vivienda cubana; mejor habanera, donde la arquitectura, junto a los habitantes, se resiste a la carestía ingeniándose trucos con los que postergar lo que pareciera su propia muerte. “Toda la vida esperando, esperando, llena de esperanzas, ambiciones, haciendo planes para el futuro”, dice Lala, una de las protagonistas, extenuada: “Pero a mí no me pasa nada. Eso es lo terrible. ¡Que aquí nunca pasa nada!”

Sala-comedor en una antigua casa de la calle Monte, en La Habana. Techo de vidas, lamparita pequeña que cuelga, fotos de familiares y santos en las paredes. Un balcón con rejas ennegrecidas por la falta de pintura. 1955,1965,1995-2005…

El hijo varón de Lala Fundora y Anselmo Prieto quiere hacerse “alguien en la vida” y por eso estudia pintura en la Academia de San Alejandro, mientras a su hermana, Lalita, la madre la ha matriculado en cuanta materia resulta complementaria para la existencia de una mujer, ya que aspira a que al menos se case con “un médico o un abogado”.

La propia muchacha cuestiona eso, pues comprende que las mujeres no más casarse se dedican a tener hijos y a atenderlos junto a su marido. Pero Lala tiene otros sueños. Ella misma es la prueba de que, tal como lo cuenta su hija, lucha contra sí por no reconocerlo.

A todas esas, Anselmo es el único que trabaja en la casa. Empleado por unos polacos de quienes, durante buena parte de la obra, espera un aumento que se prolonga por los días, estirando con esa postergación las precariedades de la familia y lo que es peor, la idea que un día se aferra en la mente de Lala como su propia maldición: quiere comprar un refrigerador. “Y no es un capricho. Es una necesidad”, dice.

Cierto, siempre hace calor en la Isla. Pero esa necesidad depende del aumento, que, a su vez, depende de los polacos, porque, dice Anselmito, “En Cuba siempre ha ganado mucho más dinero la gente que ha venido de afuera”; una de las frases de la obra que refiere una verdad histórica.

Eso y las apariencias, el orgullo de una familia pobre, la importancia que se le confiere al hecho de comer y hacerlo bien, y, sobre todo, que los demás sepan que lo hacemos en abundancia, forman parte del centro de una obra que obtuvo mención Casa de las Américas un año en el cual el premio fue compartido, esa vez entre el argentino Osvaldo Dragún con su “Milagro en el mercado viejo” y el mexicano Jorge Ibargüengoitia por “El atentado”.

El jurado, que no las tuvo fácil, estaba compuesto por la traductora argentina Aurora Bernárdez, el dramaturgo mexicano Emilio Carballido y el importante teatrólogo cubano Rine Leal, quien en su libro Breve historia del Teatro cubano se refiere a Quintero como el más popular de los dramaturgos de la Isla.

Héctor Quintero apenas había cumplido los veinte años cuando escribió la que sería su primera pieza teatral, estrenada por Teatro Estudio en 1964 bajo la dirección de Sergio Corrieri y las actuaciones de Berta Martínez, Manuel Pereiro y Silvia Planas. Tuvo adaptación cinematográfica muchos años después gracias a Juan Carlos Cremata y también Quintero la llevó de alguna manera a la televisión, un medio en el que tan bien se desarrollaba. De esa forma muchos vimos en los 90 parte de la esencia de esta pieza teatral, así como de la que le seguiría (“El premio Flaco”) en aquella telenovela llamada “Para el año que viene”.

Deudora de Virgilio Piñera, y no sé si incluso haciéndole algunos guiños (Piñera. “Aire Frío”. Acto segundo. Personaje: Luz Marina: “Está visto que ni en su propia casa lo dejan a uno en paz. Mira que venir a hablarnos de refrigeradores. Como no sea el que me pongan cuando me muera”), “Contigo pan y cebolla” deja en su lectura, a tantos años de haber sido escrita, sabor a contemporaneidad y nos pone delante la familia cubana sin maquillajes ni dramatismos.

Es la sala de una casa tal como la vivimos. Lo puedo sentir desde la distancia, aun cuando no puedo escuchar lo que conversan los vecinos o de lo que se queja alguien junto al fogón. Es una lectura que también deja clara la importancia de un refrigerador en la siempre ardiente tierra cubana: más que un artefacto eléctrico o una ilusión es una metáfora, un tótem. Dicho de la forma en que lo planteara Héctor Quintero, se trata de otro de los monstruos en nuestra realidad sobrenatural.