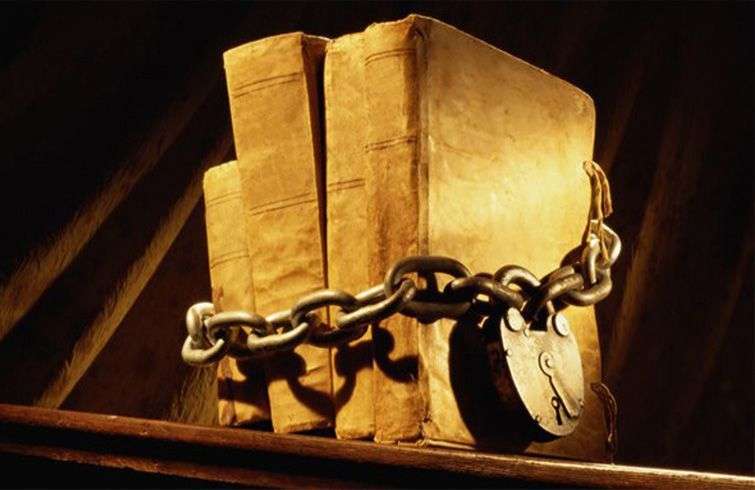

El deseo está en lo prohibido.

Georges Bataille

En el capítulo final de El estante vacío. Literatura y política en Cuba, Rafael Rojas enumera una serie de libros esenciales que no están publicados en la Isla. Pero lo no publicado no es, exactamente, lo no leído. Hay que decirle a Rojas —aunque probablemente esté al tanto— que también se venden libros off the record, de impresión láser, engargolados made in Cuba, y que más que un estante vacío hace falta un archivo para reunirlos.

Pero, ¿qué significan estas publicaciones clandestinas? (Recordemos que la novela Herejes, de Leonardo Padura, se publicó off the record en Cuba mucho antes que en Tusquets Editores, como si alguna empleada doméstica del Premio Nacional le hubiese escamoteado los archivos de la PC.)

¿Qué significa la biblioteca digital de Richi, con una nómina de más de 65 000 títulos? (Usted le pide el libro que sea de la lista y el tipo se lo manda por email. Gratis. No conozco mejor suministrador. Cumple sus plazos. No hace spam. Y hay que ver su catálogo cubano, ¿de dónde saca Richi versiones en PDF “High Quality Print” de El libro perdido de los origenistas (Antonio José Ponte), El hombre que amaba a los perros (Leonardo Padura), Chiquita (Antonio Orlando Rodríguez), Animal tropical (Pedro Juan Gutiérrez), etc.?)

¿Qué implica la sección “Libros” en el llamado “Paquete de la semana”, donde alcanzan a erguirse, por sobre la hojarasca, los racimos gozosos de la Rolling Stone y Art Experience: New York City?

Una sola cosa: deshielo. Un deshielo profundo. O un esteroide en la biblioteca. Puro calentamiento local. Escrituras a la intemperie, implosionadas por la precariedad, la ilegalidad, la anarquía o la ideología; sombras alternativas que encienden hogueras y acechan en la oscuridad, en los anaqueles de ese estante vacío que es la literatura cubana contemporánea.

Para hacernos una idea de los caprichos de ese mundillo editorial off the record en Cuba (que es mucho más grande por dentro que por fuera), repasemos, críticamente, una pequeña muestra de títulos vendidos por una casa-editorial del municipio Playa:

UNO: Te di la vida entera y La ficción Fidel, de Zoé Valdés [Precio: 200 CUP / 8 CUC y 300 CUP / 12 CUC, respectivamente]. Muchos lectores cubanos siguen detrás de Zoé Valdés, como si Zoé no hubiese envejecido. Tuvo una juventud precoz, eso sí. Pero una juventud de un solo libro: La nada cotidiana. A Zoé le hizo mucho daño el éxito que siguió a la publicación de esta novela. Después, en algún sentido, no escribió nada más, se dedicó exclusivamente a repetir sus viejos clichés y a responder las demandas inmoderadas de su público. Pero el cover de Zoé no se reduce a la literatura, también incluye la política. Quiero decir: la supuesta reivindicación de la novela como género político, como si la escritora fuera una especie de Tania Bruguera (Remix) de la literatura cubana. Es fácil —tal vez demasiado fácil— romper esa analogía. Lo primero que diferencia a Zoé Valdés de Tania Bruguera son los gametos (“Dícese de cada una de las células sexuales, masculina y femenina, que al unirse forman el huevo de las plantas y de los animales”). Los de Tania han marcado a fuego el arte cubano. Pensemos, en primer término, que la Cátedra de Arte de Conducta tiene hasta hijos bastardos. Sin embargo, en la literatura cubana, ¿quiénes son los epígonos de Zoé Valdés? Que yo sepa, nadie. Zoé es estéril, pero necesaria. Porque una novela como Te di la vida entera es un material de lectura para gente que, si no existiera ese material, no leería nada, simplemente.

DOS: Morir en Cuba. Suicidio y sociedad, de Louis A. Pérez Jr. [Precio: 300 CUP / 12 CUC]. Un libro sabermétrico. Una memoria coral que conecta suicidio y nación. Desaparecido el suicidio cubensis dentro del agujero negro de la historiografía patria, su ausencia parece haber dejado un espacio libre demasiado grande en el inconsciente de historiadores, antropólogos, ensayistas, etnólogos, y escritores cubanos. En el año 1906, Fernando Ortiz recordaba una idea del criminólogo Enrico Morselli: “debemos alegrarnos ante el aumento de los suicidios; ello indica un aumento de civilización”. Acto seguido pienso en Miguel Collazo, Raúl Hernández Novás, Reinaldo Arenas y Calvert Casey. Pienso, sobre todo, en Ángel Escobar y en aquel poema, “El escogido”, donde su peor pesadilla era “no poder escapar del conocimiento”.

TRES: Vidas para leerlas, de Guillermo Cabrera Infante [Precio: 200 CUP / 8 CUC]. Un volumen donde los biografistas descubren a Nicolás Guillén cantando a Stalin: “¡Stalin, que te proteja Changó y te cuide Yemayá!”; la fosforescencia uterina de un Virgilio Piñera que se trepó al Empire State como King Kong: “la literatura es mariconería y para maricón, yo”; el vía crucis final de Novás Calvo: demencia, invalidez y la idiotez senil: “En un momento inusitado me vi hablando con Lino directamente […]. No parecía tener idea de qué era Cuba”; al poeta norteamericano Allen Ginsberg escribiendo cartas de amor —cartas que sí se extraviaron— al comandante Ernesto Guevara: “Me gustaría mucho acostarme con él”, declaró. A Calvert Casey suicidándose. Y, entre otros aderezos, los comportamientos tras bambalinas del dúo punk Lezama-Piñera.

CUATRO: Fidel y Raúl: Mis hermanos. La historia secreta. (Memorias de Juanita Castro), de María Antonieta Collins [Precio: 300 CUP / 12 CUC]. Creo innecesario aclarar que este es un libro-paparazzi. Ropa interior. Gótico familiar y thriller victoriano, escrito como si la Historia de Cuba fuera un capítulo de Gossip Girl. XOXO, Gossip Book.

Y lo cierto es que mientras más bullen estas publicaciones clandestinas, más reacios nos volvemos ante cualquier generalización acerca de cuán desconocida es nuestra literatura exiliada. Si en el año 2009 podía afirmarse —como mostraba Rojas— que “en Cuba, los títulos y los autores que se venden son los que edita el Estado”. Para inicios de 2013, habíamos evolucionado a un cuentapropismo editorial, furtivo y descentralizado. ¿Se venden libros off the record en la Isla? Sí, por suerte. Porque tiempo ha pasado desde aquel mítico: “la Revolución no te dice cree, te dice lee”.

Un detalle acaso más digresivo: durante largas noches en las que transcribía el inventario de títulos publicados por casas-editoriales anónimas, tuve dos sueños pesadillescos. Cabeceando frente a la lista impresa —mitad sonámbulo, mitad zombi—, el primero de los ensueños era del tipo paranoide: allí, yo descubría que en realidad el artista cubano Alexis Leyva, Kcho, no arrojaba ladrillos con formas de balsa en el centro de la Plaza Vieja, sino libros prohibidos, impublicables; y que todo era una gran farsa, una conjura para observar de cerca a quienes recogían las novelas de Carlos Victoria, los ensayos de Antonio José Ponte y Rafael Rojas, la poesía de Lorenzo García Vega y demás exponentes de una bibliografía demencial; y todo esto mientras una voz casi humana me susurraba: “es Kcho…, es Kcho…, ¿quién más podría ser muchacho?”.

El segundo de mis delirios era todavía peor: de pronto llegaban los funcionarios K para iniciar un exorcismo. Cosas raras y rituales y antiguas. Como que un funcionario K golpeó tres veces —con un crucifijo de plata— el último libro de Iván de la Nuez para desdemoniarlo. “El comunista manifiesto”, leyó, y acto seguido aulló: “perro maldito, al infierno”. Recuerdo que pensé en una película de David Fincher, con Morgan Freeman y Brad Pitt, sobre un asesino serial que después de leer algunos libros “satánicos”, utilizaba los cuerpos de sus víctimas para predicar. Recuerdo que pensé, exactamente, en una escena en la que el veterano William Somerset (Freeman) le cuenta al joven y ambiciosos detective David Mills (Pitt), que el FBI llevaba años conectado a las bibliotecas, manteniendo registros.

—¿Poniendo multas? —preguntaba un Brad Pitt para el que Santo Tomás de Aquino era Santo Tomás de Agua; en suma: un ignorante.

—Supervisando hábitos de lectura —contestaba Freeman—. Hay ciertos libros “marcados”. Libros sobre armas nucleares… Mein Kampf. Si sacas un libro marcado, tu historial se va directo al FBI.

—Espera, espera, espera… —cuestionaba Pitt— ¿Y esto es legal?

—Legal, ilegal. Esos términos no tienen relevancia.

Claro, Somerset se refería al control, a la vigilancia cuando, supuestamente, el fin justifica los medios. Pero, cuando hablamos de literatura, ¿existe realmente la ilegalidad?

Ahí mismo, me desperté con mi propio alarido.