Algunos dirán que no es cierto, que su nombre sigue apareciendo cada cierto tiempo en la prensa y en eventos literarios, que su obra forma parte de los planes de estudio de Literatura cubana y que hasta se han hecho películas inspiradas en ella. Aun así, José Soler Puig sigue siendo para muchos cubanos un vacío, un desconocimiento real.

¿Qué hace conocido a alguien? ¿La fama de oropel y lentejuela? ¿La popularidad reflejada en la pantalla de los televisores? ¿La repetición descontextualizada del nombre y la mención mecánica en fechas puntuales? ¿La lectura ordenada y casi nunca realizada de un libro? Aunque no lo conocí, creo que a Soler no le hubiese gustado ninguna de estas variantes.

Para conocer, creo yo, es necesario traspasar la superficie, ir a la médula. Y en una sociedad cada vez más acostumbrada a la ligereza y la celeridad, en la que el silencio es un lujo y las metáforas pierden terreno ante el desenfrenado avance de lo literal, no hay mucho espacio para promover profundidades. Ni tiempo. Ni deseo.

En este sentido, Soler Puig no es un caso aislado. Las letras de la Isla, miradas desde afuera, desde la óptica despreocupada de un cubano promedio, tienen más agujeros que un queso suizo. En el mejor de los casos se memorizan autores y títulos, se conserva memoria de la lectura de unos pocos libros. Incluso entre los graduados de humanidades las carencias suelen ser comunes.

Podrían enumerarse nombres de escritores prácticamente olvidados como los de Enrique Serpa, Enrique Labrador Ruiz, Lino Novás Calvo, Ezequiel Vieta y Miguel Collazo, pero la literatura no es una lista. Entre las cosas que es la literatura está un conjunto orgánico que hace crecer un país, porque lo muestra y lo supera, extiende sus fronteras y descubre sus zonas menos tópicas, más oscuras o iluminadoras.

Y eso, justamente, hizo Soler Puig en sus libros: revelar lo cotidiano, lo natural, lo tremendo y sencillo del ser humano. En Cuba. En Santiago de Cuba.

Su épica, estereotipada por simplificaciones metodológicas y malos maestros, no fue la de la militancia revolucionaria en sí sino la de la sociedad misma, puesta en solfa por el parteaguas de la Revolución Cubana. Hacia adelante y hacia atrás supo ir en sus novelas, para desentrañar la esencia de cada tiempo a través de sus protagonistas: las personas.

Soler ha sido muy mal leído y peor promovido. Bertillón 166, su obra más conocida, es también su novela maldita. Es como una barrera. Quien la lee puede descubrir que su escritor es mucho más de que lo dicen las reseñas. Pero pocos la leen en verdad, al menos sin el pie forzado de los profesores y las etiquetas asumidas a priori. Y menos aún deciden aventurarse luego a otros títulos suyos.

Y justo en esos otros títulos está el premio mayor, en El pan dormido, El Caserón, Un mundo de cosas. No son una lectura fácil, lo reconozco, menos a luz de los ritmos de hoy, pero si uno se inmiscuye en sus páginas puede hallar en ellas más de un motivo para seguir adelante. El principal es algo que parece básico pero que ciertamente no crece como la verdolaga: Soler era un escritor que sabía narrar.

Y no solo sabía narrar en sus libros. Pocos conocen que por más de una década escribió novelas radiales en la emisora CMKC de Santiago de Cuba. En la radio se enfrentó a las fórmulas tradicionales del melodrama e intentó atemperar a la audiencia a las exigencias de su época. No desdeñó al medio y exploró en él argumentos que luego crecerían en las páginas impresas.

Otra cosa ya es su vida personal, su peregrinar por varios sitios de Cuba en las décadas del cuarenta y cincuenta, su entrañable relación de más de medio siglo con Chila, su esposa; la pérdida de Rafael, su hijo, a quien consideraba mejor escritor que él; su largo padecimiento respiratorio, sus desengaños y pasiones. Eso queda para los especialistas, para los amigos y la familia. Pero el otro Soler, el público, merece más atención.

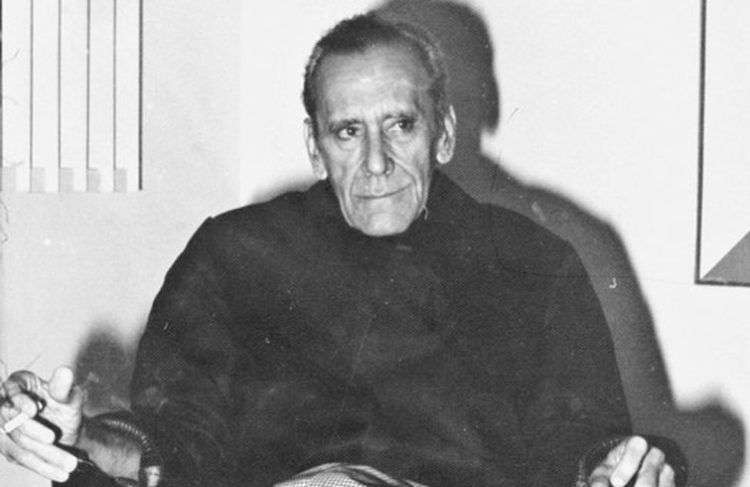

Este 10 de noviembre se cumplieron cien años del natalicio de José Soler Puig. Y aun a riesgo de que una amiga me critique porque, como repite, “el periodismo no se hace de efemérides”, me pareció justo escribir sobre él. Es más, me pareció necesario.

Verdad que por estos días se evoca su nombre, que en Santiago se conmemora su centenario y que más de una publicación le dedica ahora sus páginas, pero ello no basta para salvarlo luego del letargo. Cuba late en sus novelas y ese latido también nos define y nos salva. O al menos debería.