El sueño de Mariana de ser médico se frustró cuando, mientras cursaba el doce grado, salió embarazada. Pudo abortar, pero decidió tener a su hija, igual que su madre hizo con ella. Años después Mariana estudiaría enfermería y hoy es una excelente profesional. No se arrepiente de nada, según dice.

Su historia no es de las que tiene un final amargo, sin embargo, es un tanto agridulce. Y es que el embarazo en la adolescencia, en el mejor de los casos, limita el potencial de desarrollo de las gestantes en un rango etario de formación y pone en peligro, además, la vida de la madre y del bebé.

No es casual que este tema concite el interés de las autoridades cubanas y haya sido abordado en eventos como el congreso de la UJC. Cubadebate lo ha catalogado como un “desafío urgente dentro de la dinámica demográfica cubana que requiere una mirada integral”.

Casi el 20 % de los nacimientos en 2023 en Cuba corresponden a embarazos de niñas entre 12 y 19 años, la tasa de fecundidad, que mide el número de nacimiento por cada mil adolescentes, es de 50,6 entre niñas de 15 a 19 años y la fecundidad de hecho (embarazos llegados a término) entre quienes tienen 12 y 14 años pasó de ser el 3.8 % en 2018 a 5.4 % en 2023, según Cubadebate.

Embarazo en la adolescencia: factores que lo condicionan

De acuerdo con un artículo publicado en la Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología, se entiende por embarazo en la adolescencia al que ocurre “entre el comienzo de la edad fértil y el final de la etapa adolescente”. Esto es entre los 10 y los 19 años.

Uno de los factores biológicos que condiciona este fenómeno es la edad en que, como promedio, las mujeres tienen su primera menstruación (menarquia). Desde el siglo XIX el momento de aparición de la menarquía se ha adelantado en los países occidentales, como promedio, de los 16 a los 13 años en la actualidad.

Aunque las causas no están del todo claras, se considera que la alimentación, el horario de sueño, la falta de actividad física y otros factores relativos al estilo de vida influyen. Esto potencializa, consecuentemente, la aparición de embarazos más tempranos.

Pero no son sólo factores biológicos los que influyen a que el embarazo adolescente sea un problema de salud, las condicionantes psicosociales también tienen peso. Por ejemplo, las adolescentes embarazadas generalmente enfrentan escenarios marcados por la desprotección que ponen en riesgo su salud y están expuestas a situaciones socioeconómicas desfavorables, que el embarazo agrava.

De acuerdo a un artículo publicado en la revista Reproductive Health (Salud Reproductiva), los países de África tienen las mayores tasas de embarazos en la adolescencia a nivel mundial. Naciones como Mali, Angola, Mozambique, Guinea, Chad, Malawi, y Costa de Marfil presentan 175, 167, 143, 142, 137, 137 y 135 embarazos adolescentes por cada mil nacimientos al año, respectivamente.

Hay estudios que también demuestran que las adolescentes que se embarazan en países “desarrollados” presentan menor nivel educacional, mayores niveles de pobreza y “peores resultados de vida”, unidos al estigma que esto puede significar.

Finalmente, el embarazo en la adolescencia es también una de las primeras causas de muerte en niñas entre 15 y 19 años a consecuencia de complicaciones del parto como la eclampsia (hipertensión), endometritis puerperal e infecciones sistémicas.

Por otro lado, de acuerdo con la OMS, 21 millones de niñas entre 15 y 19 años quedaron embarazadas en 2019, de las cuales al menos la mitad expresó que su embarazo no era deseado. Esta cifra de fecundidad produjo efectivamente 12 millones de partos.

Aún cuando son números inaceptablemente altos, es justo señalar que, según la misma fuente, desde comienzos de siglo la tasa de nacimientos en la adolescencia ha disminuido un tercio, pasando de 64.5 a 42.5 por cada 1000 adolescentes. Sin embargo, en el comportamiento de este indicador hay marcadas diferencias regionales e, incluso, dentro de los propios países, lo que también ocurre en Cuba, como veremos más adelante.

Siguiendo con el reporte de la OMS, en los últimos años se ha observado una marcada disminución de los embarazos en la adolescencia en Asia.

En África Subsahariana y América Latina y el Caribe las cifras también se reducen, pero en menor medida. En el subcontinente africano se contabilizaron 97,9 nacimientos por cada 1000 niñas entre 15 y 19 años, mientras que en nuestra región, en 2023, fueron 51,4 nacimientos por cada 1000 niñas entre 15 y 19 años. Esta última cifra está muy cerca de la cubana, lo que sitúa a la isla en la media de su área geográfica. No es un buen resultado.

Entre los factores que se enumeran están la presión para que las niñas se casen y tengan hijos. Se calcula en 650 millones el número de novias infantiles en el mundo, según cifras de la Unicef.

Los Matrimonios y Uniones Infantiles (mujeres menores de 18 años) Tempranos y Forzados (MUITF) son una práctica nociva que va en contra del bienestar de las niñas y jóvenes, y viola sus derechos, incluido “el derecho a la educación y el derecho al más alto nivel de salud, incluida la sexual y reproductiva”, de acuerdo con un documento de la Cepal.

Algunos datos nos aclaran el porqué: las niñas y adolescentes casadas o en uniones duplican la cantidad de horas dedicadas al trabajo no remunerado que sus pares varones. Esto impacta en su educación e inserción laboral en una etapa clave de sus vidas. El 55,2 % de ellas se dedica exclusivamente al trabajo doméstico no remunerado y de cuidados, y sólo un 5,9 % al estudio, contra el 47,5 % de las jóvenes y adolescentes solteras que no son amas de casa y estudian.

Este fenómeno ocurre cinco veces más “en hogares en situación de pobreza, en poblaciones rurales, y está vinculado con la pertenencia étnica-racial”, según la misma fuente. Además, 8 de cada 10 mujeres en MUITF parió antes de los 20 años y la mayoría (52 %) de los embarazos fueron no deseados. Por otro lado, “el 17 % de las mujeres de 20 a 24 años que estaban casadas antes de los 18 años dio a luz a tres o más bebés vivos”, apunta el informe.

Otro tópico importante es el relativo a la violencia, pues las niñas y adolescentes en situación de MUITF son especialmente vulnerables. La violencia infligida por la pareja, de acuerdo con la Cepal, osciló entre el 13 % y el 18 % para las adolescentes de 15 a 19 años casadas o en unión. En ese sentido, entre el 15 % y el 20 % de las adolescentes casadas sufrió algún tipo de violencia física o emocional y el 4 % reportó violencia sexual en el año anterior al reporte (publicado en octubre de 2021).

Por otro lado, de acuerdo con informe de la OMS, publicado en 2020, 120 millones de niñas menores de 20 años habían tenido algún contacto sexual forzado.

Embarazo en la adolescencia en Cuba

De acuerdo con un artículo publicado en el sitio oficial del Ministerio de Salud Pública en 2019 y actualizado en 2021, luego de que en la década comprendida entre 1994 y 2005 se lograra una disminución en la tasa de embarazos durante la adolescencia, cuando cayó de 60 a 44,9, la tendencia había sido al aumento.

También causaba preocupación la fecundidad entre menores de 15 años, que aportaron alrededor de 400 nacimientos anuales en la última década. Camagüey y las cinco provincias orientales muestran los peores resultados y se sitúan por encima de la media del país.

Según las autoridades sanitarias cubanas, las causas que explicaban este fenómeno son en buena medida: las “barreras de acceso de los adolescentes a servicios de Salud Sexual y Reproductiva”, que se asociaban diversas violaciones de sus derechos sexuales y reproductivos, la brecha de género y otros aspectos.

Esto condicionaba a las jóvenes a llegar a la reproducción bajo la influencia familiar, de la pareja e incluso del grupo etario con el que comparten similares condiciones y oportunidades de vida en sus comunidades, así como por relaciones sexuales desprotegidas.

Finalmente, se menciona el insuficiente acceso a métodos anticonceptivos, algo de lo que hemos hablado en más de una ocasión en esta sección.

Para frenar el impacto de estas causas, el ministerio mencionaba un plan de medidas que incluyen:

- Perfeccionar el Programa Nacional de Atención Integral a la salud de los Adolescentes.

- Incrementar el trabajo de promoción y educación para la salud.

- Promover la maternidad y la paternidad responsable y la prevención de conductas que entrañan riesgos sexuales y reproductivos.

- Fortalecimiento de los 168 servicios municipales de Planificación familiar.

Además, se apuesta en campañas en los medios de comunicación, concientización mediante promotores de salud y brigadistas sanitarias en conjunto, estas últimas, con el apoyo de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC).

Este plan choca con complejas condiciones que enfrenta el país, que van desde el debilitamiento de la Atención Primaria de Salud a la falta de recursos materiales, lo que explica su escasa efectividad.

¿Qué dicen las estadísticas?

De acuerdo con el Anuario Estadístico de Salud referente a 2022, la tasa de fecundidad en Cuba era de 39.2 partos por cada 100 mujeres entre 15 y 49 años. Los grupos etarios que más aportaban a la natalidad en el país en ese año fueron, en primer lugar, el de 20 a 24 años, el de 25 a 29 y el de 15 a 19, con tasas de 82,9, 72,4 y 50,6 partos por cada mil mujeres y adolescentes, respectivamente.

Un dato interesante es que desde el año 2000, por primera vez en 2022 la tasa de fecundidad en las niñas entre 15 y 19 años superó a la de las mujeres entre 30 y 34 años. Esto sugiere un importante retroceso.

El gráfico 1 muestra el comportamiento de la fecundidad en la isla en los últimos 6 años. Llama la atención que luego de un muy ligero incremento en el año 2018, la tendencia en todos los grupos etarios y en el país ha sido hacia la disminución.

Lo anterior es particularmente evidente entre las mujeres de 20 a 24 y de 25 a 29. En el primero de estos grupos (línea carmelita en el gráfico) se observó una caída de catorce nacimientos por cada mil mujeres, pasando de 96.,8 a 82,9.

Algo similar ocurre en el grupo de 25 a 29 años, en el que se registró una caída de 15,6 nacimientos por cada mil mujeres. En este grupo la tasa de fecundidad cayó de 88 a 72,4 (línea verde).

En cuanto a los embarazos en la adolescencia (línea azul) solo se registraron cuatro nacimientos menos por cada mil adolescentes, pasando de 54,6 a 50,6 en el período estudiado. Además, superó al grupo de mujeres con edades comprendidas entre los 30 y 34.

Por otro lado, de acuerdo con el Anuario Demográfico de Cuba del año 2022, la Tasa Bruta de Natalidad en ese año fue de 8.6 nacimiento por cada mil habitantes. Las provincias que se situaron por encima de la media nacional fueron Artemisa y las provincias orientales (de Las Tunas a Guantánamo).

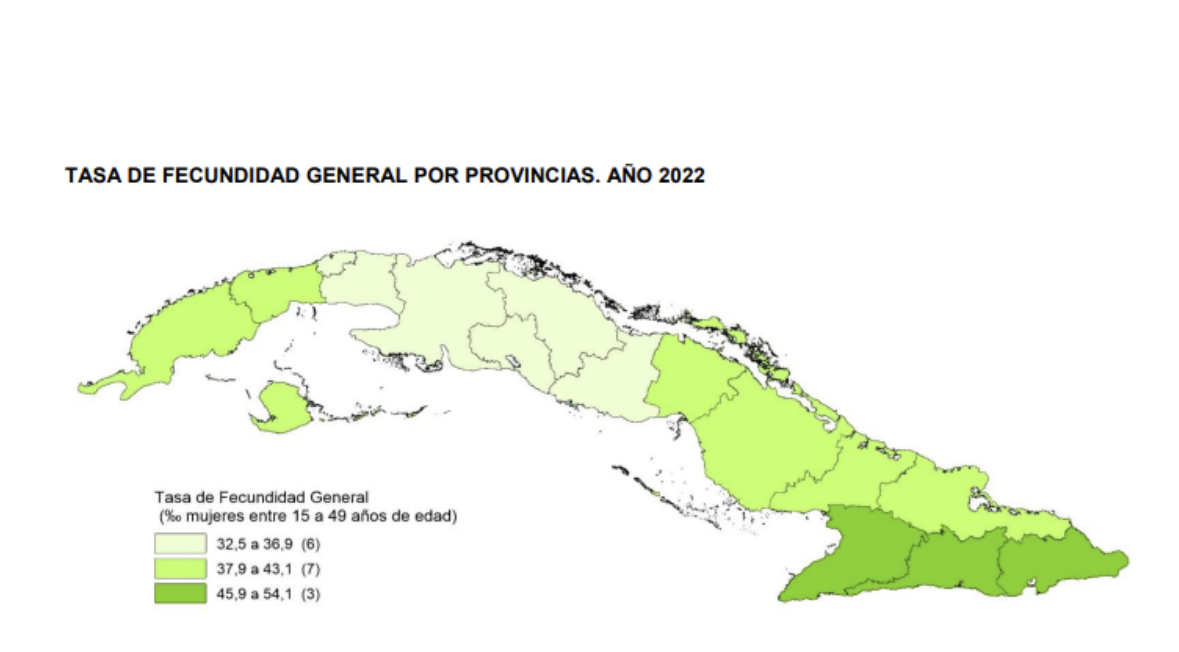

La tasa de fecundidad general, que toma en cuenta el número de nacimientos por cada mil mujeres entre 15 y 49 años, fue de 39,2. Tuvo un comportamiento muy parecido al de la tasa de natalidad a nivel provincial. En esta estuvieron por encima de la media nacional las provincias de Pinar del Río, Artemisa, el municipio especial de Isla de la Juventud y las provincias orientales.

Por otro lado, cuando se analiza la fecundidad en el grupo de las adolescentes de 15 a 19 años, estuvieron por encima de la media del país las provincias de Ciego de Ávila a Guantánamo y el municipio especial Isla de la Juventud. Nótese cómo en los extremos geográficos de la isla se agrupan las mayores tasas de fecundidad.

¿Son significativas las diferencias entre las distintas provincias? Sí: las tasas de fecundidad en adolescentes y niñas menores de 15 años en las provincias de La Habana, Matanzas, Villa Clara y Sancti Spiritus (34,4, 38,9, 39,1 y 39,9, respectivamente) son mucho menores que en las provincias orientales. En particular cuando se comparan con las de Guantánamo, Granma y Las Tunas (67,2, 68,1 y 71,1, en ese orden), las cuales representan el doble prácticamente la tasa de fecundidad de las adolescentes y niñas de la capital del país.

Embarazos y partos en niñas menores de 15 años

Un dato especialmente perturbador, que también obtuvimos del Anuario Demográfico referente a 2022, es el de los nacidos vivos de madres menores de 15 años, que en 2022 fueron 397.

Cuando vemos las edades de los padres, 7 eran niños menores de 15 años, 196 tenían entre 15 y 24 años, 60 entre 24 y 34 años, 8 entre 35 y 39 y en dos casos los padres tenían entre 45 y 54 años. Cuesta muchísimo trabajo imaginar a una niña menor de 15 con un hombre mayor de 45.

El 13,1 % de los hijos de madres menores de 15 años y el 8,28 % de los hijos de madres entre 15 y 19 años sufrieron bajo peso al nacer (peso menor de 2500 gramos en el momento del parto). Esto implica que las niñas de hasta 15 años tienen casi el doble de riesgo de tener un hijo con bajo peso, porque el porcentaje para todos los grupos de edades en el país es de 7,31 %. Recordemos que esta condición predispone a múltiples enfermedades, trastornos del desarrollo y mayor mortalidad, como vimos en otro artículo.

De acuerdo con el Anuario demográfico citado, solo 133 de las 397 madres menores de 15 años habían terminado la secundaria. 304 eran estudiantes y 77 amas de casa, es decir, estas últimas se dedicaban al hogar y a los cuidados, y no tenían vínculo educacional, lo que además viola el carácter obligatorio de la Educación Secundaría Básica en el país. En cuanto a su estado civil, 300 se declararon acompañadas, mientras que 93 estaban solteras y 4 casadas.

Un fenómeno que se relaciona con lo anterior es la ocurrencia de abortos en menores de veinte años. En 2022 se realizaron en el país 55 402 abortos inducidos, de acuerdo al Anuario Estadístico de Salud de 2022. En su desglose, representan 20,6 abortos por cada 1000 mujeres, 56 abortos por cada 100 partos y 36,6 abortos por cada 100 embarazos.

Téngase en cuenta que, de acuerdo con un artículo publicado en la Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología en 2010 sobre la experiencia de un hospital de Matanzas, uno de cada cuatro abortos se le practica a menores de 20 años.

Esta cifra es incluso mayor en las provincias de Las Tunas, Granma y Guantánamo, llegando hasta el 45 %, de acuerdo con otra publicación especializada de 2021. Todo lo anterior nos da una idea del elevado número de embarazos no deseados, especialmente entre las menores de 20 años, lo cual ya se había señalado al principio del artículo.

Las niñas y adolescentes se embarazan, abortan y paren más en los extremos de la isla, particularmente en oriente, que ha sido históricamente la región con menor desarrollo socioeconómico del país y donde las oportunidades de adelanto personal y profesional suelen estar más limitadas, en particular en zonas rurales.

Allí, además, el uso de los métodos anticonceptivos, así como el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva es menor. Un artículo publicado en 2013 en la Revista Cubana de Salud señala que el oriente del país estaba en “desventaja en la práctica anticoncepcional”. En esa parte del país la práctica de la anticoncepción (que incluye los métodos tradicionales y no tradicionales: coito interrupto, pastillas anticonceptivas, condones, DIUs, etc.) fue del 70 % contra el 80 % del occidente del país.

De acuerdo con el estudio, las necesidades anticonceptivas insatisfechas, es decir, las mujeres en edad reproductiva que no estaban utilizando ningún método, pero “deseaban posponer el próximo nacimiento o terminar la procreación definitivamente” era del 9 % en el país. Mientras que la mayor insatisfacción correspondía al oriente del país (11 %), contra el 7 % en la región occidental y el 9 % en la central.

En relación a la cobertura anticonceptiva en el país (léase “la cantidad de mujeres en edad fértil, con actividad sexual que se declaran con pareja y usan algún método anticonceptivo”, según el Anuario Estadístico de Salud), en 2019 había disminuido a 76,8 %, su nivel más bajo en una década. Desde ese año se dejaron de publicar las cifras oficiales de este indicador en los Anuarios Estadísticos de Salud.

Consecuencias del embarazo en la adolescencia

Resulta evidente que el embarazo en niñas y adolescentes es un importante problema social y de salud pública. De acuerdo con un editorial del Boletín Bibliográfico de la Biblioteca Médica Nacional, “las complicaciones durante el embarazo y parto son la segunda causa de muerte entre las adolescentes de 15 a 19 años en todo el mundo”.

Según la misma fuente, las niñas y adolescentes están expuestas a un riesgo incrementado de padecer parto pretérmino, bajo peso al nacer, muerte materno-fetal, enfermedad hipertensiva del embarazo (preeclampsia), hemorragias genitales, abortos espontáneos, etc.

Tal como le sucedió a Mariana, el embarazo en la adolescencia impacta negativamente en la educación y el bienestar económico y social de las niñas y adolescentes, que muchas veces tienen que dejar los estudios para depender de sus familiares, cuidar del hogar o insertarse en el ámbito laboral, lo que limita sus oportunidades. Igualmente, representa un reto para las familias.

Entre las causas más importantes de este fenómeno están el bajo nivel educativo y socioeconómico de las gestantes, que se une al inicio precoz de las relaciones sexuales, la falta de educación sexual y el poco acceso a métodos anticonceptivos. Los antecedentes maternos de embarazos en la adolescencia resultan otro factor que potencializa la reproducción de este fenómeno.

Más que un problema de salud

Los embarazos y partos en niñas y adolecentes son un indicador del empeoramiento de las condiciones de vida en la isla, consecuencia de la aguda crisis económica.

El debilitamiento de los sistema de salud y educación, el deficiente acceso a métodos anticonceptivos y a orientación sexual, la falta de oportunidades, así como la violación de los derechos reproductivos en niñas y adolescentes a partir de concepciones patriarcales muy arraigadas en diversos grupos poblacionales son el caldo de cultivo para el rejuvenecimiento de la natalidad y, lo que es peor, del aumento de los partos y embarazos en estos grupos tan vulnerables.

Para salir de la crisis demográfica actual, el país necesita mayores tasas de natalidad y fecundidad, pero no de niñas y adolescentes.

Las medidas que se tomen deben estar orientadas a mitigar las complejas y multifactoriales causas de este fenómeno social. Cuba necesita más madres, pero preparadas, amparadas económicamente, maduras, en pleno disfrute de sus derechos, con capacidad para escoger el momento de procrear y hacerlo del modo más saludable y con menos riesgos posible, para que la historia de muchas niñas, como Mariana, tengan un final feliz.

*El nombre de Mariana es un seudónimo.